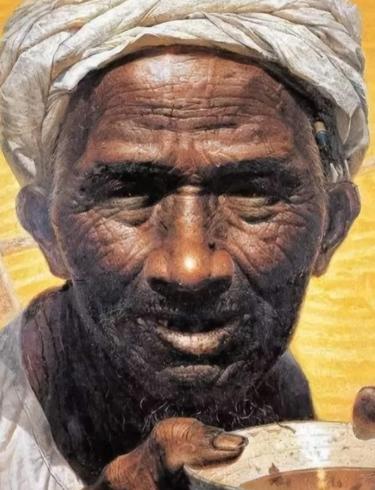

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作,没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 这画就是罗中立画的《父亲》,那时候2400块钱真不是小数目,顶得上普通工人五六年的工资,谁也没想到一个学生的画能值这个价,更没想到它后来会成为无价之宝。 这事儿得从罗中立这个人说起,他那时候还是四川美术学院的学生,但已经32岁了,比同班同学大出一截子。 他可不是那种光会埋头画画的学院派,早年没考上大学,就去钢铁厂当了工人,天天跟机器打交道,手上全是老茧。 但他心里一直放着画画这件事,休息时候就蹲在车间角落画工友、画机器,见啥画啥。 真正触动他画《父亲》的,是1975年除夕的事儿。那天他下班回家,路过村口的公共厕所,看见一个老头儿缩在墙根,穿件破棉袄,裹着头巾,嘴里叼着旱烟袋,眼睛直勾勾盯着粪池子。 罗中立好奇过去问,老头儿说是在守粪,怕被人偷了,“这粪是开春种地的宝贝啊”。 就这一眼,罗中立心里咯噔一下,老头儿脸上的皱纹像核桃皮,手上的裂口糊着泥,但眼神里透着一股实诚和韧劲儿。 他回家后饭都吃不下,连夜画了第一张草图。但觉得不够味,守粪的老头儿太具体了,不像所有父亲的代表。 他又琢磨着改,画过夏天割麦的农民,画过冬天送孩子的爹,甚至画过戴军帽的,改来改去三年,画了十几张草图,最后才定下现在这个样子。 手里捧个豁口的瓷碗,眼神里有盼头也有疲惫,还有点说不清的温柔。 画完那天,罗中立自己看哭了。他给画取名《我的父亲》,觉得这就是他心里爹的样子,也是千千万万农民爹的样子。 后来老师建议他把“我的”去掉,直接叫《父亲》,因为这不只是他一个人的父亲,而是大家的父亲。 1980年,这幅画送去全国青年美展,一下子炸了锅。评委们围着看,有个老教授直接说这画不用评了,金奖就是它。也有人不高兴,说画得太苦了,现在农民日子好过了,咋还画成这样? 但老百姓看得懂,有个中年汉子蹲地上抹眼泪,念叨着“这活脱脱是我爹下地回来的样子”。还有个老太太掏手绢擦镜片,说不出话,光用手指头戳画里那个豁口的碗。 国家美术馆最后花2400块钱收了这幅画,罗中立当时都懵了,他一个学生,画能卖这么多钱? 老师劝他,国家收就是对画最大的认可。他点头答应了,后来画就被挂在中国美术馆最显眼的地方,下面写着“镇馆之宝”。 现在去看《父亲》,还能感受到那种震撼。画特别大,跟真人差不多高,站画跟前觉得爹在瞅着你,好像说“娃啊,好好干活,好好过日子”。 为啥这画能成镇馆之宝?大概就是因为罗中立把老百姓心里的那个爹画活了,苦过累过,但从来没怂过,永远把家扛在肩上,把孩子护在怀里。 这画的价值早就超过了2400块,有人估计现在值三亿。但罗中立笑着说这不是钱能算的,“那是一代人的脸”。 他后来成了名,当了四川美院院长,但没停在《父亲》的光环里。他去比利时深造,画风变了,可画的还是土地里的人。他说《父亲》只是个开始。 2018年,罗中立把《父亲》做成青铜雕像,立在重庆黄桷坪。雕像六米高,背对城市,面朝乡村。 每年除夕,总有人来摆几根香烟、一碗饭,没有标语,没有讲解牌,只有一尊坐着的老人,像等谁回家。 四十多年过去了,《父亲》还在说话。每年都有成千上万的人站在它面前,有些人久久不愿离开。有年轻人说透过这幅画,他们终于理解了父辈的沉默与坚韧。 画里那种精神气质,穿越时光,还在打动人。值钱的从来不是颜料和画布,而是一颗真诚的心,和一个时代最真实的模样。 信息来源: 光明日报《罗中立:画农民是我一生的愿望》 澎湃新闻《罗中立的《父亲》,是中国人逃不掉忘不了的乡愁》2020.2.22