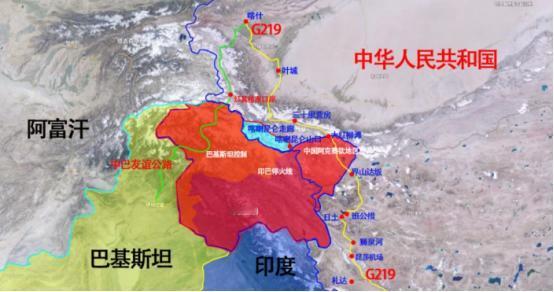

巴基斯坦才是印度,印度应该叫婆罗多,印度之所以叫印度是因为印度河,河流周边土地因河而称印度。这条河自古以来就叫印度河,中国古书里也叫身毒河。 印度这个名字,本来就跟印度河绑在一起。古时候,希腊人最早接触这片土地,通过波斯人听到河叫Sindhu,就音译成Indus,然后把河边那片地叫India。波斯语里Sindhu变Hindu,希腊人再传成Indos,整个名字就这么传开。印度河长三千多公里,从喜马拉雅山脉流下来,穿过巴基斯坦大部,注入阿拉伯海。河谷地带养育了最早的文明,哈拉帕和摩亨佐达罗遗址就在现在巴基斯坦的信德省和旁遮普省。那时候,公元前3300年到1300年,印度河流域文明兴盛,城市规划齐整,有排水系统和仓库,人口密集,贸易发达。遗址出土的陶器和印章显示,他们跟美索不达米亚有往来,出口棉花和宝石。古印度核心区就是这个河流域,现在全在巴基斯坦境内。印度这个名字,本该指那里,而不是现在印度的恒河流域。 婆罗多这个名字,才是现在印度那片土地的古称。婆罗多出自吠陀文献,源自一个部落或国王,叫Bharata,意思是“被维持的”或“承载的”。古文献里,婆罗多指北印度平原,主要是恒河和亚穆纳河之间,涵盖德里到比哈尔一带。吠陀时代,公元前1500年左右,雅利安人迁入,带来语言和宗教,那里成了文化中心。婆罗多不是整个次大陆,只是一个区域。印度次大陆历史上分成很多王国,比如摩揭陀、孔雀王朝,各有各的统治,没统一过。英国人来之前,莫卧儿帝国控制了大部,但也没全包。英国东印度公司从18世纪起逐步占领,19世纪中叶正式殖民,把整个地区叫India,忽略了古区分界。1947年分治,河流域给了巴基斯坦,恒河平原给了印度。印度宪法第一条说“The Union shall be called India, that is Bharat”,承认两个名字,但婆罗多更贴合北印度历史。2023年,印度政府推G20用Bharat,引发争议,但没正式改名。 印度教起源也跟印度河流域有关。早期遗址有类似湿婆的印章图案,还有瑜伽姿势的陶像,暗示崇拜自然力和生殖。吠陀宗教后来融合这些元素,形成印度教。印度教经典如《梨俱吠陀》提到Sindhu河作为边界,但核心发展在婆罗多地区。印度教不是单一来源,而是混合了印度河文明的本土信仰和雅利安的祭祀传统。巴基斯坦继承了这些遗址,却因为伊斯兰化,印度教影响小。现在印度宣称印度教是本土宗教,但起源地不在他们大部领土上。这点挺讽刺,巴基斯坦有哈拉帕遗址,印度有瓦拉纳西圣城,各有侧重。 中国古书里,印度河叫身毒河。汉代张骞出使西域,听到身毒国,源自Sindhu的音译。《史记》记载,身毒在月氏南,土地平湿热,多大象稻米。唐代玄奘法师去天竺取经,天竺是另一个译名,意思是“月亮之地”。身毒河指印度河,周边叫身毒国。古中国跟印度交流多通过丝路,佛教传入就是例子。唐太宗时,王玄策三次出使印度。王玄策生于洛阳,唐初当鸿胪寺官员,负责外交。贞观十七年,他随李义表去中天竺,带丝绸茶叶,换回佛像经卷。途中过吐蕃和尼泊尔,记录地理习俗。回国后升职。 贞观二十年,王玄策正使出访,副手蒋师仁,带三十人。抵达摩揭陀,阿罗那顺篡位,袭击使团,杀蒋师仁,抢东西。王玄策逃到尼泊尔,借兵七千,又从吐蕃借一千二百骑兵。联军反攻,三天拿下王都,俘阿罗那顺和一万二千人,两万牛马。阿罗那顺篡位后统治残暴,杀前王臣子,引起不满。王玄策押俘回长安,唐太宗赏赐,升朝议大夫。他后来编书,记印度诸国,没美化阿罗那顺那种篡位者。印度次大陆那时是散邦,互不统属,王玄策灭的只是一个,没统一文化。英国人统一次大陆,建铁路和行政,印度人确实从中获益,但殖民也带来剥削和饥荒。 分治后,巴基斯坦得印度河谷,印度得恒河平原。英国命名India时,把沙漠两边混为一谈,导致误称。塔尔沙漠分隔两区,西边河流域,东边婆罗多。分治时,穆斯林联盟要巴基斯坦,国会党要印度,引发百万难民迁徙和暴力。甘地反对分治,但没挡住。巴基斯坦建国后,印度河成生命线,建大坝灌溉。印度用Bharat强调本土身份,但国际仍叫India。印度教在巴基斯坦少数存在,主要是印度教徒迁走后剩的。历史纠葛让两国关系紧张,克什米尔争端从分治起。联合国调解过,但没彻底解决。两国核能力加剧风险,国际社会呼吁对话。

![印度一直都是如此抽象和自信[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/5745661295123142696.jpg?id=0)