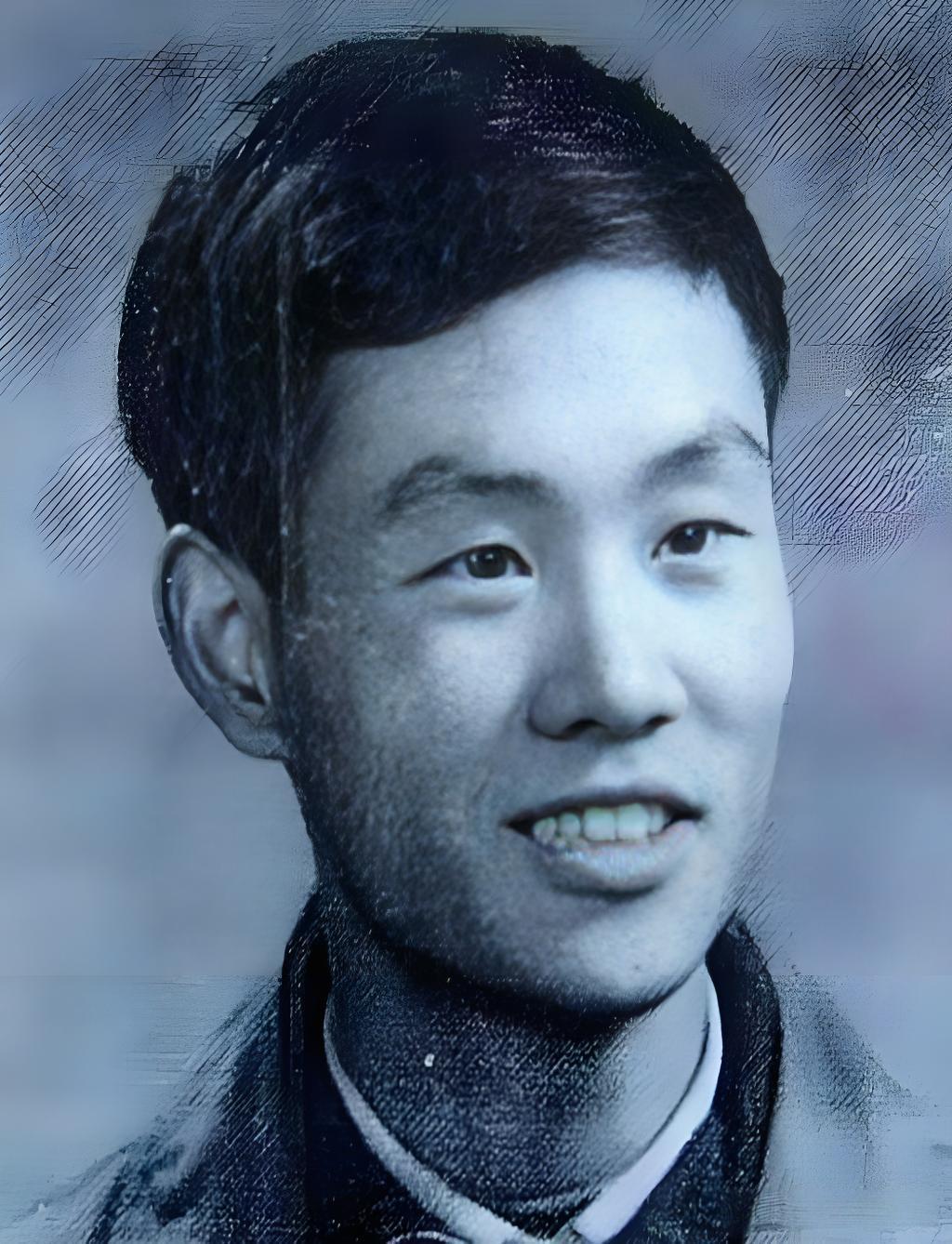

1970 年,一名知青因一首歌被敲定了死刑,就在他心如死灰,静等末日降临时,审判员却突然改了口:“有期徒刑 10 年。” 这从天而降的反转,让他有些不敢相信!为什么他突然从死刑改成了有期徒刑10年? 这一切,都得从那首后来被叫做《知青之歌》的曲子说起。 1969 年 5 月的一个夜晚,江浦县汤泉公社的煤油灯在风中忽明忽暗,映着 21 岁任毅年轻的脸庞,他抱着吉他,指尖拨动,一段简单却透着心事的旋律便缓缓流淌出来。 这首歌没什么宏大的调调,歌词也特朴实,可偏偏就像长了翅膀似的,一下飞遍了全国的知青点,因为它唱到了大伙的心坎里。 1968 年冬天,任毅跟无数同龄人一样,告别了秦淮河边的童年,离开了满是二胡、手风琴声的南京小红花艺术团,响应号召去了农村。 可等着他的不是诗和远方,是泥泞的土路、简陋的宿舍,每天干农活磨得手上全是水泡,夏天还得遭蚂蟥叮咬。 这种从城市到农村的巨大落差,让每个人心里都堵着对家的念想。 更戳任毅心的是一位老农的悄悄话:“你们知青来了,村里每人每年的口粮得少几十斤。” 这话让他心里五味杂陈,创作的冲动也不光是思乡了,还多了些迷茫和困惑。 本来这歌就是年轻人私下聊以慰藉的,没成想两个意外,直接把他推向了鬼门关。 第一个是传抄时出了错,歌词里的 “深浅” 被写成了 “深陷”,就差一个字,意思彻底变了味。 第二个意外更离谱,这首歌不知怎么就漂洋过海,落到了当时跟咱们关系紧张的苏联人手里,莫斯科广播电台不仅播了,还直接给它定名叫《中国知青之歌》。 那年代多敏感啊,这事儿一出来,简直是捅了马蜂窝。 很快,“说出了帝修反想说的话” 的大字报铺天盖地,这首思乡的民谣一夜之间成了 “反动黑歌”。任毅预感不妙,连夜烧了所有手稿,可还是没躲过。 1970 年 2 月 13 日,几个穿军装的人把他从知青点带走,娃娃桥监狱的铁门 “哐当” 一声关上,他成了代号 “3427” 的囚犯。 审讯室的灯晃得人睁不开眼,审问的人揪着 “深陷” 俩字反复问,任毅百口莫辩。最后,南京市公检法军事管制委员会给了个骇人的判决:死刑。 他甚至还经历了一回模拟枪决,双手反绑,背后插着斩标,跪在冰凉的地上,死亡的恐惧是真真切切的。 就在这生死关头,他的案卷送到了时任江苏省革委会主任的许世友将军手里。 这位开国上将看完材料,一拍桌子就火了,在案卷上批了一行字:“此人年轻,历史简单、清白,无死罪。” 就这短短十几个字,力道千钧,硬是把一只脚已经踏进鬼门关的任毅给拽了回来,死刑最终改判为十年有期徒刑。 接下来的九年,任毅在溧阳县的石佛寺农场过着苦日子,每天不是挑粪就是修渠,干的全是重体力活。直到 1979 年 1 月 4 日,他才终于无罪释放。 走出监狱时,他已经 32 岁,外面早不是记忆里的模样:常年为他奔波探监的母亲病倒了,服刑期间妹妹因癌症走了,曾经的恋人也早已嫁人生子。 日子还得往下过,任毅在南京一家绒线厂找了份工作,也在这儿遇到了相伴一生的爱人。他从没放下过音乐,业余时间还在写歌。 1997 年,50 岁的任毅专程来到河南新县,在许世友将军墓前长跪不起,哭得撕心裂肺,那是跨越近三十载的救命之恩,是重获新生者最痛也最真的谢礼。 一首歌彻底改变了他的人生,而一位将军给了他新生。就像任毅自己说的,他的人生就像一首歌,有高有低,但心里的那股旋律,从来没停过。 对此,你有什么看法呢? 【信源:江苏党史网——《〈南京知青之歌〉案始末》】