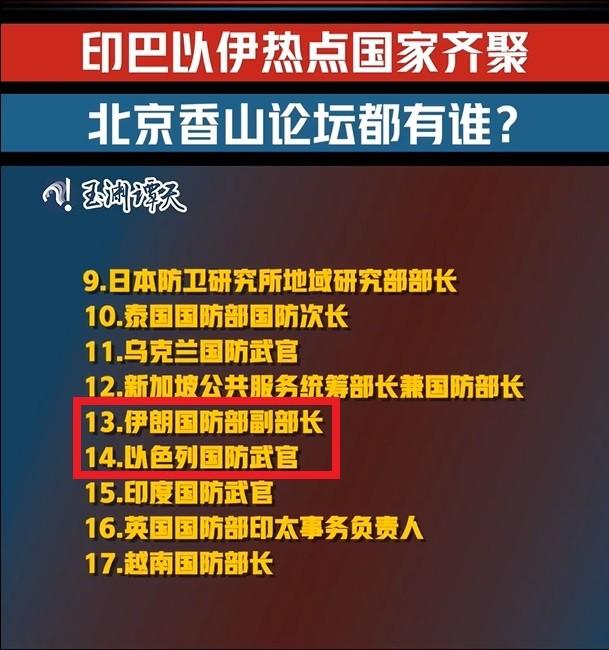

以色列和伊朗军方代表同时抵达北京,下一幕让西方目瞪口呆:全世界现在只有中方能做到 在中东火药味一触即发的时刻,以色列和伊朗这对“死对头”竟然在北京同框了,西方媒体一时间炸了锅: 这是什么操作?谁把这俩放在一张桌上?更重要的,这事儿居然发生在中国,偏偏又只有中国能让它发生。 别误会,这可不是以色列和伊朗突然“握手言和”,中东局势紧张到什么程度?以色列在短短两周内连续空袭卡塔尔、叙利亚、黎巴嫩等地,伊朗则在霍尔木兹海峡高调演练,双方都在给彼此“上眼药”。 卡塔尔气得直接召集阿拉伯国家开紧急会,准备“抱团取暖”,放在这种火药桶的背景下,伊朗派人来北京谈点什么,倒也不令人意外。 但让人挠头的是,以色列军方代表也来了,这就不是简单的“赶场”了,而是打破了多年不共戴天的对抗模式。 在香山论坛上,两个原本视彼此为“眼中钉”的国家,竟然出现在同一张会议名单上,要知道,这种场面,不是在联合国,也不是在布鲁塞尔,而是在北京。 这不是偶然,这是一次“非对称外交”的典型案例,换句话说,中国没有选择站在哪一边,而是站在双方都无法拒绝的位置上。 如果把中东比作一个无休止的拳击赛场,那香山论坛就像是角落里那个不喊口号、不卖队旗,但提供冰袋和毛巾的“第三者”,它不拉架,但它能让你冷静。 香山论坛不像慕尼黑安全会议那样被标签化,也不像G7那样一看名单就知道谁是主角谁是观众。 它的核心逻辑其实很简单:你有问题,我不评判,但我给你一个说话的地方,你愿意说,不管你多激动我听,你不愿说我也不逼你,但你总得来看看别人怎么说。 这就是中国式调解的独特之处:不居高临下,不事先划线,更不带“道德高地”的滤镜,这种“你情我愿”的场景,反而真实得让人无法拒绝。 香山论坛成为全球唯一让以色列和伊朗军方同时出席的舞台,不是靠奇迹,而是靠“靠谱”。你看看,美国想办这种事,结果自己在中东被越来越多国家“拉黑”。 欧盟想劝架,人家根本不搭理,而中国呢?既不强行“表态”,也不搞双标,时间一长,反倒成了大家都能聊几句的地方。 伊朗这次派出的代表规格不低,背后其实有更深层的考量,一方面,他们在重新评估与中国签署的25年战略协议,想要“升级”一下过去几年耽搁的合作节奏。 另一方面,伊朗也很清楚,想在国际金融系统中重新“露脸”,得靠一条稳妥的外交通道,而中国,恰好是那扇门。 至于以色列,表面上看是“硬着头皮”来了,但其实这一步走得相当务实,以色列现在的处境并不轻松,在美国国内政治变化的背景下,原本的“铁杆盟友”开始表现出不耐烦的迹象。 而欧洲呢?受能源危机影响,对中东的关注度大幅下降,以色列发现自己的话语权正被“稀释”,而中国在全球南方国家中影响力日益增强,谁不想借这个舞台“刷刷存在感”? 更有意思的是,巴基斯坦和印度也派代表来了,这两个国家在克什米尔问题上吵了几十年,突然同框在北京,背后释放的信号很清晰:中国的外交平台,已经从“调解舞台”变成了“观念试验场”。 当然,别指望香山论坛之后,以色列和伊朗就能“击掌言和”,这种期待太浪漫,但有一点已经非常明确。 他们愿意来,愿意在同一个屋檐下露个脸,已经说明北京的角色不再是看热闹的,而是影响局势的。 这背后,其实是中国长期在中东推行的一种静水流深式外交策略,它不靠军事基地,不靠军售输血,也不靠意识形态输出,而是靠一个稳字。 中国不跟风、不站队、不“空降”,但它始终在场,这种存在感,不是靠喧闹赢得的,而是靠耐心堆出来的。 你可以不喜欢,但你必须承认,在这场复杂的多边博弈中,北京已经成为那个“绕不开的变量”。 这对西方来说,是挑战,但更是错失的提醒,长期以来,他们习惯用“盟友体系”去框住对话对象,结果对话对象越来越少。 香山论坛则反其道而行之:你们吵归吵,先进门坐下再说,这种“先让人进门”的信任机制,是目前世界上其他大国都做不到的。 西方媒体惊叹于“以伊同框”的戏剧化,其实背后的逻辑并不复杂,中国不是创造了奇迹,而是提供了别人忽视的可能性。 在这个分裂与对抗频发的时代,能让敌对双方都愿意走进一座城市、参加一场会议,已经不是讲面子的事,而是讲信任的事,北京做到了,因为它从来不抢镜,但也从不缺席。 香山论坛可能不会直接带来和平协议,但它提供了和平的前提,就是“看见彼此”,这一点,已经是当下国际格局中最稀缺却最关键的资源。 香山之后,世界不一定更平静,但北京的分量,已经悄然改变了棋盘的重心,未来的博弈,或许不再是谁拳头大,而是谁更能让人坐下来好好说话。