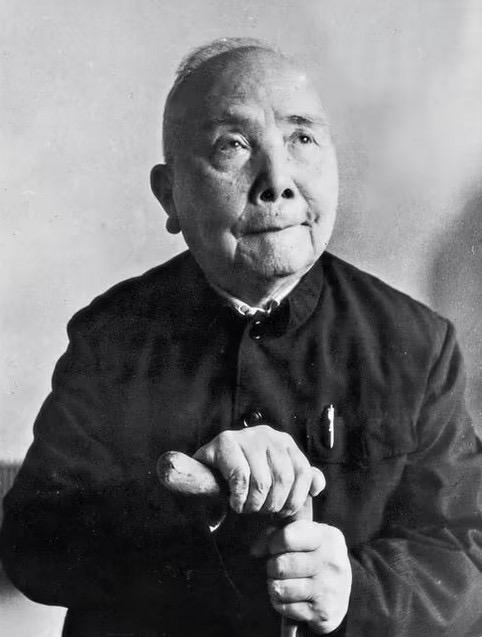

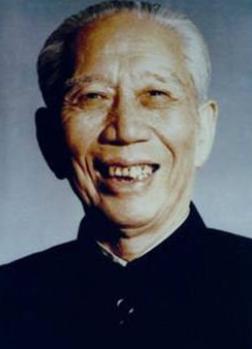

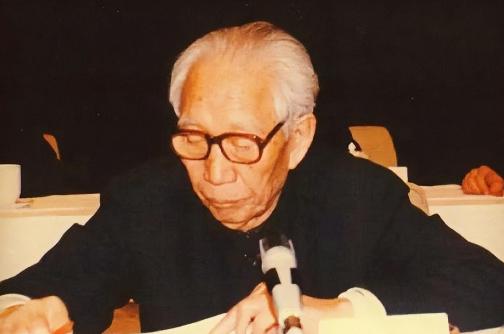

1949年,王震率十万大军进入新疆,却苦于没煤取暖,这时,李四光告诉他:“我有个学生,叫王恒升,找到他就能找到煤!” 李四光出生在湖北黄冈,早年留学日本,后转到英国伯明翰大学,获得地质学博士学位。回国后,他在北京大学任教,创立地质力学理论,对中国地质教育影响深远。1949年后,李四光担任地质部部长,推动全国矿产资源调查。他强调通过科学方法开发地下资源,指导多项勘探项目。在新疆燃料问题上,李四光基于对学生工作的了解,提供关键建议。他的学生分布在全国地质领域,许多人成为骨干力量。李四光的理论应用于实际勘探,帮助解决资源瓶颈问题。他组织队伍系统调查盆地构造,奠定石油和煤炭开发的科学基础。李四光的国际视野结合本土实践,推动地质学科发展。 王恒升1901年出生在河北定县,1925年毕业于北京大学地质系。之后,他留学瑞士巴塞尔大学,获得博士学位。1937年回国后,王恒升在北京大学和中央地质调查所工作,专注于岩石学和矿床学研究。1944年,他前往新疆组建地质调查所,担任所长,对当地矿产进行系统调查。王恒升发表多篇关于新疆地层和矿藏的报告,积累了丰富野外经验。他调查准噶尔盆地和塔里木盆地,记录地质构造特征。王恒升的早期工作为后续矿产开发提供数据支持。他与国际地质机构交换资料,包括古生物化石样本,促进学术交流。这些活动在当时引起误解,导致他被关押。但王恒升的专业知识在新疆资源勘探中发挥作用。 新疆和平解放后,王震率领十万部队进驻,时间已到深秋转冬。气温骤降,燃料匮乏成为主要问题。部队和民众被迫使用干牛粪、野草和废弃木料取暖。乌鲁木齐周边煤矿未开发,进口燃料运输困难。王震巡视营地时,发现士兵和牲畜受冻情况严重。他决定向中央求助,联系地质部寻求专家指导。地质部了解到新疆地下蕴藏丰富煤炭,但缺乏专业人才开发。王震的求助电报强调了部队生存需求。这次危机暴露了新疆资源开发的紧迫性,推动后续勘探行动。燃料短缺影响工业和民生,促使领导层重视地质工作。 李四光接到王震求助后,回忆起自己在新疆的学生王恒升。王恒升长期驻疆,对当地地质构造熟悉,能快速定位煤矿。李四光通过电话告知王震,找到王恒升就能解决燃料问题。王震派人调查王恒升下落,发现他关押在迪化监狱。调查显示,王恒升因战前与美国地质调查所交换资料和赠送三叶虫化石样本,被指控通敌。法院缺席审判判处十六年徒刑。王恒升从野外考察返回时被捕。王震核实后,确认这是学术交流,并得知王恒升在抗日时期救助过三位共产党员。他判断为冤案,决定释放王恒升。王震亲自前往监狱,要求释放,并向上级报告情况。 王恒升出狱后,立即组织地质队伍前往乌鲁木齐郊外六道湾勘探。他凭借对当地地层的了解,指出钻探位置。队伍包括地质助手和解放军战士,经过四个月挖掘,发现优质煤层。1951年,新疆第一座国营煤矿——六道湾露天煤矿建成,日产量达到400吨。这批煤炭缓解了乌鲁木齐取暖和工业用煤需求。王恒升指导开采,优化矿井结构。煤矿的建立标志着新疆煤炭工业起步。王震提供后勤支持,确保勘探顺利进行。这次成功为后续矿产开发积累经验。王恒升的知识在实际应用中验证有效。 王恒升继续领导队伍勘探新疆多地。1955年,他参与克拉玛依油田发现,这成为新中国第一个大油田。克拉玛依油田位于准噶尔盆地西北缘,勘探队通过地质普查和钻井确认石油储量。油田开发后,年产量迅速增加,缓解全国石油短缺。在喀什和乌恰,王恒升定位煤矿,队伍开挖露天坑道,供应南疆煤炭需求。在库车,他探明石油资源,建立泵站扩展管道。在和田与于田,发现金矿,矿工使用设备提取金粒。王恒升调查昆仑山高海拔地区,确认中国境内唯一现代活火山。这些发现丰富了新疆矿产地图,推动经济发展。王恒升的野外工作覆盖多个盆地,数据支持国家规划。 王恒升在新疆开设地质培训班,亲自授课,培养大批骨干。其中十三人后来成为院士。他讲授矿产识别和勘探方法,结合新疆实际案例。培训班吸引地质工作者参加,提升专业水平。王恒升分享岩石学和矿床学知识,强调实地调查重要性。他的学生分布在全国地质单位,贡献于矿产事业。王恒升担任新疆地质局总工程师,继续指导项目。他编写报告,总结新疆地质特征。这些教育活动奠定新疆地质队伍基础。王恒升的贡献延伸到人才培养,推动学科传承。 王恒升一生致力于地质调查,2003年逝世于北京,享年102岁。他是中国科学院院士,对新疆区域矿产地质贡献较大。王恒升研究角闪石晶体化学和岩浆成因矿床,发表多篇论文。他的工作影响大西北金属矿普查勘探。王恒升参与中国地质调查百年历程,传承中央地质调查所精神。他与李四光、丁文江等地质学家合作,推动学科发展。王恒升的传奇经历反映地质工作者奉献精神。他的报告为国家资源开发提供依据。王恒升的成就获得认可,继续影响后辈。