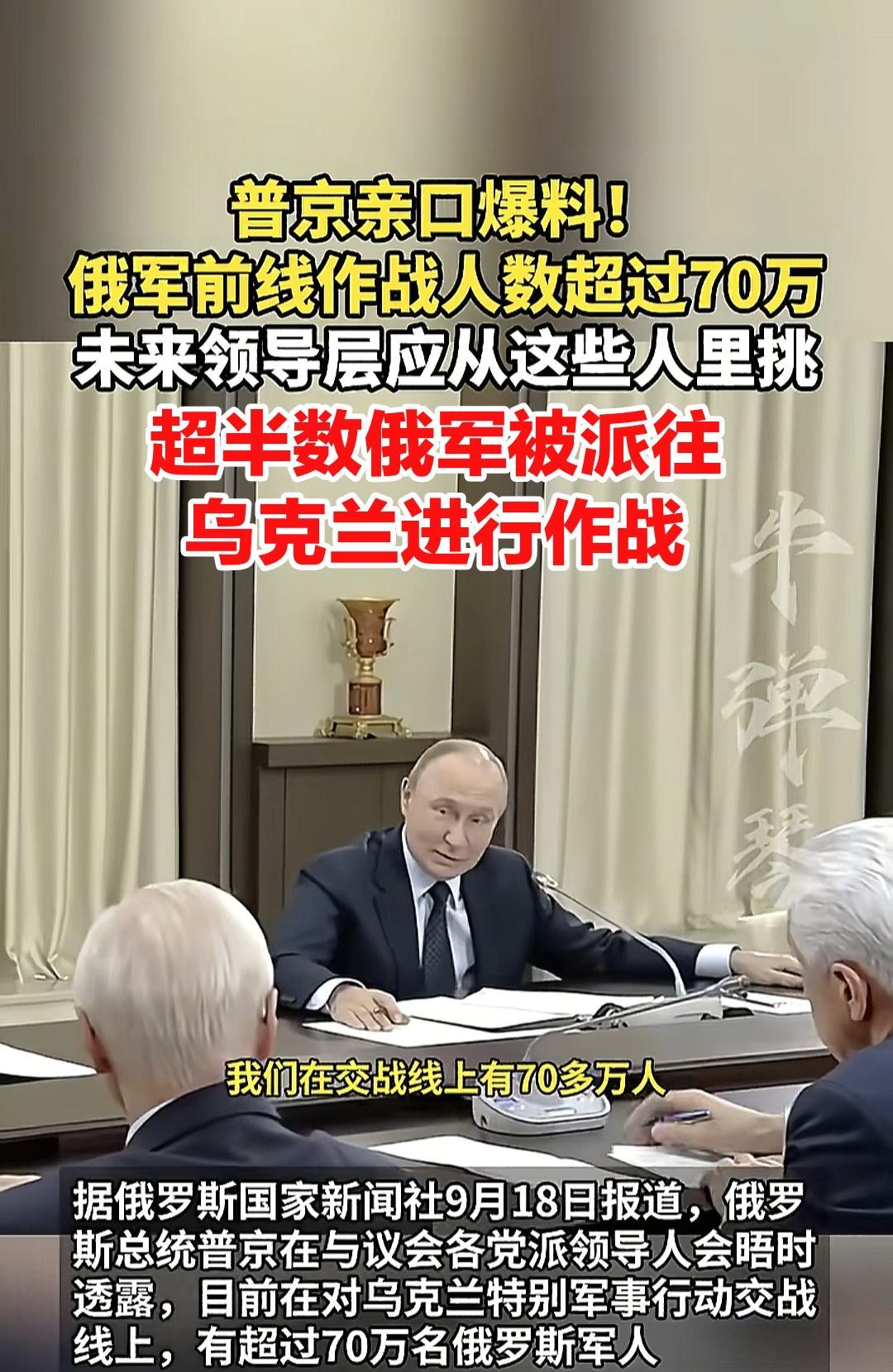

70万大军陷泥潭,俄态度变了,主动喊美介入,真被特朗普说准了? 俄乌战场已经拉锯了三年多,最近传出重磅消息:普京首次承认,俄罗斯在乌克兰有70万大军,却依然没能拿下决定性胜利。 局面胶着得让人挠头。更出人意料的是,俄外交部长拉夫罗夫突然放出风声,说俄罗斯愿意在自身利益范围内“寻求妥协”。 与此同时,美国总统特朗普则信心十足地表示,俄乌停火“近在眼前”。难道这场冲突真的要按他的话发展下去? 北约、欧洲、无人机、制裁,所有变数交织在一起,让局势更扑朔迷离。到底70万大军为何久攻不下?俄罗斯的态度为何松动?外部势力又在给这锅乱炖加什么料?今天就为大家拆解背后的因果和逻辑。 俄军在乌克兰前线已经部署到70万人,这个数字是开打时的三倍。可是,想象中的“闪电战”没成,反而陷入了南北千里、拉锯不断的消耗战。 乌克兰军队靠着无人机和本土军工的“黑科技”,让俄军每前进一步都付出高昂代价。 乌方小型无人机在低空穿梭,精准打击俄军补给线和装甲目标,大型无人机更能长驱直入俄军纵深,让后勤压力持续居高不下。 更要命的是,西方的援助虽然一度反复,但北约还是没停下“输血”,欧洲和美国不断为乌克兰输送武器和技术。 乌克兰的军工体系在外援下焕然一新,能满足部队超过一半的需求。美方的新一代AI无人机让乌军打得更“聪明”,使俄军疲于应对。 与此同时,俄罗斯要维持这样庞大的军队,后勤和补给成了“老大难”。俄后勤车队频繁被无人机袭扰,加上西方制裁,国内经济压力山大。 一边是前线打得艰难,一边是后方财政吃紧,普京不得不承认,接下来国家预算几乎都要围着战争转。 过去俄方一直强硬到底,但最近风向变了。拉夫罗夫罕见提出俄罗斯可以“在自身利益基础上妥协”,并明确提出三个条件:保障俄安全、保护乌克兰俄语人口、平等对待各方。这和之前“寸土必争”的口气判若两人。 普京则强调这场冲突其实是“苏联未了的内战”,把乌克兰说成是人为制造的国家,意在国内塑造“历史正义”,减少战争的道德负担。 俄方主动喊话美国,指望特朗普出面斡旋。克里姆林宫发话,期待特朗普能推动和平方案。俄方觉得,和特朗普打交道比和欧洲或拜登团队要顺畅得多。 毕竟特朗普一贯主张“美国优先”,曾多次抱怨欧洲“搭便车”,这让莫斯科觉得有机可乘。与其在战场上拼个你死我活,不如在谈判桌上找个台阶下。 普京还要求政府为“战后安置”做准备,说明俄罗斯已经未雨绸缪,不再只盯着眼前的战术胜负,而是希望把占领区牢牢抓在手里,为未来重塑秩序打基础。 战局没等平静下来,波兰又被无人机事件搅了局。波兰指控俄方无人机越界,俄罗斯坚决否认,北约却反应迅速,紧急启动东翼军事部署,把“东部哨兵”行动推到台前。 这让本来就紧张的俄欧关系雪上加霜。无人机成为灰色地带的“导火索”,模糊了“事故”与“侵略”的界限,让北约集体防御机制变得更复杂。擦枪走火的概率直线上升。 欧洲国家一边加紧援助乌克兰,一边又在外交上喊话“和平”。波兰等东欧国家态度强硬,德法则更倾向于寻找外交空间。 欧盟还计划投资乌克兰的军工产业,打造“无人机联盟”,希望把乌克兰的技术优势转化为长期防御能力。 美国这边,特朗普政策摇摆不定,有时候暂停援助,有时候又换个说法重启,但总是让欧洲多出钱。美方自身弹药库存也捉襟见肘,部分军售项目被迫延期。 特朗普本人一边给乌克兰施加压力,让其用资源换取支持,一边又留有余地,暗示未来可能恢复援助。美方这种模糊策略既让俄罗斯有幻想,也让乌克兰和欧洲提心吊胆,整个局势悬而未决。 三年消耗下来,各方都越来越疲惫。乌克兰兵源和补给紧张,俄罗斯经济压力山大,西方援助也遭遇内部分歧。 这种“大家都不想打、又不得不打”的状态,反而为和谈提供了可能。特朗普高调“预测”停火,其实反映出美欧都希望有个台阶下。 可惜,俄乌之间的核心分歧依然巨大,俄罗斯坚持巩固既得利益,乌克兰则寸土不让,西方也不想在台面上示弱。想要谈成,难度很大。 即使短期内停火,冲突也可能进入“冷冻”状态,变成新的长期对峙。 俄罗斯在为未来的长期控制做准备,欧洲也在思考如何减少对美依赖,加强战略自主。这场冲突已经让欧洲安全格局发生变化,也推动了全球格局向多极化转型。 70万大军困于泥潭,是这场战争“持久战”属性的缩影。俄罗斯释放妥协信号,是战术调整更是战略被动。 外部势力的介入让局势复杂难解,特朗普的“剧本”能否成真,还要看各方如何在现实和利益之间找平衡。 和平的希望虽在,但路途注定曲折。这场冲突的走向,将深刻影响接下来十年国际秩序的重塑和演变。 参考资料:普京透露:乌克兰前线俄军兵力总数超70万 2025-09-19 14:45·环球网