甲骨文破译贡献比较大的几人。现在破译几乎停滞了,多年来只完全破了个“蠢”字

前面说到罗振玉与王国维一起研究甲骨文的事。

到1927年,罗振玉破到了500多字,比起前面孙诒让搞的没啥难度的约100多字,加了约400字。

后面有两人贡献特别大的,郭沫若(1892-1978)和董作宾(1895-1963)。四人分别自号雪堂、观堂、鼎堂、彦堂,所以被合称为“甲骨四堂”。

郭沫若1928年在日本首次接触甲骨文,但忽然很有兴趣,成天琢磨研究,天才地破了500多个字,破的字最多。他两年内就写出《甲骨文字研究》《卜辞通纂》《殷契粹编》等著作,研究能力惊人。从系统破译的方法论上来说,郭沫若是最厉害的。而且他后面都一直在研究甲骨文,时间很长,1956–1978年主持编印13巨册《甲骨文合集》。

他有好几个大招, 第一个是分类,把卜辞按“卜祭、卜告、卜征伐、卜田渔、卜风雨、卜年、卜旬、杂卜等”八大门类重排,每条加释文、译文、按语,使零散字符第一次成为可读史料。有了分类以后,对于字的属性就清楚多了,破译字有把握多了。

第二个大招是“残辞互足”。商人占卜的时候一个事会占几次,不同甲骨成了残片,有的缺这个有的缺那个,但加一起能凑完整。今天甲骨缀合就沿用此法,是很大一个招。

第三个大招是系统提出汉字起源文字理论,象形-指事-会意-形声(之前介绍汉字优越性时写过)四阶段字演进表,这样把字与字的演变串起来了。

董作宾破译了200多个字。他的贡献是,他主持了殷墟发掘,把文字和地层结合了。1928–1937年中央研究院殷墟发掘15次,董作宾现场主持,首次用考古层位、坑位记录甲骨。这样文字与地层、伴出器物结合了,线索大增。以前是不懂的商人搞“古董式”乱挖。董作宾发现,殷墟是晚商时期了,分五期,一期武丁、二期祖庚祖甲、三期廪辛康丁、四期武乙文丁、五期帝乙帝辛。还从同版签名分析出120余名“贞人”(史官),用贞人交叉共存关系细化年代;《殷虚文字甲编》《乙编》科学刊布发掘所得;《殷历谱》把 3 万条祭祀记录排成 600 年历谱。这些分类工作大大加强了对甲骨文献的理解。

其它破译名家有,于省吾破了150多个字擅长偏旁分析,唐兰破了100多字擅长形声字演化分析,和董作宾算是一个年代的。加上郭沫若破的,以及前面罗王破的,在1930年代就把甲骨文主要核心骨架搞出来了。这时看甲骨文就好懂多了,不是天书一样了,这是郭董于唐四人的贡献。

后面陈梦家、胡厚宣、裘锡圭这些人是后辈了,各破了60-80个字,主要是把“战争、气象、农业”专名系统补齐,使甲骨卜辞可读率由 30% 提升到 70% 以上。

现在甲骨文破译工作几乎停滞了,10万元破一个字的奖金,只有蒋玉斌破译“蠢”字得到了,成果2018年发表。另外5人成果不能完全肯定,得5万元。

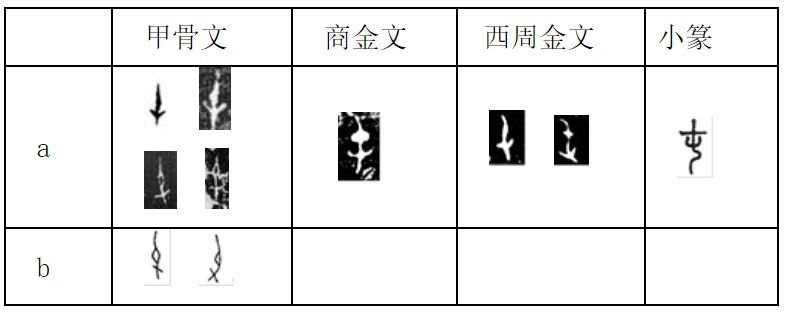

图一就是“蠢”字,其实是“屯”字。图二,甲骨文上“屯”字有两种写法,a是正体字,b是因为在甲骨上刻字有点小困难,就进行了简化。a里实体的填充部分,在b里划个框子代表,下面V形的变短横;b的右边进一步简化,三划了事。

蠢兹有苗、蠢殷、蠢尔蛮荆、蠢邦,都是中国典籍上较为著名的说法,是骂被征伐的王国。在甲骨文时代,商人骂的是“屯盂方”、“屯淮夷”等几个地方,所以,这里的屯应该意为“蠢”。后面“屯”演变为“春”字,再演变为“蠢”字。b写法因为是简体刻字法,就没传下来。这些推理还是很可信的,所以“蠢”的破译得到了完全的认同。