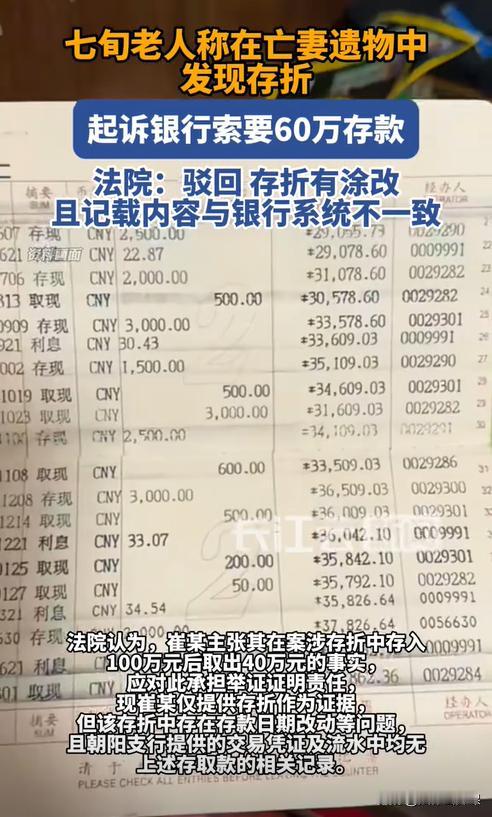

吉林长春,一老人拿着一本60万元的存折去银行取钱,可银行从系统中并未查询到有60万元存款的信息,而且存折上的日期有手动涂改过。老人不相信,他表示之前存的是100万元,后来取出了40万元,但银行表示没有任何取款记录。老人认为银行耍诈要吞掉这笔钱,于是将银行告上法院,要求返还60万元。法院判了! 据长江云新闻9月23日报道,这件事要从2000年说起,崔大爷的老伴韩奶奶在某银行开了个活期存折,之后存折一直由韩奶奶保管,崔大爷从未过问存折一事。 2022年3月份,韩奶奶因病去世,崔大爷在整理韩奶奶地遗物时,发现了这本存折,翻开一看,发现存折上竟然有60万元的存款,已经取了40万了,这说明原来存了100万元。 崔大爷特别激动,没想到老伴给他留下了这么多的养老钱。可当崔大爷到银行取取钱时,却被告知存折上并没有那么多钱。 崔大爷哪里肯相信,存折上明明印着60万元存款,自己又不瞎,怎么可能不认得。可银行坚持表示,存折上的数字和系统上的对不上数。 在多次协商无果后,崔大爷将银行告上了法院,认为银行违反规定,不让其取款,所以要求银行配合取款。 《商业银行法》第29条规定,商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。 也就是说,如果存折上有60万元的存款,崔大爷要取出那是他的自由,银行可以核实身份,但不得阻止崔大爷取款。 然而一审法院介入调查后发现,这张存折有很大的问题。 存折的第一行打印着:2000年6月7日开户,存入1元;第二行打印着:2000年6月6日存入100万元,第三行写着:同日取出40万元,余额60万元。 其中,第二行的日期2000年6月6日,有人工修改的痕迹,改成了2000年6月7日。 法院调查发现,张奶奶的确是在2000年6月7日在银行开户的,但是银行的存取款系统中,并未发现这张存折存过100万元,也没有发现40万元的存款记录。 为了解开心中疑惑,法官当庭询问了崔大爷:“这100万元到底是哪里来的?又是谁去银行取的钱?为什么20多年来都没查过账户?” 面对这一系列的问题,崔大爷懵了,他根本就不知道自己老伴生前存了100万元,也不知道40万用在了哪。 根据银行提供的该存折的完整交易流水,可以证明该账户在20年来从未有大额变动,但是崔大爷这边却无法证明60万元余额到底是如何形成的。 《民事诉讼法》第67条规定,当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 按照上述规定,既然崔大爷认为银行账户上有60万元存款,就得证明存款的来源,而银行这边已经提供了证据,证明存折上没有这笔存款。 最终,一审法院以崔大爷没有证据证明银行账户有60万元,判决驳回了他的诉请。 崔大爷自然不服,这可是60万元的存款,怎么说没有就没有,于是他提起了上诉。 二审法院审理后,也觉得十分蹊跷。 按理说存折上除了那个6改成了7,其他都是打印出来的,而且存折的第一行显示的开户时存了1元和银行记录能对应上。 那存折下面几行显示的存入100万元和取出40万元为何在银行系统中无法显示? 法院调查了银行系统,发现并没有任何异常。 银行对此表示,存折上的日期即便出现了错误,也不能手动修改,而是可以到银行重新打印,所以有理由怀疑,这存款和取款记录都是后来自行打印上去的。 当然,银行也仅仅是怀疑,没有任何确凿证据。 二审法院认为,既然银行系统没有问题,且银行系统中也没有100万元的存款记录和40万元的取款记录,那就说明这100万元存款本就不存在。 根据《关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第90条规定,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 二审法院认为,既然崔大爷对自己的主张无法提供证据证明,而银行已经证明了没有100万元存款记录和40万元的取款记录,那么崔大爷则要承担不利后果。 最终,二审法院还是判决驳回了崔大爷的诉请,维持了原判。 那这个存折上的100万元存款、40万元取款以及60万元余额到底是怎么回事,大家有知道的吗?欢迎留言交流。