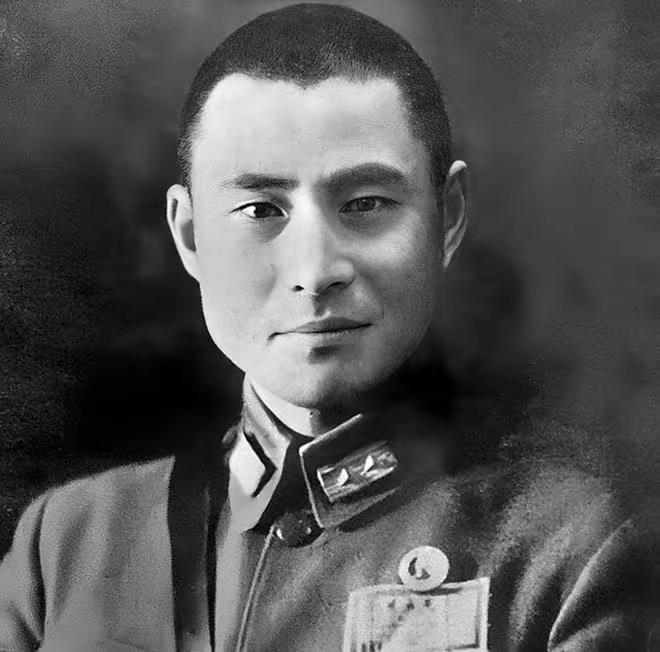

1976年,北京,一名头发花白的老妇猛的一下,跳进了护城河,老妇的身份让人震惊,他竟然国民党著将领黄维的妻子…… 1976年的北京护城河边,一个穿着旧灰色外套的老妇人,站了很久。 春风里,她的头发已经花白,身形略显笨重。 她先是望着浑浊的河水,像是在犹豫,又像是在回忆。 随后,她突然纵身跃下。 人们慌乱打捞,却终究没能挽回一条生命。 等身份揭开,才让在场的所有人都沉默了,她不是别人,而是曾经国民党名将黄维的妻子,蔡若曙。 一个等了丈夫二十七年的女人,好不容易迎来全家团聚,却在春日里选择了自尽。 这里面的曲折,比任何悲剧小说都沉重。 蔡若曙年轻时出身浙江富裕人家,典型的大家闺秀。 她知书达理,长相秀美,生活本该是顺遂的。 然而,她的命运因为遇见黄维而彻底改变。 那时的黄维,已经是抗日战场上名声响亮的将军,虽然出身农村,却凭借黄埔军校的底子和一腔热血闯出天地。 两人一见钟情,蔡若曙不顾门第差异,执意下嫁。 婚后,她带着孩子随军辗转,过着颠沛却充满热闹的生活。 她以为,这段姻缘再苦也能甘之如饴。 然而,1948年淮海战役的失利,彻底改变了一切。 黄维被俘,消息一度传到台湾成了“战死”。 蔡若曙在台湾抱着襁褓中的小女儿,听到噩耗几乎崩溃。 但她没有倒下,因为身边还有三个孩子。 她去申请抚恤金,却被胡琏当面羞辱:“这是全军覆没的将军,哪来的抚恤?” 那一刻,她彻底明白,这个政权不会为她的家庭负责。 靠着一位老保姆,她硬是拖着孩子们活下去。 直到几年后传来消息:黄维没死,他被关在北京功德林。 这个消息像一线光照进她的人生,她毫不犹豫,带着孩子绕道香港偷偷回到上海。 要知道,那时的政治环境下,这种选择需要多大的胆量。 可她还是来了,只因心中还有念想。 她在上海图书馆找了一份整理书籍的工作,每天埋头伏案,拿着微薄薪水养家。 省吃俭用之余,还攒点钱寄去给黄维,她一次次获准去功德林探望,带着丈夫爱吃的饭菜,期盼能劝动他早点接受改造。 可黄维一向性格固执,不仅不领情,还当面摔饭碗,厉声斥责她“滚”。 换作别人,也许早已心灰意冷,但蔡若曙没有,她依旧坚持。 等到1959年第一批战犯特赦时,她带着孩子穿上最好的衣服,满心欢喜站在监狱外,等候黄维归来。 可名单公布,偏偏没有他的名字,她彻底崩溃,当晚吞下安眠药自尽。 好在她命大,她被救了回来,却从此落下精神疾病。 幻听、幻觉成了常态,她总觉得丈夫在呼唤她的名字。 更残酷的是,接下来的年代里,因“战犯家属”的身份,她的家庭再次被冲击。 她的病情反复,整个人越来越脆弱,可她仍然在工作岗位上坚持,为的是孩子们能有口饭吃。 她的付出没有白费,大女儿后来考上了复旦大学。 1975年,黄维终于被特赦。 那一刻,蔡若曙等了二十七年的丈夫终于回到身边。 夫妻重逢,本该是喜极而泣的场景,可现实却格外冷清。 照片里的黄维面容严肃,蔡若曙则勉强挤出笑容。 分开时,两人正值中年;重逢时,皆已垂老。 她用尽一生等待,换来的不是浪漫圆满,而是一个已然疏离的男人。 黄维沉迷于他的“永动机”实验,像个与世隔绝的怪人。 他不懂得安慰,甚至嫌弃妻子的絮叨,蔡若曙的神经病情更加严重,每天都要亲自接送丈夫上下班,生怕再一次失去。 可她的敏感和依赖,并没有换来丈夫的怜惜。 1976年初,她兴奋地跑去告诉丈夫:儿子平反了!黄维却正忙着鼓捣实验,头也不抬,不耐烦地呵斥。 就是这么一句冷漠的斥责,成了压垮她的最后稻草。 那天下午,她走出家门,再也没有回来。 护城河的冰冷河水,结束了她苦苦支撑的一生。 当遗体被捞起时,黄维痛哭失声,甚至想投河相随,被路人拉住。 可这一切都太晚了。 那个曾为他放弃优渥生活、独自抚养子女、苦等二十七年的女人,已用极端的方式画上了句号。 蔡若曙的一生,几乎可以用“等待”两个字来概括。 等丈夫归来,等家庭团聚,等未来有希望。 但当终于等到时,她的心早已被岁月和失望碾得粉碎。 有人说她的死,是个人的悲剧,但更深层看,这是那个时代无数家庭命运的缩影。 爱情并不总是甜蜜的诗篇,它有时是漫长的苦役。 蔡若曙用生命证明:守候固然伟大,但如果得不到回应,再深的情感也会化为绝望。 她留下的,不只是一个家庭的哀伤,更是一段历史的警示,没有谁的付出应该被漠视,没有谁的忠贞值得被冷落。 真正的幸福,从来不是一个人苦苦等来的,而是两个人共同守护的。