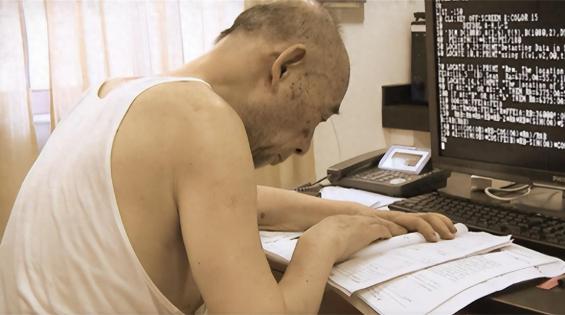

1971 年,钱学森从美国弄来激光陀螺的零星资料,写在纸条上送国防科技大学,可没人敢接。 那时冷战正紧,美国 1960 年就搞出二频差动激光陀螺,封得严严实实。 咱们连光学镀膜都没搞明白,精度差人家十倍,激光陀螺的理论绕得人头晕,多数单位看了资料直接放弃。 1975 年,钱学森专门找哈尔滨军事工程学院的高伯龙。 高伯龙是清华物理系的老教授,教书安稳,声望高。 钱学森把纸条放他桌上:“这东西关系导弹准不准、舰艇能不能定位,不能被人卡脖子。” 高伯龙盯着纸条看半天,实验室灯管嗡嗡响,最后说:“我来试试。” 没军令没奖励,是他自己把这 “不可能” 扛下来的。 1975 年冬天,高伯龙带 3 个学生,在长沙找了间废弃食堂当实验室。 窗户破了用塑料布糊,风一吹就哗啦响。 没设备就去废品站淘旧钢材,自己焊实验台;缺光学平台,就去火车站工地捡废弃大理石,用砂纸磨一个月,直到台面能映出人影。 每天天不亮开工,盯激光几小时眼睛酸得流泪;晚上就着煤油灯整理数据,饿了煮锅挂面就咸菜。 他把纸条夹在笔记本里,有空就琢磨,每个公式都反复推,连标点都不放过。 1976 年夏天,高伯龙写出《环形激光讲义》。 30 页纸熬了 40 多个通宵,把激光陀螺原理、难点讲得明明白白,后来成了国内研发的核心资料。 可照着美国二频差动方案做实验,激光总不稳定。 他在实验室守三天三夜,盯着示波器突然拍桌:“工艺跟不上,硬抄是死路,走四频差动!” 这路没人走过,国外文献都没详写,有人劝他别冒险,他说:“要做就做咱们自己的技术。” 1977 到 1978 年,团队死磕技术。 光学镀膜精度要从千分之一提万分之一,没测试仪,高伯龙画图找工厂加工零件,自己装一台,调试 127 次才成;光学镜面不平,教授金世龙坐实验室里,手工抛了 1800 天,手指茧子厚得能刮砂纸。 校外专家来考察,见他们穿背心在满是焊花的食堂干活,摇头说 “这哪是科研,跟干体力活似的”,他只笑:“能做出来怎么干都行。” 1978 年 10 月,第一台实验室样机成了。 红色激光在环形腔里稳定转圈,仪表盘跳出合格数据,几个大男人抱着仪器哭了 ——3 年时间,在简陋条件下啃下西方封锁的技术。 可他没停,知道样机离能用还差远,又带团队优化性能、降成本,一干就是 16 年。 有人调走,有人劝他见好就收,他始终守在实验室,哮喘犯了揣着药瓶盯数据,糖尿病就自带馒头咸菜当午饭。 1994 年 3 月,国家组织专家鉴定工程样机,王大珩主持会议。 测试报告显示,中国激光陀螺精度达国际先进水平,还全链条自主,会议室静了好几分钟 —— 大家都清楚,中国成了全球第四个掌握这技术的国家。 后来这技术装导弹上,打击精度提一倍;装舰艇上,导航不依赖 GPS;辽宁舰出海也靠它定位。 美国同类设备卖上百万美元一台,咱们造的成本才十分之一。 1994 年后,高伯龙还泡在实验室。 不爱穿新衣服,夏天总穿五块钱的蓝背心,学生叫他 “背心院士”,他不恼:“衣服能穿就行,省点钱买实验材料。” 常年在潮湿实验室,他得严重哮喘和糖尿病,冬天裹军大衣在仪器间走,却还是每天第一个到,最后一个走。 2017 年冬天,89 岁的他躺病床上,还用老人机给学生发短信改论文,一条要打半小时,手指抖得厉害也不放弃。 学生问他 “一辈子干这一件事值吗”,他笑:“你们能接着干,比我走得远,就值。” 如今,中国激光陀螺技术早融入国防和民生。 北斗导航精准到米级,靠它;无人机稳定飞行,也靠它。 这一切的起点,不过是 1971 年那张纸条,和 1975 年高伯龙那句 “我来试试”。 一群人、一辈子、一件事,凭着不服输的劲在艰苦里啃硬骨头 —— 这就是中国科研人最动人的模样,也是中国科技突破封锁的底气。 信源:钱学森获得激光陀螺的一些相关信息,一男孩成了这项技术的开拓者——度小视