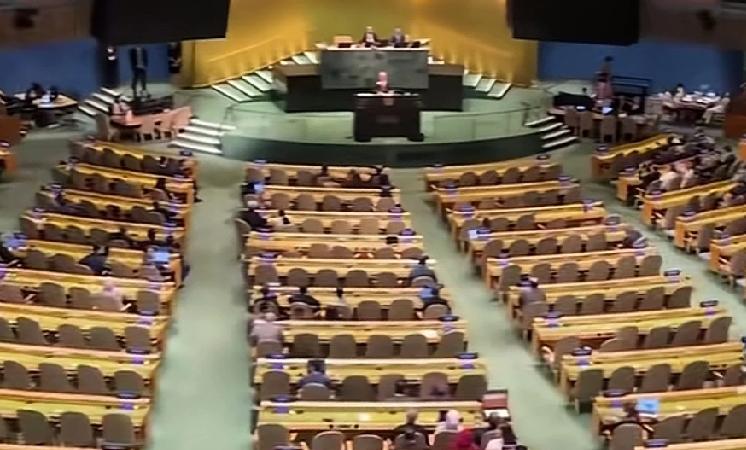

刚刚发生 联合国突然宣布了! 10月1日,联合国安理会宣布:通过一项重磅决议,决定将部署在海地的多国安全支助团正式转化为“镇压海地黑帮部队”,并授权其使用一切必要手段打击猖獗的帮派暴力。 新授权最核心变化是“一切必要手段”的界定。根据安理会文件,这包括:夜间突袭权限、无人机精准打击、车辆检查站致命武力使用。相比此前仅允许“最低限度自卫”的规则,此次授权近乎给予交战权。 更关键的是目标选择机制。决议附件允许部队基于情报对200名重点帮派头目实施“先发制人抓捕”,无需海地司法批准。这种“斩首行动”模式,原是反恐战争专属手段。 多国部队主力由肯尼亚警察总署特种作战单位、牙买加国防军步兵连、孟加拉国快速行动营组成。但真正战斗力来自美国南方司令部提供的三大支撑:实时卫星监控、AC-130炮艇机支援、以及CV-22鱼鹰运输机投送能力。 这种“南方国家出人、美国出装备”的模式,既规避了美军直接卷入的政治风险,又确保作战效能。肯尼亚特警配备的美制“神剑”单兵导弹,可穿透帮派据点的混凝土工事。 当前海地帮派已超越犯罪组织范畴,G9联盟控制全国80%领土,拥有改装装甲车和无人机轰炸能力。其首领切里齐尔曾公开处决警察局长,并击落过政府军直升机。 更严重的是国际化特征,帮派通过多米尼加边境获取武器,与跨国毒品集团分成,年收入超4亿美元。这种准军事化组织,使传统警察行动完全失效。 联合国在海地已有6次维和经历,最长的行动历时13年耗资79亿美元却收效甚微。根本原因在于“轻武装巡逻”模式无法应对巷战环境。2010年地震后重建失败,更使民众对国际干预失去信心。 此次转型吸取了马里维和教训,当年联合国马里多层面综合稳定团因缺乏进攻授权,遭恐怖组织伏击伤亡惨重。新决议明确部队可实施“主动清剿”,这是用鲜血换来的经验。 决议援引《联合国宪章》第七章“威胁国际和平”条款,将帮派暴力定义为全球安全威胁。但俄罗斯投弃权票时指出,这开创了“国内犯罪国际化”的先例,未来可能被滥用。 更敏感的是主权问题。海地过渡总统委员会尚未正式履职,授权外国部队在本国执法涉嫌违反《维也纳条约法公约》。联合国法律事务厅采用“同意推定”原则,即默认过渡政府同意。 巴西的缺席意味深长,作为历次海地维和主力,此次以“专注国内治安”为由拒绝参与。分析认为真实原因是抵制美国主导,维护南美自主性。 世界粮食计划署警告,军事行动可能引发饥荒。太子港90%食物靠外部输入,一旦港口被封锁,300万人将面临断粮。部队为此设立“人道走廊”,但帮派惯用化装渗透战术,安全管控极难。 医疗系统更脆弱,全国仅40%医院正常运行,战伤救治需依靠随军野战医院。以色列捐赠的移动手术舱将成为救命关键。 更深远的是军事测试,海地巷战环境被视为未来特大城市作战的试验场。陆军正在验证的“模块化突击群”战术,将在此获得实战数据。 海地黑帮武器主要来自美国佛州黑市。ATF数据显示,2024年缴获的犯罪枪支中63%可追溯至美国。新决议虽包含武器禁运条款,但多米尼加边境管控存在巨大漏洞。 部队计划采用“武器置换”策略:用食品和工作机会换取民间武器,但帮派出价更高。这种经济战,可能比军事行动更关键。 中国投下赞成票但附加条件:要求每90天审查授权、禁止侵犯平民财产、确保海地主导重建。这种“有限支持”体现其全球治安观:不反对必要干预,但警惕霸权滥用。 更务实的是经济参与,中国基建企业已获邀参与港口修复,这种“安全搭台、经济唱戏”的模式,符合其不干涉内政原则。 联合国文件模糊定义“显著改善治安”,但量化指标缺失。美国想看到难民数量下降,海地民众要的是能上街买菜,部队指挥官关注的是控制区域百分比。 最危险的结局是“僵局常态化”:部队控制主干道,帮派控制贫民区,形成长期对峙。这种局面在里约热内卢已持续数十年。 10月底前必须控制太子港港区恢复物资进口;11月需打通通往多米尼加的道路;12月要完成首轮帮派骨干清剿。这些节点决定行动势头。 最敏感的是伤亡红线。美军评估可接受伤亡为不超过50人,但若出现类似摩加迪沙的“黑鹰坠落”事件,多国联盟可能瞬间瓦解。 联合国此次授权,表面是针对海地帮派的战术调整,实则是全球安全治理的范式革命。当犯罪暴力达到战争级别时,传统维和已无法应对。但这种“以战止暴”的转型,既充满法律风险,也背负道德重担。 海地行动最深刻的启示在于:在失败国家场景下,国际干预必须在“尊重主权”和“保护平民”之间做出残酷选择。这支镇压部队的成败,不仅关系海地民众生死,更将重新定义21世纪集体安全机制的边界。当联合国士兵从蓝盔换作战术头盔时,人类维护和平的方式正在发生根本性改变。 信息来源:联合国安理会决定将多国安全支助团转化为镇压海地黑帮部队 财联社2025-10-01 08:16