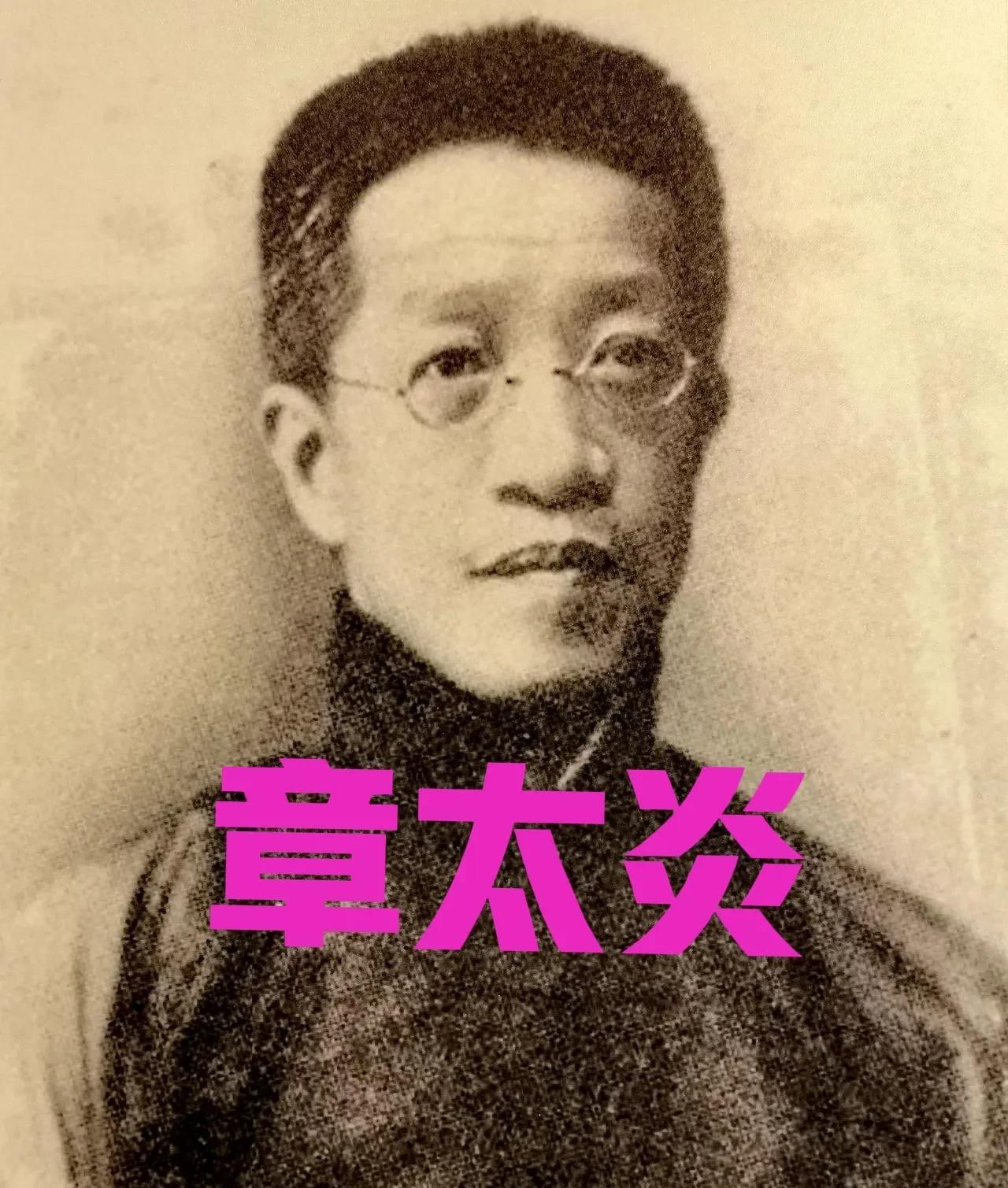

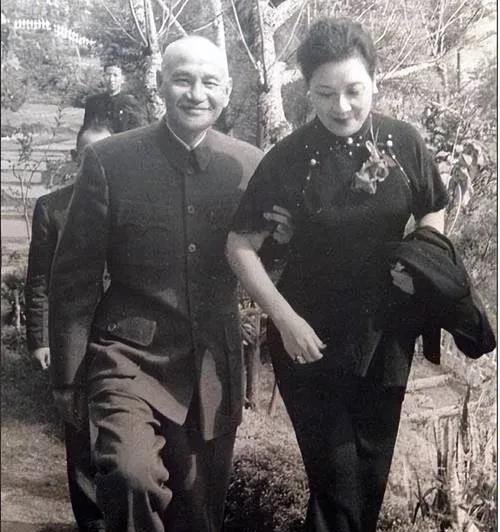

1929年,章太炎到杭州楼外楼吃饭,碰到了蒋介石和宋美龄,双方见了面也不打招呼,各吃各的。谁知,离开的时候,蒋介石竟过来找他,问道:“太炎先生,你还好吗?” 章太炎冷淡地回答:“靠一支笔骗饭吃而已。”结果,蒋介石当场就把自己的手杖送给了他。 没人知道,章太炎那天坐在楼外楼临窗的位置,面前摆着刚上桌的西湖醋鱼,鱼汁还冒着热气,他手里却没动筷子,只反复摩挲着怀里卷边的《说文解字》手稿。 手稿上的朱批是前几天刚写的,墨迹还透着点润,那是他在苏州章氏国学讲习会授课时,为学生批注的知识点。 1929年的他,早已不是清末民初那个振臂高呼“排满革命”的激进斗士,却仍是国学界的泰斗,也是国民政府里“敢说硬话”的硬骨头——前一年,他还因为不满蒋介石软禁胡汉民,写了篇《为民请命书》,指名道姓批评蒋“假训政之名,行独裁之实”,文章印出来后,被国民政府下令查禁,他自己也被特务盯了好一阵子。 所以见到蒋介石和宋美龄走进来,他连眼皮都没抬。彼时蒋介石刚完成“二次北伐”,名义上统一了全国,正是权势最盛的时候,身边跟着的宋美龄穿着合身的旗袍,鬓边别着珍珠发饰,引来店里不少人偷偷打量。章太炎却只顾着用指尖在桌面上划着古籍里的篆字,仿佛对面坐着的不是最高统治者,只是个无关紧要的陌生人。 他心里清楚,蒋来找他,绝不会是单纯的“问候”——蒋向来懂得拉拢文化界人士,之前对蔡元培、胡适等人也是礼遇有加,如今主动搭话,不过是想借他的名声,缓和政府与文化界的紧张关系。 蒋介石走到他桌前时,皮鞋踩在楼板上的声音很轻,却还是让邻桌的客人都屏住了呼吸。“太炎先生,你还好吗?” 蒋的语气刻意放得温和,甚至带着点小心翼翼,他知道章太炎的脾气,也清楚这位老先生日后还得靠他维系“尊贤重道”的形象。章太炎这才缓缓抬头,目光扫过蒋身上笔挺的中山装,又落回自己手里的手稿上,语气里没半分热络:“靠一支笔骗饭吃而已。” 这话听着是自嘲,实则藏着刺——他的笔,写过革命檄文,批过独裁统治,如今却只能在国学里打转,连批评时政都要被查禁,所谓“骗饭吃”,不过是对当下处境的无奈调侃,也是对蒋压制言论的暗讽。 蒋介石听懂了这话里的意思,脸上却没露愠色,反而抬手解下自己手里的手杖。那是一根象牙柄的乌木手杖,杖身上刻着细密的云纹,是之前英国驻华公使送的,在当时算是很贵重的物件。他把杖递到章太炎面前,语气依旧平和:“先生年纪大了,出门走路多有不便,这根手杖您拿着用。” 周围的人都以为章太炎会拒绝,毕竟刚才的态度摆得那么明显,可他却伸手接了过来,只是没说“谢谢”,也没看蒋,随手就把杖递给了身后跟着的随从,仿佛接过来的不是贵重礼物,只是一件普通的东西。 随从接过手杖时,指尖碰到了杖柄上的温度,心里却捏了把汗——他跟着章太炎多年,知道先生的脾气,当年袁世凯想封他为“一等侯”,他都能把委任状扔到地上,如今肯接蒋的手杖,不过是不想在公众场合把场面闹僵,毕竟楼外楼里人多眼杂,传出去对谁都没好处。 可章太炎心里的底线没松半分,离开楼外楼时,他没跟蒋同行,反而故意放慢脚步,让随从把那根手杖扛在肩上,自己则继续捧着那本《说文解字》,脚步平稳地走向巷口的黄包车——对他来说,国学的重量,远比权力递来的手杖重得多。 后来有人问章太炎,为什么不直接拒绝蒋介石的手杖,他只淡淡说了句:“手杖是物件,用不用在我;他给的是面子,接不接在理。”这话里藏着老一辈文人的通透:不卑不亢,不随波逐流,既不刻意讨好权力,也不没必要的意气用事。 而蒋介石送手杖的举动,终究没能换来章太炎的认可,此后几年,章太炎依旧在文章里批评国民政府的政策,直到1936年去世,始终没为权力低头。 这种文人风骨,比那根象牙柄手杖更经得住时间的打磨,也让后来人明白,真正的学者,从不会靠权力装点自己,只会靠笔下的文字,守住内心的道义。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。