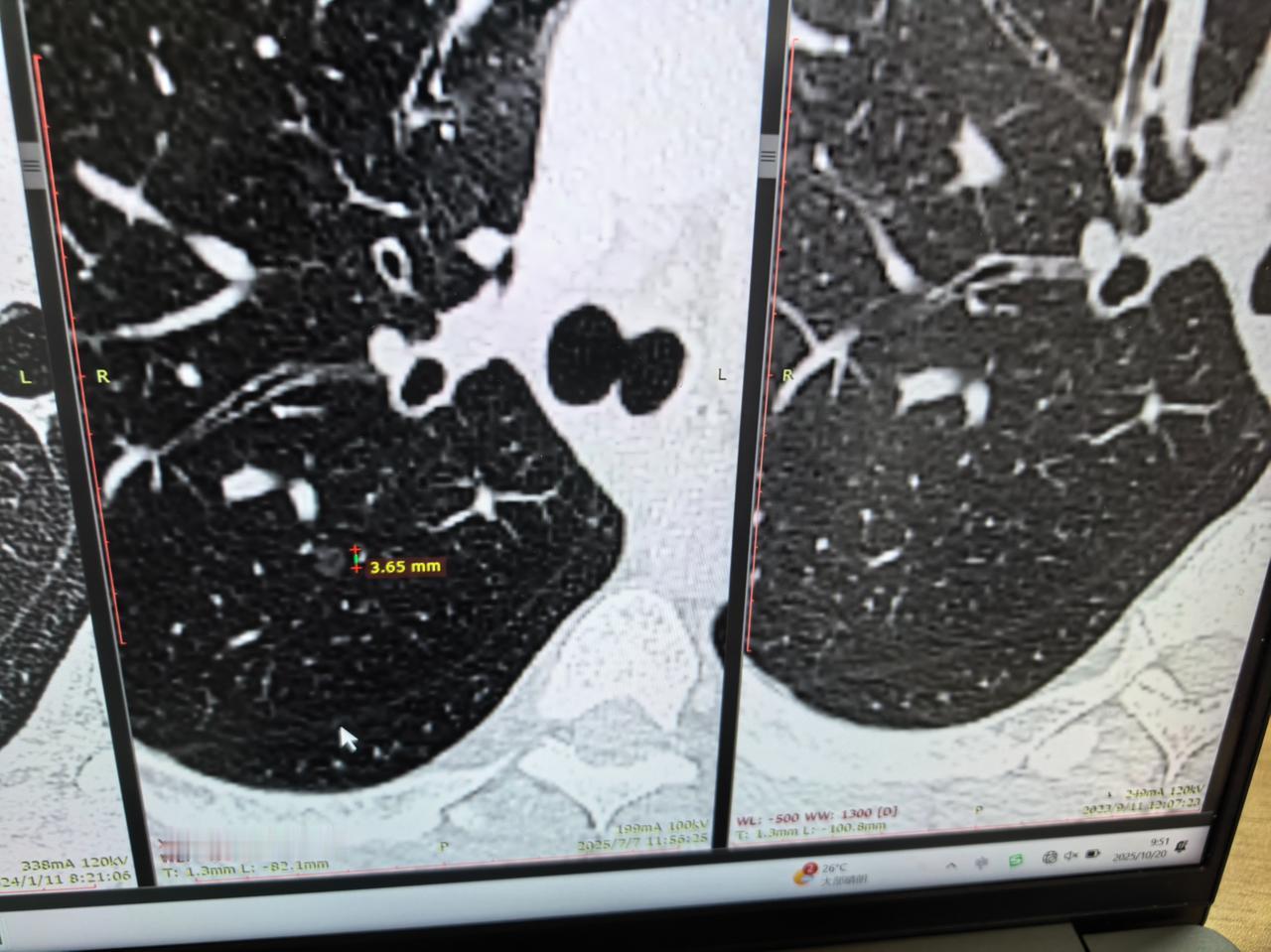

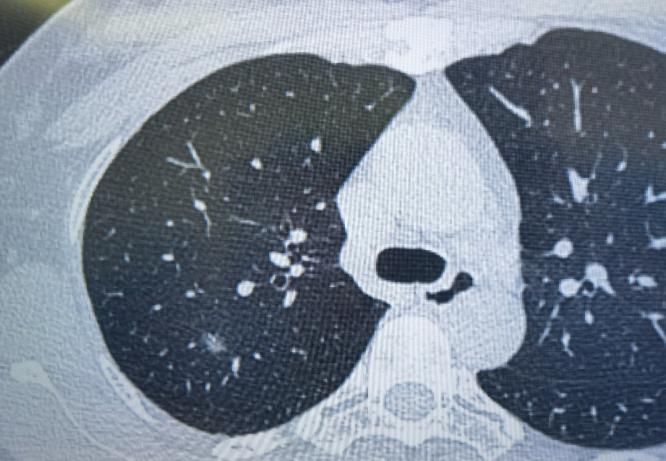

很多朋友在体检发现肺磨玻璃结节后,即使经过长期随访观察,结节大小和形态也未见明显变化,但心中始终有一个疑问:肺结节究竟是何时出现的?它是先天就存在,还是后天某个时间点才“悄然现身”的? 如果它长期保持稳定,那是否意味着它从形成之初,就进入了某种“休眠”状态? 近日,我遇到一个非常典型的临床病例,可以说为这个问题提供了生动的答案! 这位患者曾因左侧肺部结节接受过手术,术后一直坚持定期随访复查。在随访过程中,发现他原本清晰的肺部影像中,出现了一个新的、非常微小的磨玻璃结节。 也就是说,这个结节在之前的检查中是完全不存在的,属于“从无到有”的新发病灶。 令人关注的是,在随后长达一年多的严密观察中,这个新出现的磨玻璃结节并未显示出明显的增长或形态改变,始终保持着初现时的状态。从影像学的形态特征来分析,这个磨玻璃结节,首先应考虑为原位癌的可能性较大。 我们可以这样理解它的生命历程:某个时刻,肺部某些细胞在内外因素作用下发生了基因突变,开始异常增殖,形成了在影像上可见的磨玻璃结节。 然而,在它出现之后,人体强大的免疫监控系统可能识别并控制了它的进一步发展,使得这些“叛变”的细胞陷入一种被抑制的状态,既无法继续扩张,也难以彻底消失,从而进入了长期静止的病理平衡。 这个病例清晰地展示了一个肺结节完整的自然史:它并非与生俱来,而是在某个时间点新生而成;形成之后,又在免疫系统的制约下进入了长期稳定的“平台期”。 这也提示我们,对待肺部磨玻璃结节,既不必对稳定的结节过度焦虑,也不应对新发结节掉以轻心。科学的随访策略、个体化的风险评估,才是处理这类病变的核心原则。[玫瑰][谢谢]胸外科乔贵宾医生肺结节[超话]