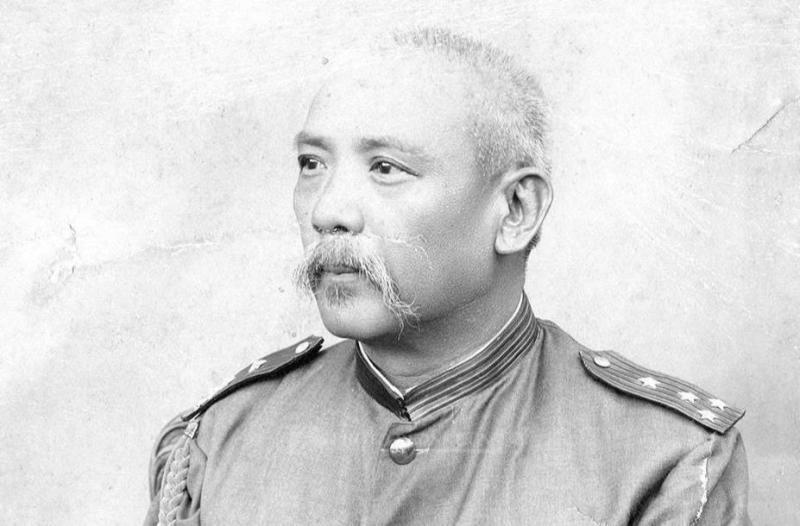

当年袁世凯之死就是一个深刻教训,他每天除了主副食之外,最喜吃煮鸡蛋,一天十好几个。据老袁之慕僚、曾任总统府秘书长之张一鹰之《古红梅阁笔记》载,一次他陪同袁世凯吃早餐,老袁“先食鸡子二十枚,继而进蛋糕一蒸笼,剖食皆尽。 二十个煮鸡蛋,再加一整笼蛋糕。 这不是饭量大,这是“海量”。我估摸着,今天咱这儿的“大胃王”主播看到这食谱,都得先掂量掂量。要知道,袁世凯那会儿,一蒸笼蛋糕可不小。他愣是全给“剖食皆尽”了。 这事儿要放今天,营养学家得跳起来。按现在《中国居民膳食指南》的建议,成年人一天一个鸡蛋,营养就差不多了。老袁这一顿早饭,顶别人快一个月的量。这巨量的蛋白质和胆固醇,全压给了身体的代谢系统。 咱这不是马后炮,他最后得的病是尿毒症。这病说白了,就是肾功能衰竭。他这么个吃法,长年累月下来,肾脏拼了命地干活也处理不完,最后“过劳死”,太正常了。 但咱今天聊这事,不是为了开个“健康讲座”,说“少吃鸡蛋多活几年”。袁世凯的死,最大的教训,压根就不在鸡蛋上,而在他那个“无节制”的胃口上。 这个胃口,不光是生理上的,更是心理上的,是权力上的。 咱们总说“食色性也”,一个人的欲望往往是相通的。一个在“吃”上毫无节制、贪得无厌的人,你指望他在“权”上清心寡欲、适可而止? 这就得说说他另一件跟“吃”有关的奇葩事。 话说老袁当了直隶总督那会儿,特别忌讳一个“圆”字。为啥?“圆”跟“袁”同音。这还不算完,“圆”还跟“完”同音。这“袁完”,不就是“袁世凯完蛋”吗? 这可要了他的命了。 当时官府菜里有道名菜,叫“南煎丸子”。这“丸子”也是“圆”的。这不行啊!据传,袁世凯的忌讳传下去,底下人哪敢怠慢。厨子们挖空心思,愣是把圆形的丸子,改成了扁扁的棋子形状。 这就有意思了。 一方面,他迷信到连食物的形状都要控制,生怕犯了忌讳,丢了权位。这显示了他对权力极端的敏感和占有欲。 另一方面,他却放纵自己一顿吃二十个鸡蛋,完全不控制自己生理的欲望,任由身体被撑垮。 这是个多大的讽刺? 他试图用迷信去控制那个虚无缥F%8F%E7%9A%84“命运”,却对自己身体这个最真实的“根本”毫不在意。 说到底,他那个填不满的“胃”,和他那个填不满的“权欲”,是一回事。 从辛亥革命后窃取胜利果实,当上大总统,他还不满足。非要逆天改命,搞什么“洪宪帝制”。 他以为“天命”跟那笼蛋糕似的,想吃多少就拿多少,吃了就能消化。 结果呢? 他那二十个鸡蛋吃下去,身体消化不了,最后落得个尿毒症。 他那“皇帝梦”做下去,全国人民消化不了。蔡锷在云南起兵护国,各省纷纷宣布独立,他那83天的皇帝瘾还没过足,就成了孤家寡人。 1916年6月6日,袁世凯在内外交困和全国人民的唾骂声中,一命呜呼。享年57岁。 他死的时候,身体是垮的,政治生命更是彻底完蛋了。 所以你看,这二十个鸡蛋,就是他人生最后悲剧的一个缩影。 一个连自己嘴巴都管不住的人,怎么可能管得好一个国家? 一个人的欲望一旦冲破了“节制”这个闸门,就像洪水一样。它先是淹没你的理智,然后是你的健康,最后是你的事业和生命。 袁世凯的教训,深刻就深刻在这儿。他不是被政敌打倒的,也不是被革命军消灭的,他是被自己那无限膨胀的食欲和权欲活活“撑死”的。 历史有时候挺幽默的。老袁费尽心机想当皇帝,结果身败名裂。可他当年为了当总统、当皇帝搞出来的“袁大头”,反倒成了中国近代流通最广、最受老百姓认可的硬通货,几十年后还有人在用。 他最想要的“帝制”烟消云散,他随手搞的“票子”却留了下来。 这大概就是历史跟他开的最大玩笑吧。而那个关于二十个鸡蛋的早餐传说,就像一个标签,牢牢贴在他身上,时时刻刻提醒后人: 人呐,千万别太“贪吃”。无论是桌上的鸡蛋,还是心里的权力。