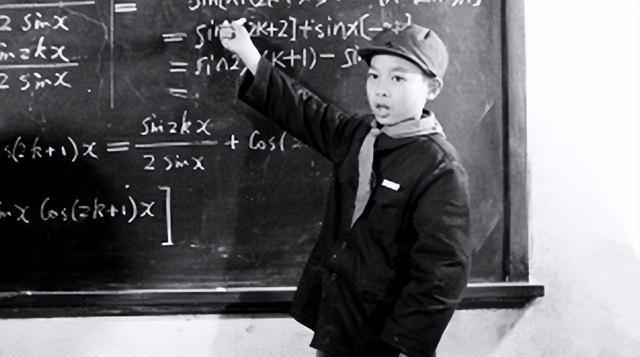

1991年,中国籍留美博士谢彦波原本前途无量,却因深夜双手插兜,去导师家里谈事,被美国当局毫不犹豫地驱逐出境![ok] 这位11岁就考入中国科技大学少年班的天才,曾与宁铂、甘政一同被誉为“三大神童”。 在校期间,他各科成绩名列前茅,15岁开始攻读硕士学位,18岁已师从“两弹一星”元勋周光召院士,按照正常发展轨迹,他很可能会在20岁前获得博士学位。 谢彦波的成长轨迹始终伴随着一个挑战:早年被诊断为阿斯伯格综合征的他,虽然在数理领域展现出超常的理解力和记忆力,但在语言表达和社会交往方面存在困难。 这种能力发展的不均衡,最终影响了他在普林斯顿的求学之路。 在普林斯顿,谢彦波选择了诺贝尔奖得主安德森教授作为导师。 两人的研究方向存在根本分歧,谢彦波的论文甚至直接质疑导师的学术观点,随着学术分歧的扩大,师生关系逐渐紧张。 谢彦波不擅长以恰当方式表达不同意见,在多次学术争论未果后,他选择在深夜前往安德森家中继续讨论。 这一行为在美国校园安全高度警惕的时期,被视为不当举动。 事件发生后,普林斯顿大学认定谢彦波存在潜在风险,要求中国科技大学将其接回,这位年轻学者的留美生涯因此中断。 回国后,谢彦波在中国科技大学物理学院任教,现任副教授职务,他始终保持活跃的学术研究,持续在专业期刊发表论文。 他11岁进入大学时,学校虽然配备了生活老师照顾其日常起居,却很少有人系统性地指导他如何建立良好的人际交往规范。 学术争论本是推动科学进步的重要动力,但需要建立在相互尊重的基础上,当对学术观点的挑战被解读为对个人的冒犯,正常的学术交流就难以进行。 安德森教授作为知名学者,或许可以对学生展现出更多耐心,但谢彦波的行为也确实超出了通常的学术交流范畴。 如今谢彦波过着平静的教学生活,组建了自己的家庭,在课余时间,他依然专注于数理研究,持续探索学术问题。 看完这个故事网友们也纷纷讨论起来。 “这事儿得两面看,谢彦波确实是天才,但做事也太愣头青了,深更半夜去导师家里吵吵,别说在美国,就是在咱们这,这也太不合规矩了。” “安德森教授害怕也能理解,毕竟卢刚事件刚过,心里有阴影,感觉是性格悲剧,可惜了。” “天才也得懂基本的人际交往规则,这叫情商。” “学术不就应该追求真理吗?如果导师错了,学生为什么不能坚持?感觉是安德森格局小了。” “我是谢彦波的老乡,从小就听他的故事,说实话,除了唏嘘还是唏嘘。” “他就是一个心思完全沉浸在学术世界里的人,不懂那些人情世故,你说他坏吗?肯定不坏,就是不会表达,用最笨的方法去解决问题,结果把前途搭进去了。” “现在在中科大教书,也算是个好归宿吧。” “老乡你好!感觉他需要的不是一个严厉的导师,而是一个能理解他、引导他的‘人生导师’。” “所以对天才儿童的教育,心理和人格培养必须跟上,不然就是伤仲永。” “我看完最大的感受是,当时那位台湾女教授真好啊,像妈妈一样,谢彦波要是跟着她,估计博士早拿到了,人生可能就是另一番光景。” “可能他觉得只有得到诺奖得主的认可,才算真正成功吧,心气太高。” “谢教授在学校里是名副其实的‘传说’,学生们对他那是又怕又好奇,课讲得很深,很有东西,但确实有点特立独行。” “学术能力是没得说,一直在默默做研究,大家现在看待他,更多的是理解和包容,毕竟天才总是和普通人不一样的。” “咱们做家长的,别老逼孩子当神童,健健康康,通情达理,比什么都强。” “话虽这么说,但内卷这么厉害,不敢不逼啊!看了谢彦波的故事,心里更矛盾了。” “给你点赞!培养一个心理健康、性格健全的孩子,才是最大的成功。” “谢彦波是特定时代和环境下的悲剧人物,他的天赋毋庸置疑,但阿斯伯格综合症让他不善于处理人际关系。” “当时的教育体系和社会氛围只重才、不重德,没能给他正确的引导,最终导致他在关键时刻用了最错误的方式解决问题。” “学术争论不能成为深夜扰民、不顾他人感受的理由,尤其是在‘卢刚事件’的阴影下,他的行为极易引发误解。” “培养一个天才,不仅仅是知识的灌输,更重要的是人格的塑造、情商的培养和规则意识的建立。” “很多人也欣慰于他最终在中科大找到了立足之地,能够继续从事热爱的研究,过上了相对平稳的生活。” “这或许不是人们预期中天才的辉煌人生,但于他个人而言,未尝不是一个温暖的结局。” 如果谢彦波当年没有深夜去敲导师的门,而是用更合规的渠道表达观点,他的命运会完全不同吗?欢迎你在评论区留下真知灼见,分享你的看法! 信息来源:澎湃新闻

![[思考][思考][思考]](http://image.uczzd.cn/865200884053969355.jpg?id=0)