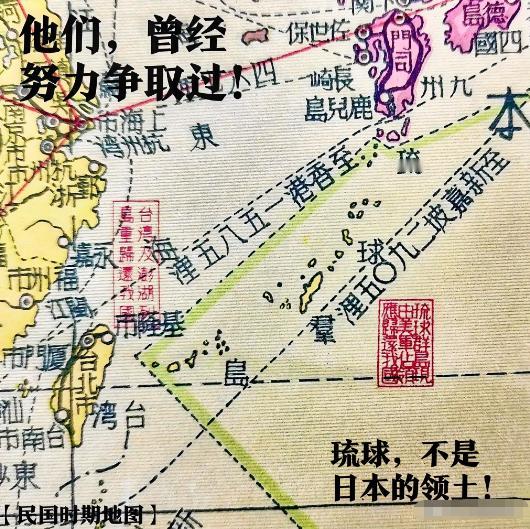

我们忘了汉语,但唯独不敢忘祖先是中国人,琉球亡国146年血泪史 琉球这个名字,现在很多年轻人可能都觉得有点遥远。但只要翻开历史,看到1880年琉球使臣林世功站在清总理衙门门前,抬手一刀,命丧当场,就很难不被震撼。 林世功一死,不只是在为自己争气,更像是用命敲打着大清的门板,希望老祖宗能记起这块海上的故交。慈禧都被惊动了,可惜,琉球最后还是没有熬过亡国的命运。 这场以命相托的呐喊,其实拉开了琉球百年沉沦的序幕,也让我们不得不重新审视这片小岛与中国五百年难解难分的渊源。 回头看,琉球在历史上可不是个路人甲。地理上,它像一串海上的玉珠,横在中国和日本之间。早在明朝洪武年间,琉球三国就归附中原,后来统一后正式接受中国册封。 明清两代,琉球王每次登基都要来中国领块“正统”的牌匾,不领还不行,统治合法性全靠这口气。明朝还直接送了大船,派了“闽人三十六姓”去琉球安家,带过去的东西说白了比淘宝快递还丰富。 航海技术、汉字、儒家教条、妈祖信仰,啥都传了过去,连琉球王国的学校、科举制度都是照着中原抄的。首里城里的建筑、雕花、彩绘,处处都能瞧见中国味儿。 琉球人说自己是“守礼之邦”,其实骨子里就是把中华礼数当成了自家规矩。再加上中琉贸易,琉球一度成了“万国津梁”,说白了就是亚洲那会儿的转运枢纽,谁想发财都得绕琉球一圈。 只是好景不长。邻居日本从来不是省油的灯。1609年,萨摩藩就带着兵船扑向琉球,抢人又抢地。从那会儿起,琉球就成了夹心饼干,两头受气。 到了1872年,日本直接把琉球改成了藩,七年后干脆武力吞并。琉球王尚泰眼看国家没了,找清朝求救,派了以向德宏、林世功为首的使团,一次次上京告急。 那句“生不愿为日国属人,死不愿为日国属鬼”,不是喊给自己听的,就是哀求老祖宗别忘了他们。可惜,清朝那会儿自己都泥菩萨过江,哪有余力相救。 谈判、照会、打嘴仗,最后全成了空头支票。林世功的自刎,是为抗议“分岛改约案”、为复国做最后呐喊,而甲午战争一败,清政府更无余力顾及琉球往事。历史写到这儿,不由得让人咂舌,琉球的命运像极了浪里浮萍,风大了就只能随波逐流。 日本吞并琉球后,动作一点没慢。先是日语教育铺天盖地,改姓氏、严控汉字、连家谱都要用日文抄。年轻琉球人很快就被“日琉同祖论”洗了脑,祖宗的事儿只剩模糊记忆。 可偏偏有一群人死活不松口,这就是久米村的“闽人三十六姓”后裔。日本官方都嫌他们“固守陈规”,这帮人偷偷教汉字,坚持祭祀妈祖,家谱、族谱一笔没丢,硬是在高压下把中华文化的火种藏进心里。 到了近现代,蔡璋还组织“琉球青年同志会”,梦想有朝一日回归中国。二战后,琉球的归属问题也一度上了国际会议桌,但最后还是被美国于1972年将行政权移交日本。 美军在冲绳大规模驻扎,岛上百分之零点六的面积竟然塞下了日本七成的美军基地。岛民生活像夹在大石头下,喘口气都难。 现实里,琉球人的身份认同变得格外复杂。日语成了日常,汉语只剩年长者会念几句。可久米村人没有忘记根。哪怕汉字写不溜了,口音也变了味儿,每年还是有宗亲会跑到福建寻根问祖。 他们常说,祖宗是中国人,这一点绝不能忘。哪怕语言断了,血脉记得牢。就像那句老话,树高千尺不忘根,琉球的百年变迁,就是一部东亚地缘博弈的活教材。 历史遗留的创伤还在,岛上的美军基地、身份认同、经济压力,这些问题今天依然没有彻底解决。可在久米村人一代代的坚守下,文化的火种没有熄。 琉球的故事,几乎浓缩了大国角力下小国的全部悲欢。文化传承和身份认同,有时比疆域的划分还要顽强。 百多年过去,琉球的历史留下的,是一段无法割断的中华印记,也提醒着每个人,记住自己的根,比什么都重要。