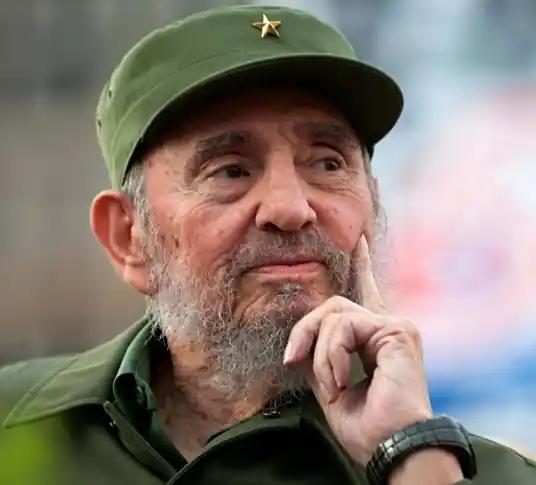

1994年,“古巴国父”卡斯特罗来中国大使馆吃饭,在菜园里发现了一个绿色的水果,觉得很奇怪,就摘下来咬了一口,这一咬改变了整个古巴的餐桌。 说起徐贻聪,这位1938年生于江苏淮阴的外交官,大半辈子都和拉丁美洲绑在了一起。 1958年考进北京外国语学院,1963年踏入外交部大门。 之后的近四十年里,他从美大司副司长做到拉美司副司长,还当过中国驻厄瓜多尔、古巴、阿根廷三国的大使,最后又成了世界知识出版社的社长。 在西半球待的那二十年,他往返中国和拉美之间的路程加起来,差不多能绕地球三十圈。 二十多个拉美国家的政要和各界人士都成了他的朋友,走到哪儿都在给人讲中国的故事,撒下不少友谊的种子。 1993年到1995年驻古巴那两年,是他外交生涯里最有烟火气的一段,也正是这段日子,让他和古巴领导人菲德尔·卡斯特罗结下了旁人比不了的交情。 卡斯特罗在外界眼里是个“硬汉”,大胡子飘着,常穿一身戎装,雪茄烟不离手,可很少有人知道,他对中国菜迷得不行。 两人的第一次见面时,徐贻聪刚到古巴上任,想请早就认识的古巴部长会议执行秘书拉赫一家来使馆吃午饭——拉赫这职位差不多相当于常务副总理。 结果当天早上,拉赫突然打来电话,说卡斯特罗主席也想来,问他方便不方便,徐贻聪哪儿能说不方便,这可是求之不得的事。 卡斯特罗一进使馆就开起了玩笑:今天本来请的是拉赫一家,他算拉赫的“家庭成员”,来这儿不算逾矩。 还笑着说:“下次你请我,我也把拉赫带上,让更多人尝尝中国菜。” 就这几句幽默的话,当场就把距离拉近了,徐贻聪心里清楚,卡斯特罗来这儿不光是为了吃顿饭,更想多听听中国的事。 后来打交道多了,他发现这位古巴领导人吃饭没什么讲究,也没特殊要求,唯独对松花蛋、糖醋鱼格外偏爱,喝起中国的桂花陈酒也很对胃口。 古巴那地方和不少美洲国家一样,蔬菜种类少得可怜,中国驻古巴使馆的院子不小,不少边角地都空着。 徐贻聪回国述职的时候,特意在市场上挑了些黄瓜种子,带到古巴后就种在那些空地上,想着能给使馆里的人改善改善伙食。 没成想,这菜园子后来还成了中古友谊的新纽带。 有一回,卡斯特罗的弟弟劳尔·卡斯特罗带着几位军队领导来使馆吃饭,一眼就瞧见了菜园里的黄瓜。 他走过去摘了一根咬了一口,眼睛都亮了,连问:“这是什么东西?怎么这么脆这么好吃!” 徐贻聪告诉他这是中国黄瓜,劳尔边吃边装着生气的样子说:“这么好的东西怎么没人跟我说过。”在场的人听了都笑了。 徐贻聪干脆把菜园里的黄瓜全摘了,让来访的古巴领导们都尝尝,大伙儿吃了没一个不夸的。 还是徐贻聪的夫人提醒他,不如把黄瓜种子送给古巴朋友,再教教他们怎么种。 他照着做了,把带来的中国黄瓜种子送给了古巴领导,还手把手教他们种植的法子。 之后的几个月里,古巴那边经常打电话来,跟他说黄瓜发芽了、开花了、结果了。 有一天,对方突然叫他过去,说要让他看看他们种的黄瓜。 徐贻聪一到地方就愣住了,现场好多人,古巴的农业部长、好几个省的领导都在那儿等着。 农业部长直接请他上台,亲手递给他一张证书,上面写着“徐贻聪黄瓜”,落款处还有卡斯特罗的亲笔签名——这是古巴专门为了表彰他把中国优质黄瓜带到古巴而颁发的荣誉。 卡斯特罗本身就博学好问,对中国有着很深的情结,总爱拉着徐贻聪问中国革命和建设的事。 也正因这份信任,徐贻聪在古巴工作期间得到了特殊关照,卡斯特罗特意安排专机,让他走遍了古巴所有省份,一百六十多个市他去了一百四十二个。 当然,这也有个“小条件”,徐贻聪每到一个地方,都会应当地官员的邀请,给他们讲中国的发展经验。 古巴各级领导都特别看重中国的改革开放,总想多了解些实在的东西。 很多人觉得外交都是高层之间的正式会谈,其实真正能长久的外交,往往藏在烟火气里。 徐贻聪和卡斯特罗的友谊,是从一顿家常饭、一根黄瓜开始的,这种建立在真诚基础上的人格外交,往往比任何正式文件都更有力量。 徐贻聪带过去的不只是几根黄瓜、一包种子,更是中国外交官“务实为民”的外交理念。 徐贻聪用近四十年的时间,在中拉之间架起了一座心桥。 他带出去的是中国的种子、文化和经验,带回来的是拉美人民的信任和友谊。 烟火气里藏真情,细微处见大国。 真正的友谊,从来都不是刻意维系的客套,而是藏在一顿饭、一粒种里的真诚相待。 【评论区聊聊】这根“徐贻聪黄瓜”背后的故事,是否让你对外交有了新的认识? (信源:【人物风采】徐贻聪大使的家国情怀——广西老干部)

评论列表