转自:天津日报

大学食堂卖螃蟹,新鲜吗?

在天津,这都不叫事儿。天津大学已经连续三年推出季节限定螃蟹窗口,14块9一只。

天津人的秋天第一口,是螃蟹。

留言写下你秋天,啊不,津冬的第一口,是螃蟹还是奶茶?

重阳后,立冬时,正是母蟹蟹黄饱满的时令。

《红楼梦》中就有一首《螃蟹咏》,

“螯封嫩玉双双满,壳凸红脂块块香。”

林妹妹都被馋哭。

清·孙温《全本红楼梦》局部

第三十七回蘅芜院夜拟菊花题藕香榭饮宴吃螃蟹

在天津,最讲究“应时而食”:

“高粱红,螃蟹行”

“三月十八,八带发家”

“四月二十八,狼鱼炖海花”

八带(章鱼)

狼鱼(红狼牙鰕虎鱼)

海花(海葵)

饮食顺应“天道”,是一代代懂得享受时令风物的天津人,总结出来的生活智慧。天津人既能用语言创造快乐,也能用饮食定义生活。

老天爷追着喂饭

咱天津这地理位置,属实是老天爷追着喂饭吃。

东临渤海,西扼九河。

河水为鲜货带来“小灶”。

太平洋的暖流也裹挟着“营养套餐”氮与磷,来渤海湾串门。

两股神仙水汇聚,形成“咸+淡”的“两河水”。

所以天津的河鲜、海鲜,实属“天赋异禀”。

自古就是“皇家生鲜超市”

时间拉回明朝,朱棣迁都北京。

天津在1404年正式“上线”。驻军,守卫京城。

但很快,天津就发现隐藏天赋——搞物流。

水运、海运都方便,盐、粮食、丝绸、茶叶……人和钱都往这儿凑。

靠着“鱼盐之利”,海鲜稳稳C位。

据说,朝廷还在天津设置了“皇家选品官”,相当于“美食探店博主”。

专门给皇宫里搜罗顶级的河海两鲜。

有的出自名厨,有的藏在民间。

当当吃海货不算不会过

上世纪80年代,改革开放春风吹进门,老百姓的饭桌也开始“整活儿”。

婚宴、聚会,海鲜料理是排面儿,有道硬菜叫“盘龙大虾”。

用的全是本地渤海湾的对虾,个头儿极卷!

普通菜:10头(一斤10只,每只一两),已属高配。

盘龙大虾:4头(一斤4只,每只二两半),必须顶配。

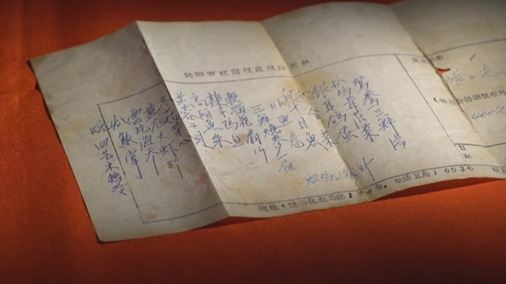

上世纪80年代饭店订单照片

大厨李师傅,在灶前干了50多年,一张39年前的宴席订单上,记录着8凉16热。

顾客指名要“盘龙大虾”。

摆上五色蔬菜丁和鹌鹑蛋,群龙争珠。

盘龙大虾

一道“盘龙大虾”,吃出的是天津人在平凡生活里的英雄梦想。

日子可以紧巴,生活不能将就。

把柴米油盐过成舌尖上的高光时刻,属于天津人的快乐哲学。

非遗“馇海鲜”进化史

立冬时节,正是毛蚶最肥的季节。

往前,不够饱满,往后,略显结实。

天津人过日子,就讲究个“火候”。

为了营生,渔民还会留一部分,馇(cha一声)熟了,做越冬储备。

馇,一种独属于北方的海鲜烹饪工艺,用盐、酱油等熬制好的汤卤,把鲜货煮熟。

“白露晒虾、霜降馇鱼、立冬节气腌蚶子”。

天津市级非物质文化遗产项目汉沽八大馇

鱼、虾、海螺、蚶子、八带、墨斗、麻线、蚂餮

最开始“馇”海鲜只为储存,下重盐。随着生活变化,“馇”海鲜,从“冬储菜”变身“桌上鲜”。

减盐,又增加葱姜蒜等辅料,调整口味。

环境咸,就先腌起来保存;

时机甜,就立刻减盐增鲜。

天津人从不跟生活硬杠,在条条框框中,秀出满分操作。务实又乐观。

高堂之上,市井之间。

家宴小聚,丰俭由己。

一碗海鲜,半城烟火。

把普通日子,过出滋味儿。

送您一份津“冬”寻鲜指南

汉沽渔港:立冬后新鲜毛蚶

老字号饭店:复刻版盘龙大虾

滨海新区:非遗“八大馇”体验

再再再附送您挑选螃蟹的保姆级教程

两看一掐,轻松挑到“武状元”。

❶看壳色:青壳白肚是标配,壳尖发黄请pass。

❷观活力:腿毛金黄根根分明,横着走的才是王者。

❸掐后腿:倒数第二条腿硬如竹节——合格!软如棉线——退下!