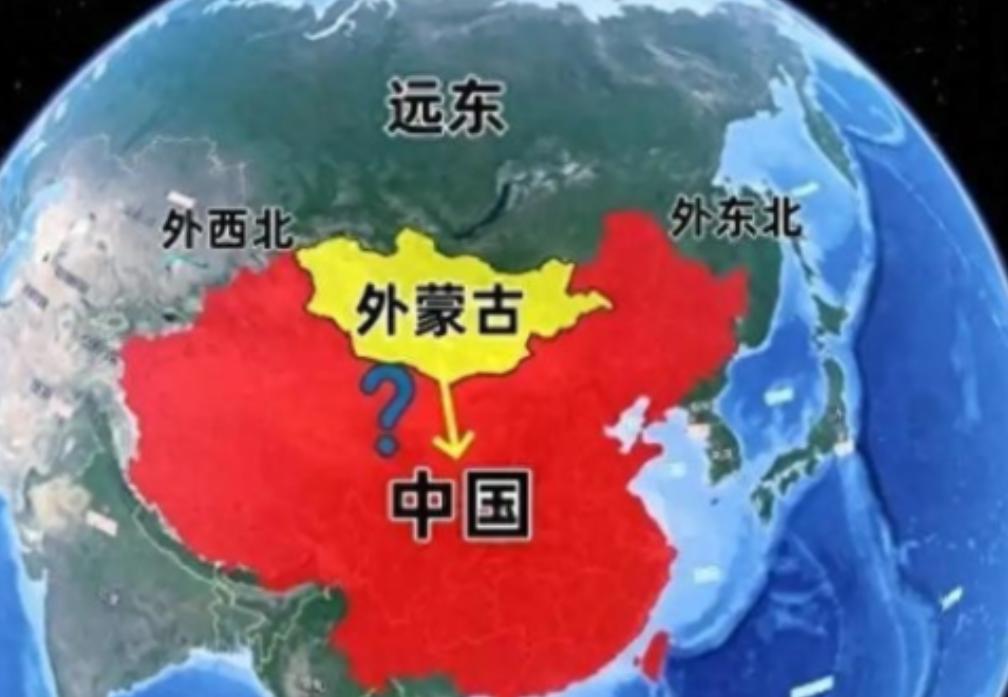

一位蒙古国网友在网上发出了这样一句话:“当初蒙古为何要脱离中国独立出来?独立的意义何在?看看今天强大的中国,看看今天富裕的内蒙古,再回头看看今天的我们,就像是被遗弃的孤儿!” 这句话撕开了蒙古国独立80年来的历史伤疤。从沙俄扶持的傀儡政权到苏联的“战略缓冲区”,再到如今被资源诅咒的困局,蒙古国的命运与内蒙古形成的鲜明对比,早已不是简单的发展差距,而是历史选择与大国博弈下的必然结果。 清末民初的中国深陷内忧外患,沙俄趁机将触手伸向漠北草原,利用当地部分封建王公的私心,打着“民族独立”的幌子扶持分裂势力,所谓的“独立”从一开始就没有脱离外力操控的底色。当时的外蒙古贵族在沙俄的军事威胁与利益诱惑下,脱离中国版图的举动,并非为了草原牧民的福祉,而是成为沙俄制衡中国的棋子,这片土地从此失去了与中原腹地血脉相连的发展根基。 沙俄倒台后,苏联迅速接管了对蒙古的控制权,将其打造成自己的“后院屏障”。在苏联的全面渗透下,蒙古的政治体制、经济结构甚至文化习俗都被迫向苏联靠拢,文字被强制改为西里尔字母,传统游牧文化遭到刻意弱化,连领导层的任免都要经过莫斯科的默许。 此时的蒙古名义上是主权国家,实则沦为苏联的附庸,经济上完全依赖苏联的援助与资源掠夺,工业基础几乎为零,只能以畜牧业和原材料出口维持运转。而同一时期的内蒙古,尽管也经历过战乱与动荡,但始终作为中国领土不可分割的一部分,在新中国成立后纳入国家整体发展规划,逐步建立起多元产业体系,为后续的繁荣奠定了基础。 冷战结束后,苏联的解体让蒙古失去了最大的靠山,原本被掩盖的发展困境彻底暴露。这片土地坐拥丰富的煤炭、铜、稀土等矿产资源,却陷入了典型的“资源诅咒”——西方资本蜂拥而至,与当地权贵勾结,疯狂开采资源并低价出口,巨额利润被少数人瓜分,普通民众生活毫无改善,基础设施常年停滞不前。 蒙古的经济完全依附国际市场价格波动,一旦资源价格下跌,国家便陷入财政危机,失业率飙升,贫困率居高不下。更尴尬的是,作为内陆国,蒙古的对外通道完全依赖中俄,却在外交上试图推行“第三邻国”政策,寄望于西方国家制衡中俄,结果不仅没能获得实质性支持,反而加剧了地缘政治风险,让自己陷入进退两难的境地。 与此同时,中国的内蒙古自治区正沿着截然不同的轨迹前行。国家始终坚持民族区域自治制度,保障蒙古族群众的文化传承与发展权利,蒙古语、蒙古族传统艺术得到妥善保护与弘扬。 在经济发展上,内蒙古依托国家西部大开发、乡村振兴等战略,实现了从传统畜牧业向现代农牧业、能源产业、旅游业等多元业态的转型,清洁能源基地的建设让资源优势转化为可持续发展动力,高速公路、高铁网络贯通全境,教育、医疗等公共服务水平持续提升。 如今的内蒙古,草原生态得到有效治理,牧民过上了定居与游牧结合的幸福生活,各民族群众和睦相处、共建共享,成为民族团结与区域协调发展的典范。 蒙古网友那句“像是被遗弃的孤儿”,道尽了对现实的无奈与对历史的追问。当初的“独立”,本质上是大国博弈的牺牲品,而非民族自主选择的结果,这让蒙古从一开始就失去了自主发展的主动权。 80多年来,它既没能摆脱对外部势力的依赖,也没能建立起独立完整的经济体系,更没能守护好本民族的文化根脉。而内蒙古之所以能实现繁荣稳定,核心在于它始终是中国领土不可分割的一部分,能依托国家的强大实力与长远规划,规避地缘政治风险,统筹生态保护与经济发展,让各民族群众共享发展成果。 这种对比并非要否定任何民族的选择,而是揭示了一个深刻的道理:一个地区的发展离不开稳定的外部环境、完整的产业体系,更离不开与周边区域的深度融合。蒙古夹在两个大国之间,却长期未能找到清晰的发展定位,既无法摆脱资源依赖的陷阱,也难以突破地缘格局的限制。 而内蒙古的成功,恰恰证明了国家统一、民族团结对于区域发展的重要意义——只有在强大的国家框架内,才能实现资源的合理配置、风险的有效抵御,才能让各民族的文化得以传承、民生得以改善。蒙古网友的感慨,不仅是对自身命运的反思,更折射出历史选择对一个地区长远发展的深远影响,这种影响,还将在未来很长一段时间里持续显现。