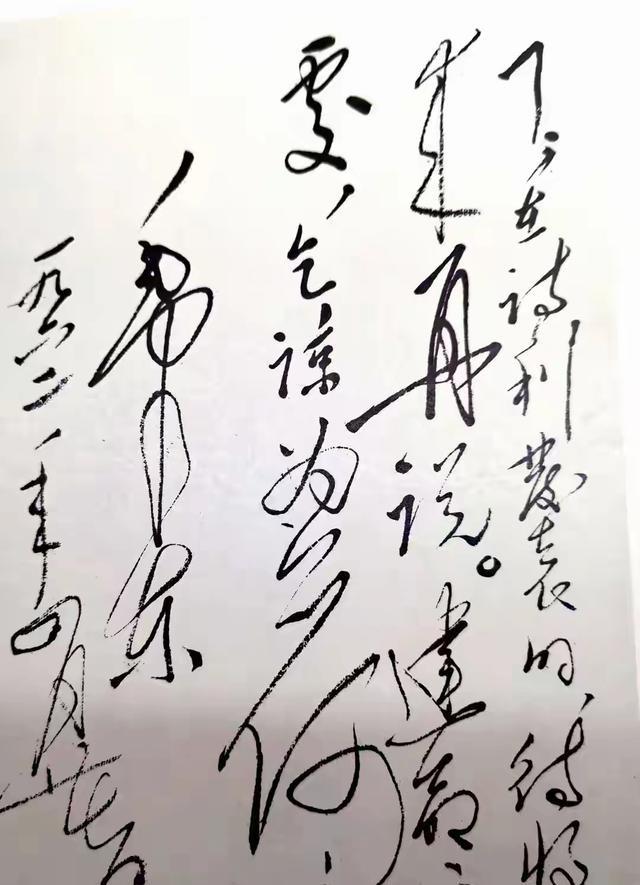

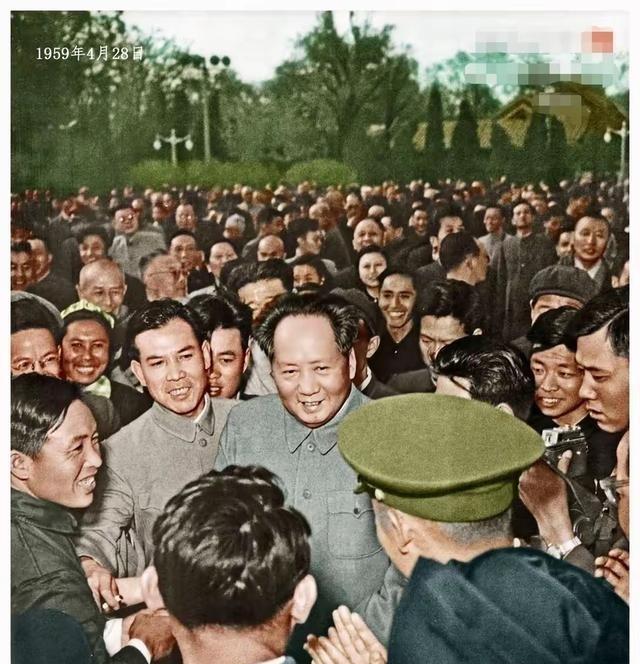

周培源先生回忆说,“毛主席和杨振宁的会谈结束了,众人都站了起来,可毛主席却没能站起来。他把手伸向杨振宁,说,“来博士,拉我一把″,杨振宁急忙伸出手,用力地缓缓地把毛主席拉了起来。这一幕,看得大家都无比心疼,心中更增添了对‘烈士暮年′的哀痛! 说起周培源先生这段回忆,总让人觉得那时候的日子虽有波折,但科学界和领导层的那份对知识分子的尊重,还是挺让人感慨的。周培源作为物理学家,一辈子埋头搞研究,从年轻时留学美国,到后来回国建学科,这事儿得从头说起。 周培源是三人里年纪最接近毛泽东的,1902年出生在江苏宜兴一个知识分子家,早年读清华学校,1924年毕业,1926年去美国深造,先芝加哥大学,后加州理工,1928年拿博士,专攻理论物理和流体力学。1931年回国,到清华教书,开相对论和电动力学课,那时候学生少,他亲自带实验,帮中国物理界打基础。1936年他访美,在普林斯顿跟爱因斯坦讨论引力论,还去德国莱比锡和瑞士苏黎世学量子力学。回国后,他搞广义相对论研究,提出“谐和条件是物理条件”的观点,还指导地球引力场光速检验实验。建国后,他当北大校长和中国科学院副院长,1955年选学部委员,推动力学学科建树,主持湍流理论研究,奠定模式理论基础。1960年代,他任中国科协副主席,组织国际会议,交换学术资料。1970年代,他带队访美,谈科技合作。晚年他监督博士生实验,改物理教材,强调基础教育。1993年11月24日,周培源在北京去世,享年91岁,灵堂前摆满花圈,物理学会的同行们来吊唁,说他桃李满天下。 这三位搁一块儿,背景不一样,但都对科学和国家有份心气儿。1973年7月17日,杨振宁第四次回国,周恩来和周培源陪他去中南海见毛泽东。那次会谈谈了一个半小时,焦点在物理哲学和教育上。毛泽东问起粒子可分性,杨振宁讲了当时实验数据,周培源在旁补充国内培养情况。因为周培源耳有点背,座位调了调,大家继续聊科学怎么服务实践。会谈结束时,大家起身,毛泽东年纪大,站不稳,杨振宁上前扶一把,周培源看在眼里,事后回忆时说那场面让人难过,觉得这位老革命家晚年身体吃不消。整个过程没啥花里胡哨,就是领导和科学家坐下来聊专业,体现出对知识分子的重视。那时候中美刚建交,杨振宁回国带回不少消息,这事儿也算帮了科技交流一把。 会谈后,三人各走各的路,但都继续为国家出力。毛泽东继续管大事,1974年他视察工厂,看装配线,谈工业规划;1975年批转教育文件,推动科技自力更生。健康每况愈下,但他还签字批示文件,到1976年9月去世,全国哀悼,报纸头条全是他的事迹,杨振宁和周培源都表达了敬意。 杨振宁回美国后,没闲着,1975年在石溪大学实验室跑模拟数据,深化规范场理论。1980年代,他组中美研讨会,机场接外宾,谈热核项目,帮中国科学家出国进修。1990年代,他回清华更多,聘国际学者,建高等研究院,学生围着他听粒子物理课。2000年后,他定居北京,参与科普,捐书给图书馆,讲诺贝尔经历。晚年他强调中国科学要走世界前列,2025年走前,还在指导项目,那份家国情没变。 周培源会谈后,回北大继续教书,1978年主持教材改版,逐页审公式;1980年当物理学会理事长,开年会定研究方向。1986年推国际力学合作,送外宾上飞机。1990年代,他查学生流体实验,转阀门看湍流模型。政协副主席时,审教育报告,签字批项目。到1993年去世,他留下的力学体系,还在用。