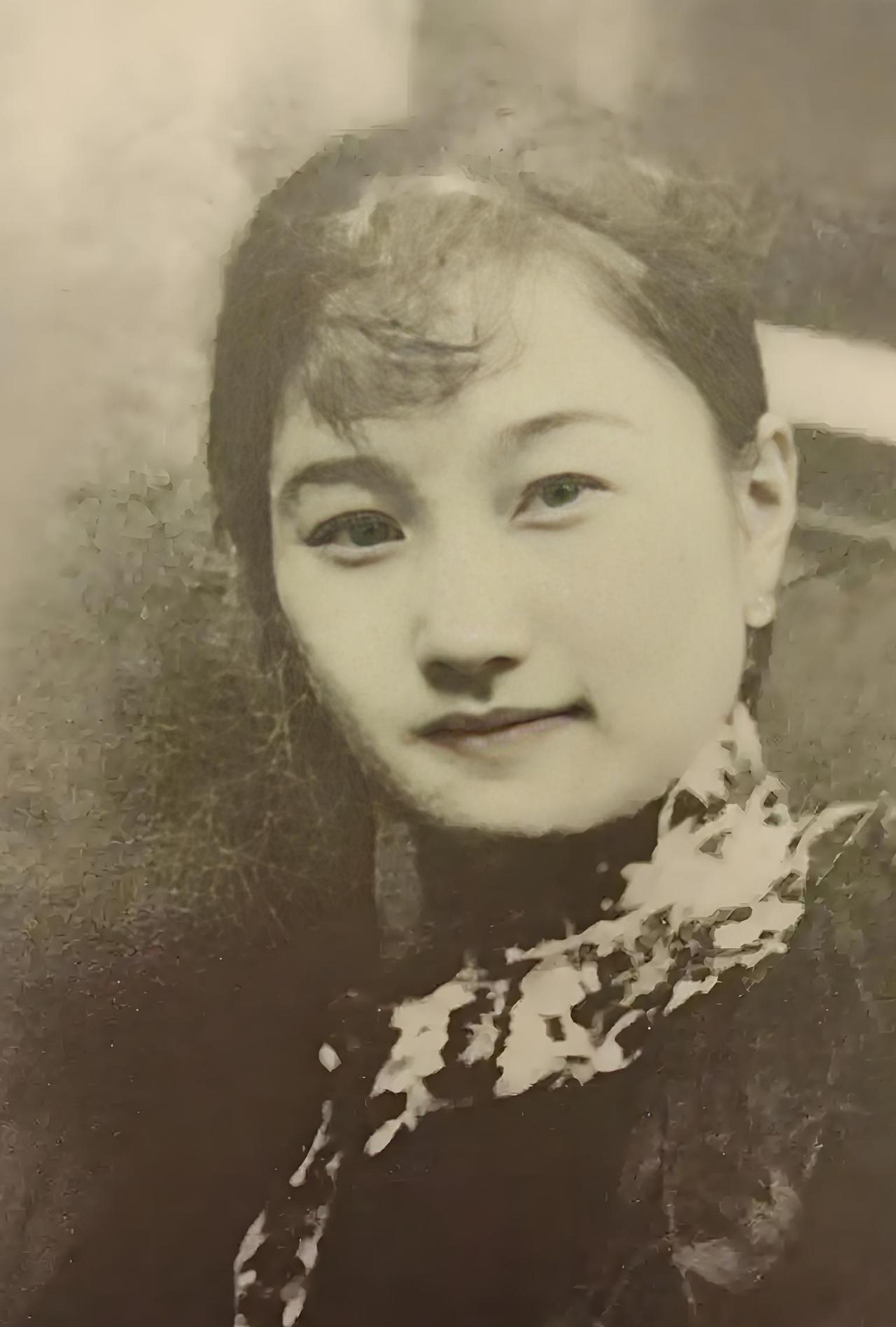

1965年,陆小曼去世后,好友提及她的婚姻时,说:“她和王庚离婚,是因为男方热衷房事,而且体力惊人,压根不管陆小曼死活……” 陆小曼是京城里从小被捧着长大的小姐。她父亲陆定官职不低,家里出入都得踩着地毯。 陆小曼小时候学钢琴、读诗集,说洋文像唱歌一样顺。 美貌又有才华,在当年北京城简直就是“别人家孩子”的化身。 她九岁定亲,成年后正式嫁给王庚。 王庚是西点回来的军官,身板硬,脾气直,看着就是能上战场的那种人。 外人都说这桩婚事完美,可真正过日子的只有两个人。 婚后没多久,矛盾就开始冒头。 王庚的心思大半都在军事和公务上,人常不着家,就算回了家也闷头看文件,话少得可怜。 陆小曼习惯了热闹,一个人坐在灯下越看越难受。 她跟闺蜜抱怨:“我像跟一堵墙过日子。” 生活方式的差距也让这段婚姻越来越紧绷。 王庚节奏快、性格急,处理事情雷厉风行,可陆小曼是慢性子,讲究情趣。 两个人像两条不相交的线,勉强绑在一起,只会越拉越疼。 为了排遣寂寞,陆小曼开始频繁出入社交场合。 戏园子里,她捧角儿;沙龙里,她跳舞;家里来客人,她应酬得滴水不漏,她越热闹,王庚越沉默,气氛就越僵。 事情就是在这种时候起了变化——徐志摩闯进去。 徐志摩身上那股浪漫劲,是王庚怎么都学不来的。 徐志摩一封封长信写得情深意切,见面时又是花又是诗,简直把陆小曼捧到了云端。 陆小曼是文化人,对这种温柔攻势最受不了。 王庚不是不懂,他看得清清楚楚。 那段时间,他沉着脸坐在家里,看陆小曼越来越像别人的人。 可他没有吵闹,也没指责,只是默默把婚书收好,1925年点头离婚。 离婚时,王庚只说了一句:“你记得照顾好自己。” 说得平静,可谁都知道他心里像咽了块石头。 而陆小曼以为自己找到了真命天子。 跟了徐志摩之后,她才发现浪漫能撑心,却撑不了肚子。 两夫妻住在租来的洋楼里,一天的开销够普通人用一个月。 徐志摩白天赶去大学讲课,晚上埋头翻译写稿,还得跑去给富人讲课贴补家用。 最惨的时候,徐志摩的衬衫破了洞都没钱补。 有人说他那趟乘邮政飞机,是为了省点路费,是真是假没人能证实,但徐志摩的确是拮据得可怜。 1931年那场空难,把陆小曼的后半生彻底摁进了黑暗里。 徐志摩走后,陆小曼一个人撑着。 她从洋楼搬到弄堂,身边人一个个散去。 她靠卖画维持生活,抽烟成瘾,脾气也越来越怪。 有时邻居看见她站在街角发呆,像还停在过去的热闹里。 可她从来没把王庚忘干净。 陆小曼晚年有人去探望,她从枕头底下拿出一张旧照片。 边角已经起毛,是王庚的照片,她轻轻摸着照片,说:“他对我,终归是好的。” 这句话没人敢接。 比这更让人意外的是,1942年王庚在开罗病危时,把毕生积蓄托人带回国内,说是给陆小曼留的。 那时他们已经离婚十七年了。 陆小曼靠这笔钱熬过最难的那几年,否则甚至连基本生活都维持不下去。 一个从不表达情绪的军人,用这种方式在生命尽头替她留了一盏灯。 所以回过头看陆小曼的一生,最让人唏嘘的不是她的风流,也不是她的豪奢,而是她在两段完全不一样的关系里,体验了命运的反差。 王庚踏实、内敛,却不懂她;徐志摩会浪漫、会撩人,却不靠谱。前者给她稳,后者给她梦,她却两样都没真正抓住。 到头来,支撑她晚年记忆的,是那个沉默寡言、在离婚后依旧记挂她的男人。 人这一生,总要在热闹与孤独之间走好长的路。 陆小曼把前半生活得像烟花,把后半生活得像落叶。 等尘埃落定,留下的不是传闻,不是浪漫,而是那些被岁月打磨后的情义。 看懂陆小曼,就懂得一件事: 婚姻不是风花雪月,也不是谁更精彩,而是谁在你最落魄时,还愿意为你留一盏灯。