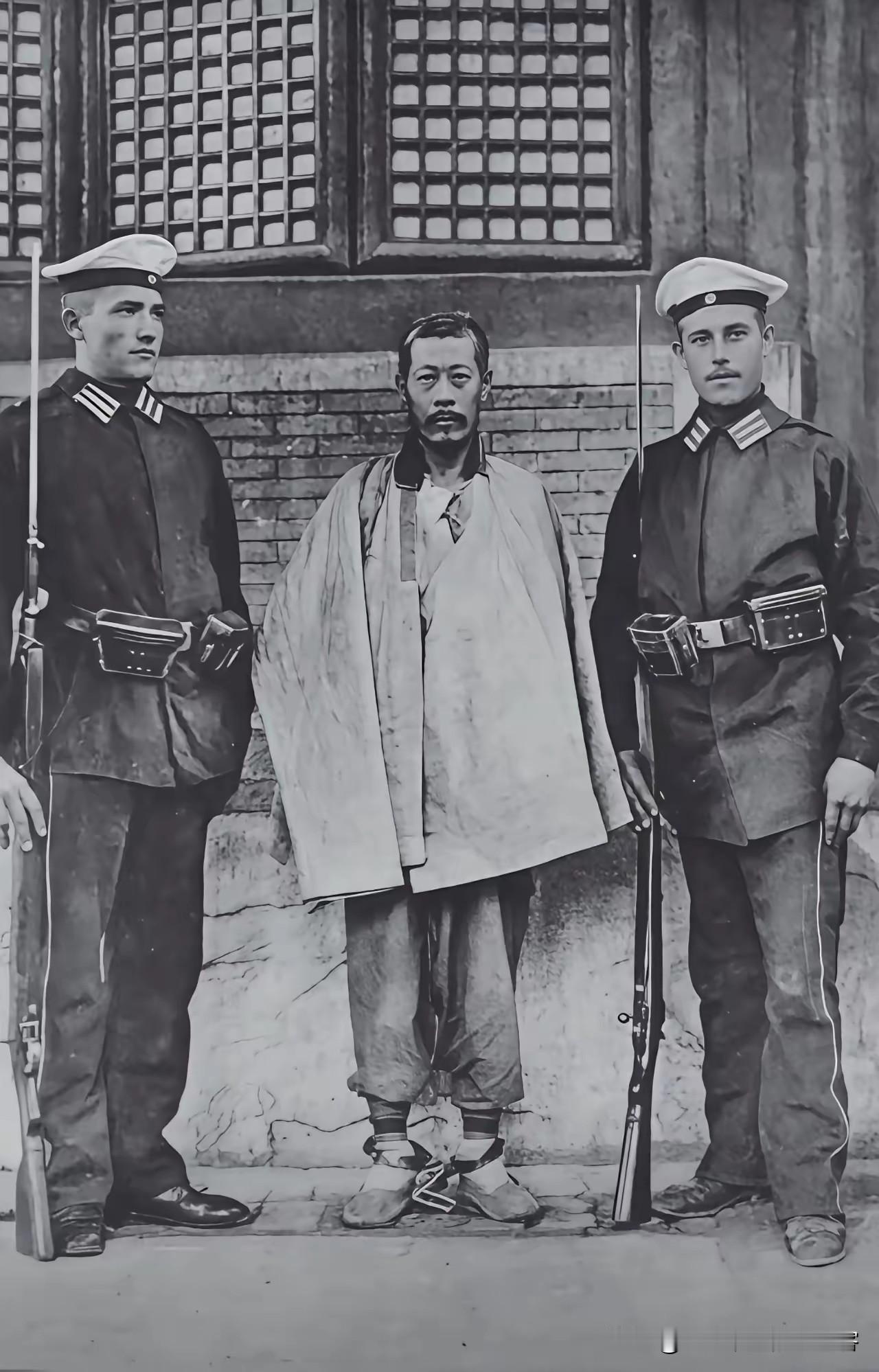

1900年除夕前日,北京东单牌楼,未满25岁的清军神机营章京恩海即将赴死。刑讯留下的痕迹让他面容苍老,可面对镜头与死亡,他神色沉静无半分惧色。此前因击杀德国公使克林德被捕,审讯中他坦然担下全部责任,最终于案发之地遭德军处决。生于京畿,殉于国难,少年身躯藏铁血傲骨,定格成乱世中不屈的一抹缩影。 那张流传下来的照片里,恩海穿着破旧的棉袍站在行刑队前。寒风卷起地上的积雪,刮过他干裂的嘴唇。德国军官用生硬的中文下达命令时,这个年轻的章京微微仰起头,目光越过围观的人群,望向东单牌楼翘起的飞檐。他想起十年前第一次随父亲进京,就在这座牌楼下吃了一碗热腾腾的卤煮。那时的京城,还没有这么多趾高气扬的外国兵。 恩海出生在通州一个没落的旗人家庭,祖上曾随多尔衮入关。到了他父亲这辈,家道中落,只能在运河码头当个文书。少年恩海最常去的地方是通惠河边的校场,看着神机营新式操练出了神。1895年甲午战败消息传来,这个十五岁的少年把拳头攥得发白,转身就去了征兵处。母亲哭红了眼也没拦住——旗人家里七个孩子,就数恩海性子最倔。 神机营的日子并不好过。新式毛瑟枪短缺,训练时常常五六人共用一杆。恩海却格外珍惜每次实弹射击的机会,他的射击成绩总是营里前三。有次德国军事顾问来观摩,这个瘦高的京畿青年用老套筒打出了满环,德国人惊讶地竖起大拇指。谁能想到,五年后他会在东单牌楼,用同样的准头结束那位德国公使的性命。 1900年6月20日那个闷热的下午,克林德的轿子经过东单北大街时,恩海正带着小队巡逻。冲突发生得突然。目击者后来回忆,德国公使先拔了枪,子弹擦着恩海的帽檐飞过。年轻章京几乎是本能地举枪还击——他在神机营练了上千次的战术动作,此刻成了改变历史的瞬间。 被捕后的审讯记录显示,恩海反复强调这是“两军对垒”。德军要他指认同僚,这个二十五岁的年轻人扯开囚衣露出刑讯的伤痕:“要杀就杀我一个!”这种倔强让人想起他小时候——有次为护着被欺负的汉人同学,他独自对抗三个八旗子弟,被打得鼻青脸肿也不肯告饶。 处决那天特别冷。刽子手是克林德的卫兵,枪口抵上后心时,恩海突然用德语清晰地说出“再见”。这个细节被《泰晤士报》记者记下,却没人知道他在神机营时,总缠着通译学各国军令用语。或许在生命最后一刻,他依然保持着军人的体面。 刑场外围观的人群里,有个包着头的汉子突然跪下磕了个头。那是恩海在神机营的战友,后来参与义和团的老赵。他记得去年端午节,恩海把配给的肉粽子都分给了饥民,自己啃着硬窝头说“旗人欠百姓的太多”。这种朴素的愧疚感,比任何豪言壮语都真实。 恩海死后第三年,清政府立起克林德碑。汉白玉碑文刻着“惋惜凶事”,却没人提起那个寒冬清晨,有个北京小子挺直脊梁走向刑场。他倒下的地方,如今是王府井步行街口的喷水池。夏日里孩子们在水雾中嬉戏,偶尔有老人摇着蒲扇说起:早先这儿是东单牌楼,光绪年间处决过个有骨气的章京…… 历史书记载1900年有太多大事:八国联军进城、慈禧西逃、辛丑条约签订。但在北京胡同的茶余饭后,人们更愿意传颂那个真实的细节——刑场上的年轻军官整理好衣领,像要去赴个重要的约会。这种近乎固执的尊严,比教科书上的因果分析更触动人心。当一个王朝在屈辱中崩塌时,至少还有人不肯弯下膝盖。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。