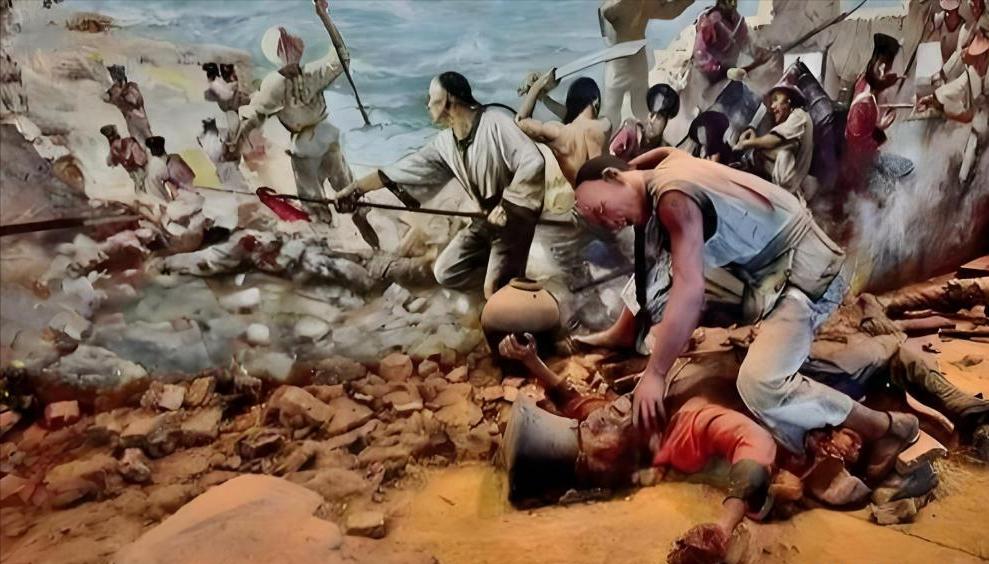

日本敢叫板中国的根本原因找到了:141年前因两国而暴露致命缺点 1884 年冬天的朝鲜汉城,一场持续三天的 “甲申政变” 成为撬动近代中日关系的关键支点。当时日本支持的 “开化党” 短暂控制朝鲜王宫,清军迅速出兵平叛,看似中国取得军事胜利,却在后续 1885 年《天津会议专条》中被迫承认日本对朝鲜的出兵权,为十年后的甲午战争埋下隐患。 这场 141 年前的博弈,看似是外交折冲,实则暴露了两国最致命的差距,也成为日本敢于持续叫板中国的根本缘由。 彼时的中国正沉浸在洋务运动的 “中兴” 幻象中,曾国藩、李鸿章等人打造的北洋舰队号称 “亚洲第一”,1890 年时舰艇总吨位达 69843 吨,远超日本的 17000 多吨。但这场改革始终局限于 “师夷长技以制夷”,从未触及政治体制的核心。 慈禧太后为筹备六十大寿,公然挪用 737 万两海军经费修建颐和园,导致北洋舰队自 1888 年起停止添置新舰,弹药储备日渐匮乏。 当日本为争夺朝鲜电信权,不惜投入 30 万日圆建设仅能年收 5000 日圆的海底电缆时,清政府却在朝鲜问题上被动应对,驻朝官员甚至要等到日本动作落地才向李鸿章汇报。这种 “只改器物、不改制度” 的改革,如同给腐朽的躯体穿上铠甲,看似强悍实则不堪一击。 而日本的明治维新走了一条完全不同的道路。1868 年明治天皇在《御笔信》中定下 “开拓万里波涛” 的扩张目标,将侵略中国、朝鲜的 “大陆政策” 写入国家战略。 他们不仅引进西方军工技术,更在政治、教育、军事全方位改革:实行君主立宪、推行义务教育、将 60% 国家财政投入军备,连天皇都带头节衣缩食每年捐出 30 万宫廷经费造船。 甲申政变时,日本虽军事上不及清军,但通过精密谍报网络已掌握朝鲜地形、清军部署等关键信息,政变后又迅速通过外交谈判扳回局面。 这种 “制度先行、战略清晰” 的改革,让日本在短短二十年内完成了从封建小国到军国主义强国的蜕变,敢于对体量远超自己的中国主动发难。 更致命的差距在于两国对机遇的把握与危机的认知。 清政府始终将日本视为 “蕞尔小邦”,在朝鲜问题上秉持 “宗主国体面” 而非战略眼光,面对日本争夺电信权、驻军权的步步紧逼,李鸿章采取 “苟安妥协” 方针,签订《天津会议专条》时轻易放弃了独家出兵权。 而日本每一步行动都服务于长远战略,甲申政变后即便国内舆论叫嚣开战,伊藤博文等决策者仍能理性判断实力差距,选择 “先外交夺权、再军备赶超” 的策略。 到甲午战前,日本海军总吨位已反超清军达到 72000 吨,还绘制了包含渤海沿线水井、树林的详细军用地图,而清军对日军的了解仍停留在模糊认知中。 141 年前的这场暗中较量,早已揭示了日本敢叫板中国的核心逻辑:当一个国家坚定推进全面改革、清晰规划扩张战略,而另一个国家固守旧制、战略模糊时,体量上的优势便难以转化为实际竞争力。 历史的教训警示我们,真正的强大从来不是器物的堆砌,而是制度的革新、战略的清醒与执行力的坚定,这也是中日两国在近代命运分野的根本所在。