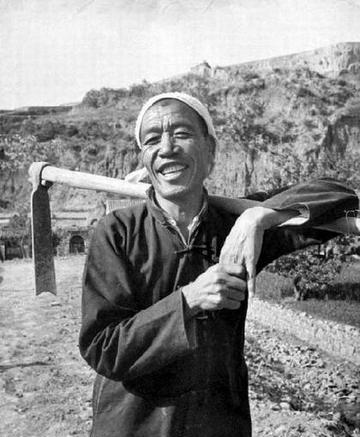

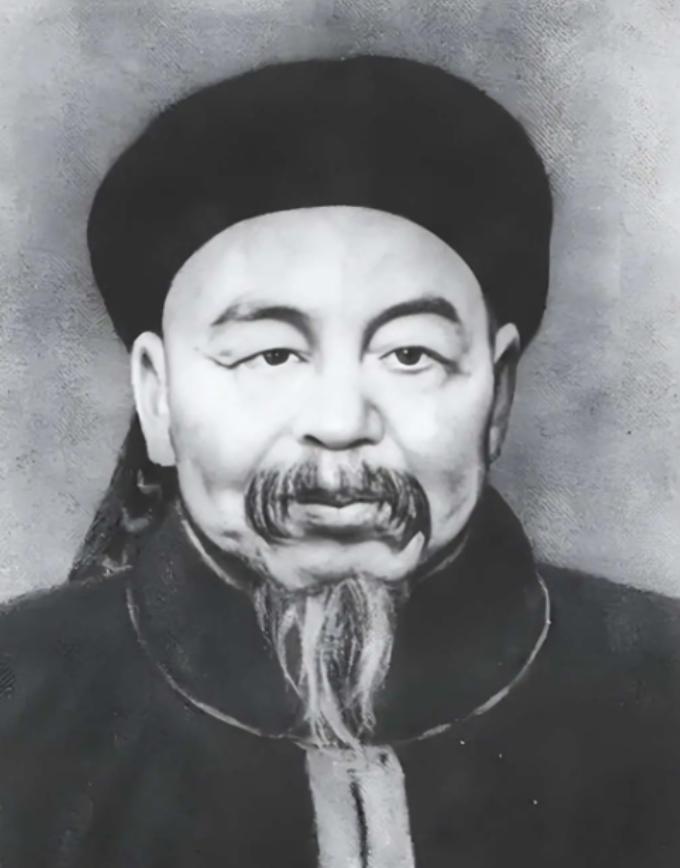

1965年,陈永贵的第一任妻子李虎妞去世后,经人介绍,昔阳县大寨村妇女宋玉林成为了陈永贵的第二任妻子,从1966年成亲到1986年陈永贵病逝,两人在一起生活长达20年之久。 陈永贵1914年出生在山西昔阳大寨村,那里山多地少,农民日子过得紧巴巴。他父亲早逝,母亲拉扯几个孩子,他从小就下地干活,学会怎么省水省土。1948年加入中国共产党,几年后当上村支部书记。他领着村民修水渠、建梯田,把荒坡变良田,大寨产量慢慢提上去,到六十年代成了全国农业典型。他不光指挥,还自己上手干,村里人跟着他一步步摆脱穷日子。他的经历显示出基层干部怎么通过实干改变乡村面貌。 宋玉林1927年出生在大寨村,家里穷,她早早分担家务。十几岁学缝纫和种地,抗日时期帮前方做衣服。十八岁起管村妇女工作,带姐妹开荒种田。她不爱多话,但总冲在前,别人歇了她还干。经历一次短暂婚姻后,她独自带儿子,继续早出晚归劳作。手磨出茧,肩有担子痕,但她脚步稳。她的事迹反映出农村妇女在集体时代怎么支撑家庭和村务。 1965年陈永贵第一任妻子李虎妞去世,一年后通过组织介绍,他和宋玉林结婚。她比他小13岁,带过来一个儿子,他们又生了小儿子陈明亮。一家子血缘不同,但凑在一起过日子。婚后陈永贵工作忙,她留村里管家务和托儿所,不跟丈夫进城。她觉得离不开土地和孩子,每天步行上班,照顾前后子女一视同仁。这种安排体现出他们对责任的朴实分工。 陈永贵1975年当上国务院副总理,村里庆祝,但他妻子宋玉林没沾光。她拒绝特殊待遇,宁愿走路也不麻烦别人。村人有难她帮忙,谁家孩子病了她端药,谁家屋漏了她修补。她的举动赢得村民尊重。即使丈夫职位高,她从不提要求,继续操持托儿所。孩子们围着她,她分饭哄睡,一天忙不停。这段时期显示出她怎么保持低调,在丈夫光环下过普通日子。 小儿子出生后,宋玉林独自拉扯。陈永贵在外,她在家打点一切,从喂奶到教养,没一句怨言。她觉得这些是分内事,不值一提。丈夫前妻子女她也照顾周到,一家子融洽过日子。她的坚持让家庭稳固,即使外部变化大。这反映出农村妇女在家庭角色里的韧性,怎么平衡个人和集体需求。 1980年陈永贵因健康问题辞职,他们才一起去北京。她适应新环境,继续种菜打扫,保持旧习惯。乡亲来访她招待,邻居有事她搭手。从不觉得自己特殊,日子过得像从前。陈永贵健康恶化,她守着照顾,端水喂药,家务全包。直到1986年他去世,她按遗愿带骨灰回大寨安葬。这段晚年生活突出她对伴侣的陪伴,怎么在城市里延续农村作风。 陈永贵去世后,宋玉林谢绝组织照顾,回大寨住。她在院里种菜养鸡,过简单日子。不愿别人叫她特殊,也拒绝把旧屋改纪念馆。她说记忆在心里,不需外物。儿子陈明亮靠自己努力,从学徒做到企业骨干,常说母亲教他踏实做人。她不夸父亲事迹,只叮嘱子女诚实。这显示出她晚年怎么回归本真,影响后代价值观。 宋玉林的儿子陈明亮起步低,但他一步步升职,靠勤奋站稳脚跟。母亲的教育让他明白脚踏实地重要。她从不借助父亲名头帮他,一切凭本事。这段母子关系体现出家庭传承怎么避开特权,注重个人奋斗。在大寨村,她成了村民眼中的普通长辈,但她的经历影响深远。 陈永贵生前强调实干,他从农民到高位,再回平民,经历起伏。他的事迹提醒人们基层工作怎么根植实际。大寨模式虽有争议,但他的贡献在农业史上留痕。宋玉林作为伴侣,支撑他后半生,婚姻20年见证了从村到城的转变。他们的故事接地气,显示出普通人怎么应对时代变迁。 宋玉林在北京生活时,保持农村习惯,种菜招待客人,不改本色。陈永贵病重,她几乎不离,操持一切。去世后她回村,拒绝优待,选择自食其力。这反映出她性格独立,怎么在失去伴侣后继续前行。村民忆起她,总说她像播种人,悄然劳作让土地生机。 陈永贵的子女分布不同,陈明善是宋玉林前夫的儿子,但一家融洽。陈明亮后来进跨国公司,证明教育影响大。宋玉林不谈过去荣耀,只教孩子诚恳。这段家庭动态显示出重组家庭怎么和谐,靠实际行动维系。 大寨村在陈永贵时代变样,水渠梯田改善生产。他妻子宋玉林参与妇女工作,帮村里推进事务。他们的婚姻不是浪漫型,而是基于责任。20年里,她从村妇到总理夫人,再回村妇,角色转变自然。这故事有内涵,讲出个人在集体中的位置。 宋玉林晚年谢绝采访,过平静日子。2018年春她去世,享年92岁。村民说她默默耕耘,让一方土地有希望。她的寿命长,经历完整,跨越多个时代。这段结局突出她怎么低调结束一生,留给后人思考。