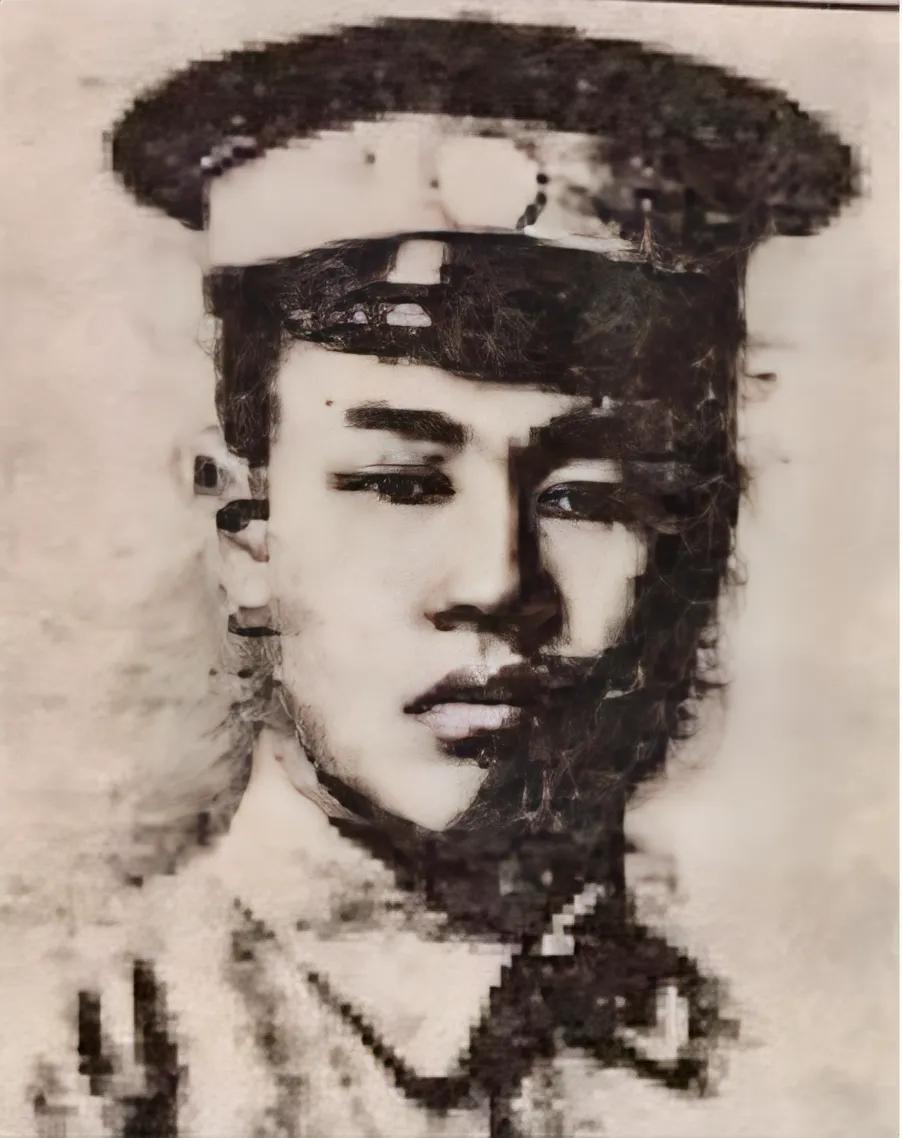

1951年,叶亚华在澳门街头要饭无果,无奈在牌子上写道:“我是抗日名将王铭章的遗孀!”结果引起轰动,这是怎么回事?她的结局又如何呢? 行人驻足,记者围上来,镜头对准她和身旁啃着硬面包的孩子。照片登上了《华侨日报》,也被送到台湾政要案头。对岸有人拍案说出党国的耻辱这几个字,下令立刻接这一对母子赴台。 这一刻仿佛是命运的转折,可如果把时间倒回去,叶亚华其实早就和时代结下了难解的纠葛。 她原本是四川大学里气质出众的女学生,嫁的是军校出身、在混乱年代一路打上师长的川军将领王铭章。外人眼里,这位新都人家底殷实,前程光明,实则心中压着两块石头︰一块是川军多年内战留下的骂名,一块是对日寇入侵的愤懑。 川军被人讥成叫花子部队,士兵肩上扛着土枪,嘴里叼着烟枪,连棉衣和手榴弹都常被克扣。阎锡山当面羞辱他们,他一怒之下带人闯开军需库,把该发的装备统统领走。那一刻起,他明白内战的账迟早要用对外作战来清。 台儿庄会战前,滕县保卫战成了他的赎罪之地。两万川军挡在数倍于己且装备精良的日军面前,他在城头写下城存与存,城亡与亡,也在家中留下遗嘱︰一旦战死,抚恤金除生活费外,全数用来办学。 1938年3月,他在城内巷战中身中数弹牺牲,为台儿庄大捷赢得时间,换来民族光荣四个字和追授的陆军上将军衔。牌匾挂上墙的一刻,叶亚华抱着孩子站在人群里,泪水和骄傲一起涌上来。 之后她做出了那个改变命运的选择︰没有拿着一万多两抚恤金远走高飞,而是按丈夫遗愿创办铭章中学,自任校长。她从将军夫人变成戴着眼镜的女校长,每天站在工地和教室之间奔波,心里认定,只要学校在,丈夫的名字就不至于被遗忘。 可时代翻页时,并不会先知会谁。镇反浪潮席卷而来,她的身份在纸面上被改写成反动军阀家属、地主女儿、臭知识分子。这些标签叠在一起,足以把一个人推到悬崖边。王铭章的原配在惊惶中病死,她为了保住唯一的儿子,只能含泪舍下学校和家产,连夜出逃。 从成都到南方,一路是盘查、抢掠和饥饿。金镯子、翡翠耳环换成几张车票和几包干粮,母子在风雨中穿行,最危险的时候差点被人抢走孩子。穿过层层关卡抵达澳门时,这个昔日受人敬仰的将军之家,只剩破棉袄和最后半块银元。 她本想凭自己本事在澳门谋一份教书糊口的工作。四川大学文凭、办学经验,本该是最好的通行证,可在一个对身份证件远比对能力更敏感的社会里,这些都失了效。没有合法证明,没有人敢聘用她。 积蓄耗尽,孩子饿得站不起来时,她只好跪上街头。乞讨几日,碗里收获的零星铜板远不足以支撑一个家。她不得不做出那个被很多人误解,也拯救了她和孩子的决定︰把丈夫的名字写在木板上。 那并非炫耀,而是最后的呼救。木板一挂,她不再只是无名乞丐,而是一个牵扯着抗战记忆的符号。消息通过报纸传开,唤醒了许多人对王铭章的记忆,也敲打了那些曾经在他牺牲后挥毫题词的掌权者。 被接往台湾之后,她重新站回讲台,当起外语教师,用教书养大孩子。表面是平静的异乡生活,夜深时,她心里始终绕不过一重关︰丈夫用命换来的那块土地,自己竟只能隔海相望。 岁月在这种撕裂中走过半个世纪。孩子长大后终身未娶,选择在寺庙清灯下度过余生,像是在用另一种方式替父亲守口如瓶。 等到两岸气氛缓和,叶亚华已是九十岁高龄。她搀着出家的儿子,再次踏上四川的土地,来到当年亲手创办的铭章中学校门前,看见校园里书声依旧,丈夫的铜像和骑马塑像静静伫立。 地方已为她在桂湖公园旁安排了晚年住处。之后的日子里,她常坐在阳台,朝着那尊铜像的方向发呆。人们请她在纪念仪式上讲话,她只是伸手抚过冰冷的基座,对年轻人说︰将军用命换来的太平,你们要珍惜。 2011年深秋,她安然离世,墓碑朝向滕县。王铭章用生命守住一座城,她用一生扛着这段记忆流离再归。等到风浪都退去,人们才看清,一个时代怎样对待英雄的家人,其实也是在照出自己。