和搭档王伟莹一起凭借那记熟悉的“水花消失术”,最终以2369.8分助广东队卫冕冠军分拿下金牌,这枚金牌也象征着她状态的回归。

按理说,这应该是一个值得庆祝的时刻,但她站上领奖台不到一天,网络上却充满了攻击,三大恶心的情况也应运而生...

金牌背后的疼痛

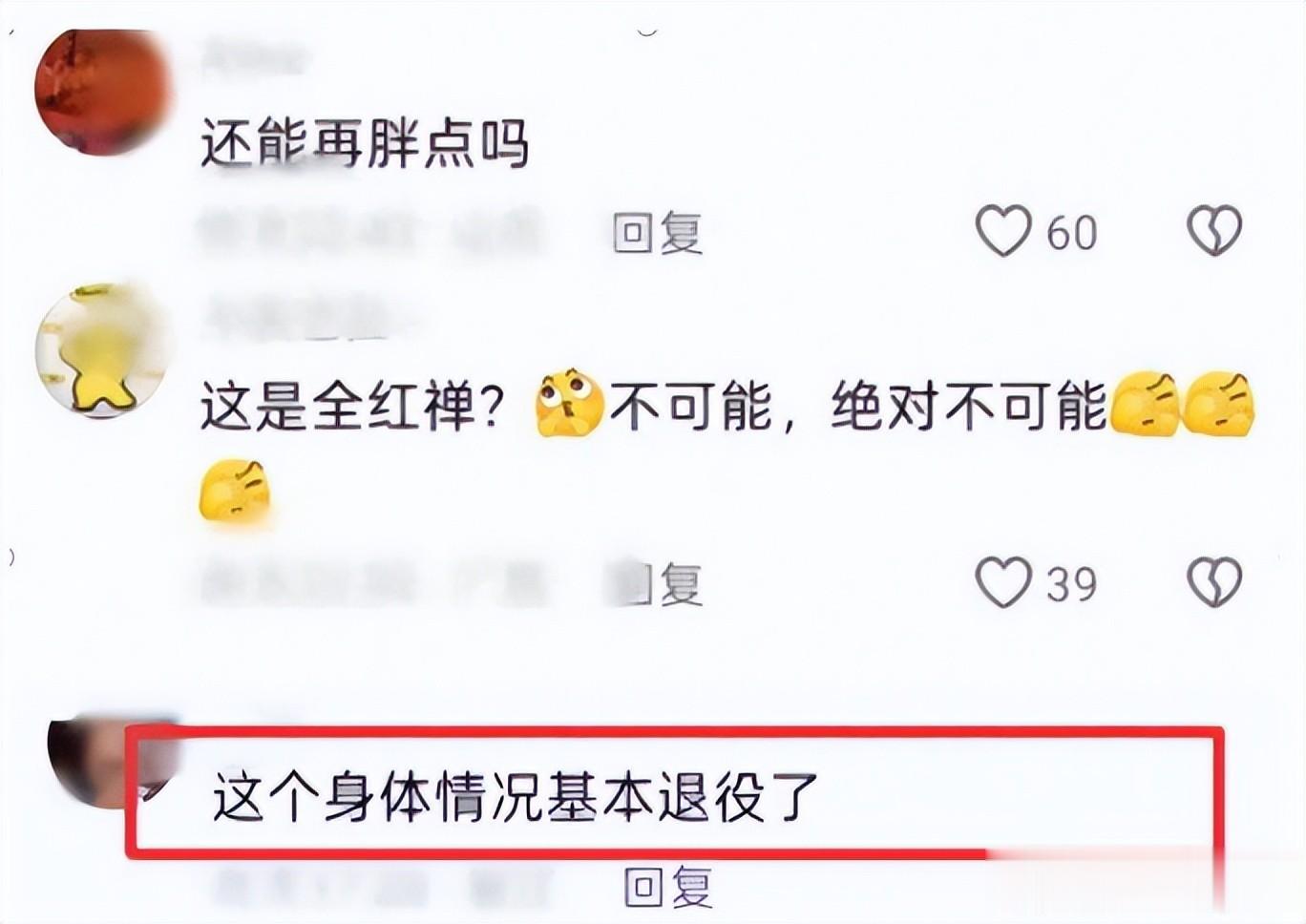

金牌背后的疼痛不少人开始对她的外形指指点点,说她“胖了”“变样了”,这些话看似轻巧,却足以让一个正在成长的女孩受到深深的伤害。

很少有人想到,她才18岁,身体还在发育,身高、体重的变化根本不是她能完全控制的,跳水项目对体重和平衡的要求极高,而青春期的身体变化,正是她现在最难对付的对手。

为了保持状态,她的饮食几乎到了极限控制的地步,每一顿饭、每一克食物都要严格计算,吃多了怕重,吃少了又没力气。

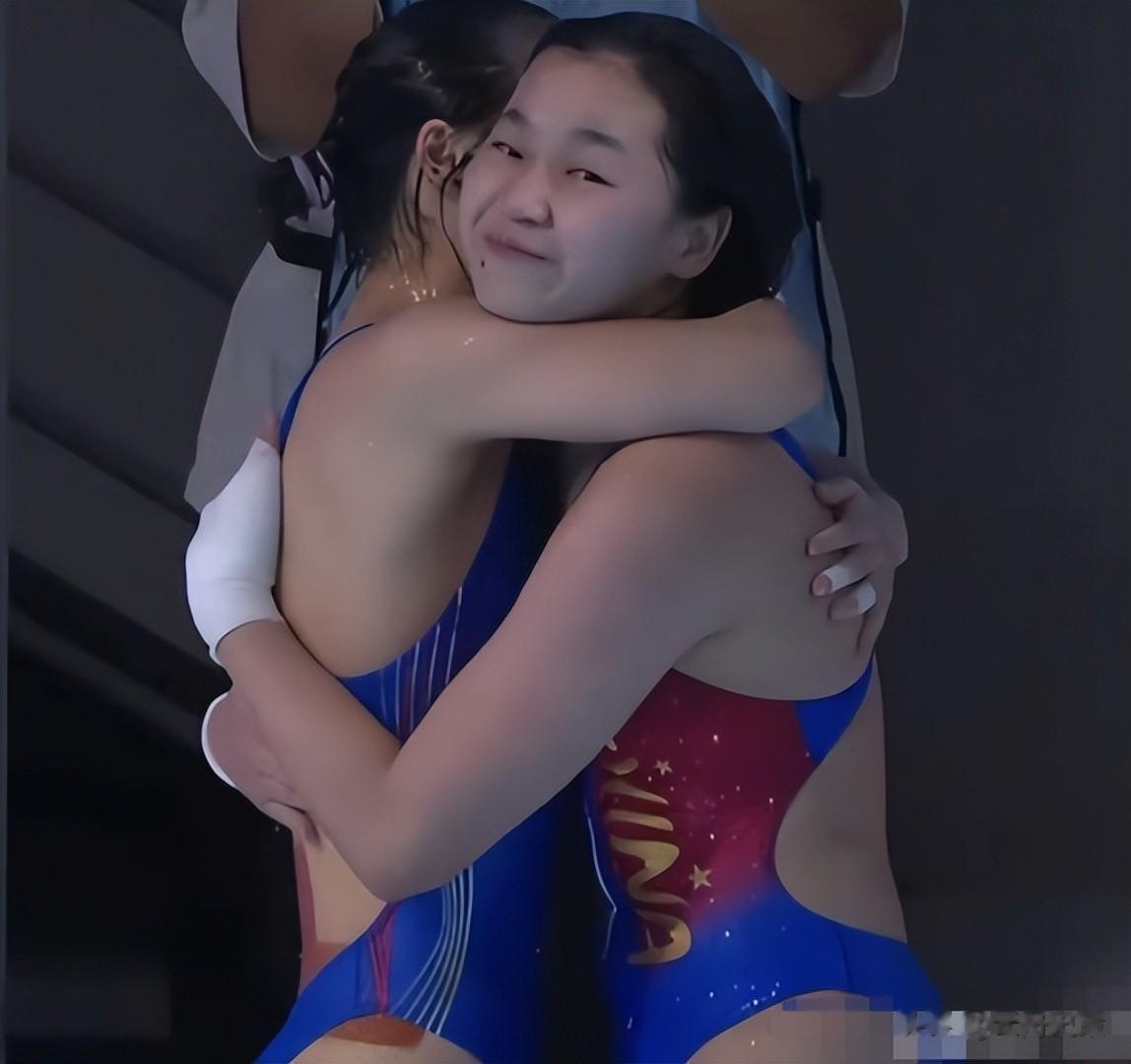

这样的训练生活,让她几乎没有“正常人”的饮食自由,别人看到她领奖时的笑容,却不知道她每天要在饥饿、疼痛和压力之间来回挣扎。

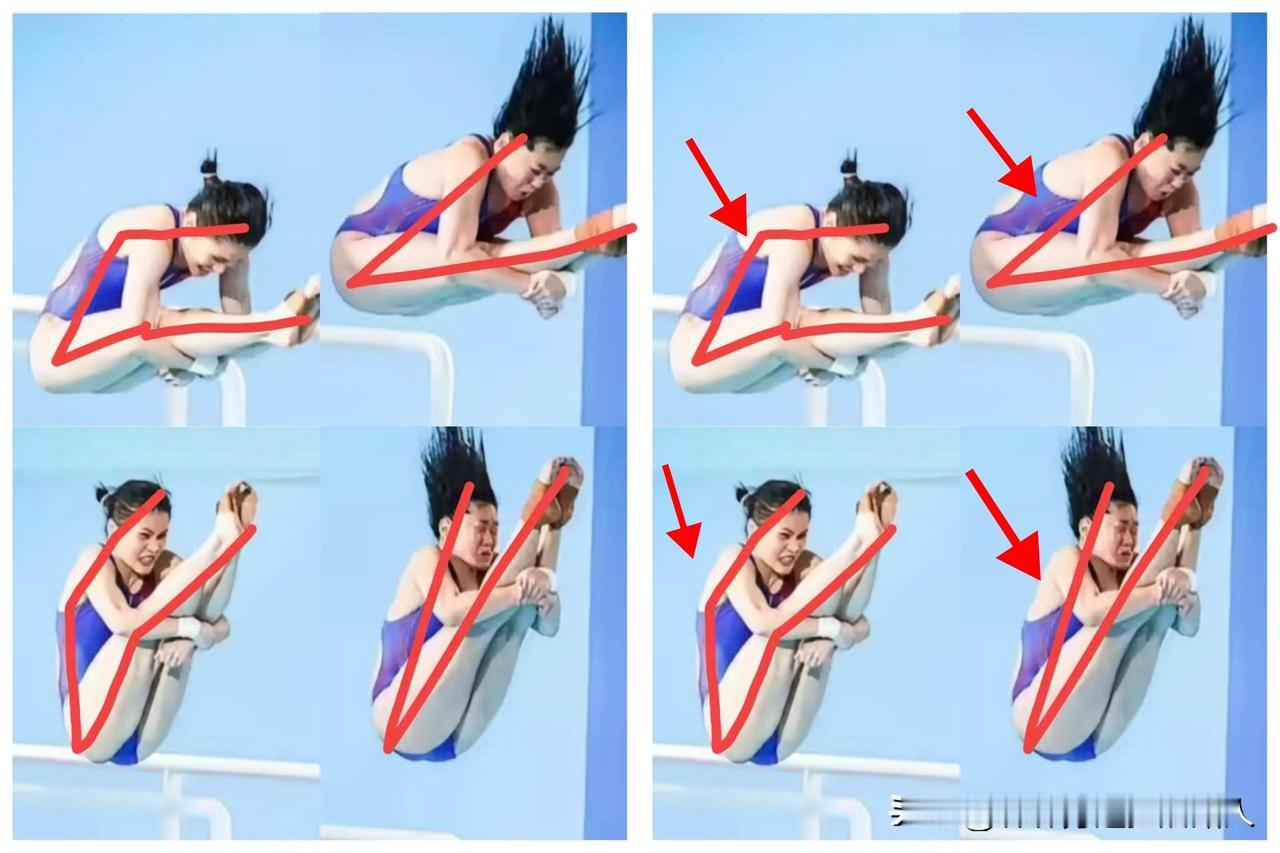

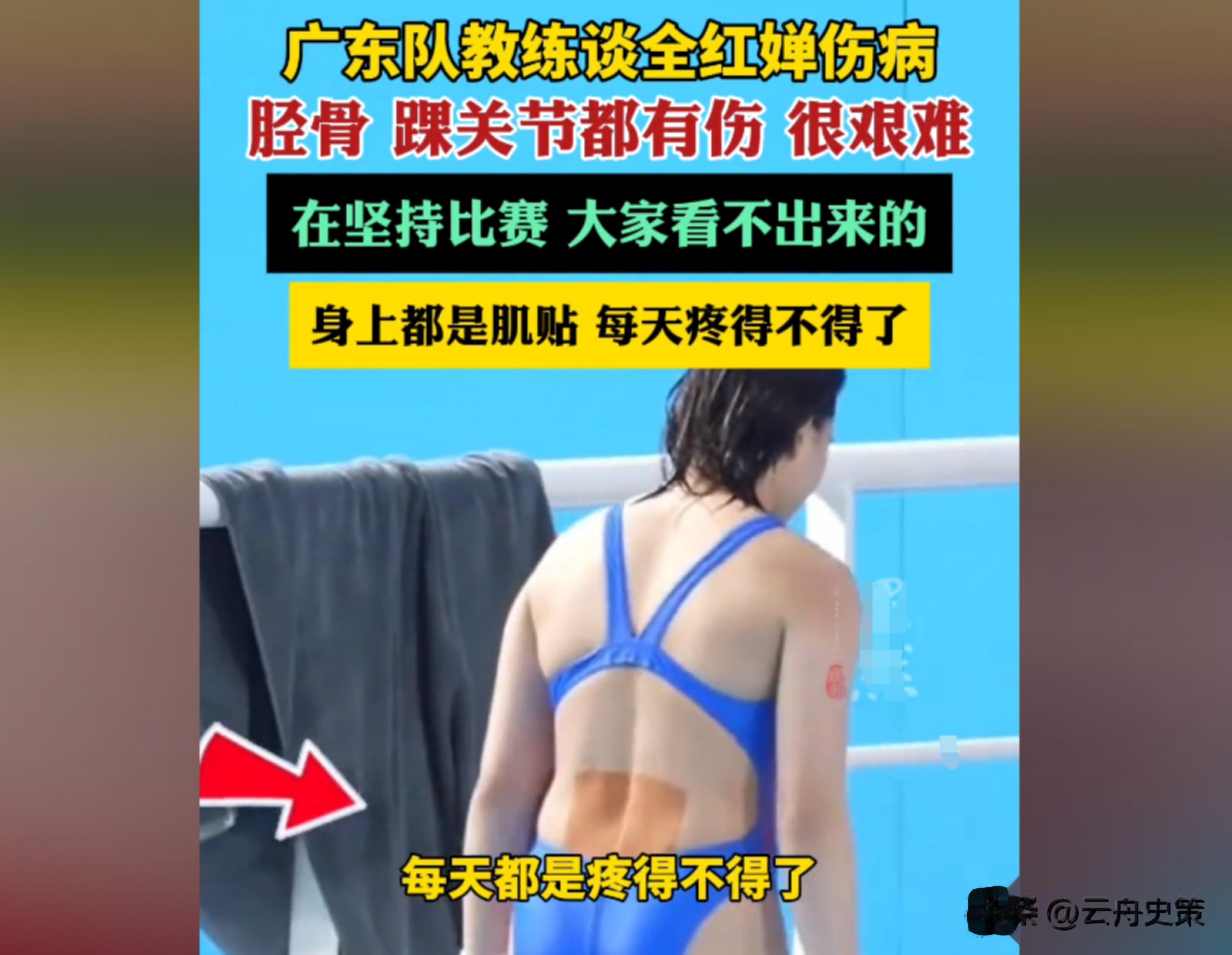

更让人心疼的是,她的身体并没有完全康复,教练何威仪透露,全红婵的胫骨和踝关节都有旧伤,每天训练前都要冰敷,缓解疼痛后才能开始。

那些贴在身上的肌贴,不是装饰,而是她身体的“警报”,跳台上那几秒完美的动作,其实是她强忍疼痛完成的。

每一次入水无声的背后,都是咬牙撑下来的结果,教练曾感叹:“她现在的处境很难、真的很难。” 这句话并不是客套,而是实情。

她需要面对的不只是训练的强度和身体的疼痛,还有外界对她外貌的评判,一个十几岁的女孩,本该被保护,却要一边和伤病作斗争,一边被舆论审视。

网络的刀,比疼痛更狠比赛后,她在社交平台发了一句“又一个四年,我们真棒!”,只是简单的自我鼓励,结果有人开始骂她“自大”。

他们似乎忘了,她还只是个十几岁的女孩,不是要时时刻刻迎合别人期待的“完美偶像”,运动员表达开心是正常的,可有些人偏要用放大镜去挑刺。

更让人无语的是,她这次只参加双人项目,没有报单人赛,就有人开始造谣,说她“怕输”“不敢面对陈芋汐”。

这些人根本不去了解真实原因,只看表面就下结论,今年上半年,她在2025世界泳联跳水世界杯总决赛中不敌陈芋汐拿了亚军,就有人说她“状态下滑”。

后来,2025全国跳水冠军赛暨世锦赛选拔赛举行,全红婵又退出了比赛,这又成了不少人的把柄。

他们不关心全红婵为什么退赛,只想抓住点口舌之快,殊不知全红婵已经有伤在身,退赛实在是无奈之举。

今年9月,当全红婵进入暨南大学报道后,长久未出现在公众场合的她又成了黑粉的打击对象。

他们攻击全红婵的样貌变样,整个人身体变胖,说她像伍佰等等,甚至她这次的金牌,也被一些人说成“主场优势”“评分黑幕”。

因为她和王伟莹在第二跳时有点小误差,得分仍然领先,就被拿来说事,可裁判的打分是公开透明的。

每个项目都有技术评审和同步裁判,他们凭专业标准评判,哪有网友说的那么夸张,那些所谓的“质疑”,只是为了制造争议和流量。

这些网络言论,比身体的伤更让人难受,训练的痛可以靠恢复解决,可舆论的攻击,会在心里留下印记。

对她来说,动不动就被骂、被怀疑、被放大,每一句话都成了考题,这样的压力,比每天从十米高台跳下还要沉重。

全红婵不是机器,她也会受伤、会情绪低落,她为国家拿下荣誉,却还要面对无休止的恶意,这才是真正让人心寒的地方。

那些在网上发言的人,也许只觉得自己在“评论”,可他们忘了,屏幕那头是个活生生的孩子。

走出阴影,对抗自己的路除了身体和舆论,她现在还在和自己较劲,她最强的对手,不是别人,而是那个在东京奥运会上“一跳封神”的自己。

当年那一跳,让全红婵一夜成名,也让她被贴上了“天才”的标签,可天才两个字,其实是枷锁。

观众只记得她完美入水的瞬间,却忽略了背后的训练、疼痛、伤病,她一旦没拿第一,就会被说“江郎才尽”“不行了”。

这种压力,比比赛还累。她要背的不只是成绩,还有别人对“完美”的期待,这次没参加单人项目,其实是团队的决定。

她的教练陈若琳和团队都清楚,她的伤还没完全恢复,继续硬撑只会把问题拖大,跳水运动员靠身体吃饭,一旦伤势加重,可能会影响整个职业生涯。

与其为了眼前的一块金牌拼到报废,不如留力为未来的大赛,这不是退缩,而是成熟的判断。

过去的全红婵,只要没做到最好就会自责,现在的她,开始学会取舍,她不再一味追求“必须赢”,而是学着保护自己。

参考资料

参考资料