民国的冬天,没有现代暖气,没有羽绒服,只有北风、雪和严酷的生存现实。对穷人来说,寒冷不是季节,而是一种随时可能夺命的存在。在北方的城市与乡村,冰封的河面、结霜的井口、漏风的棚屋——这些都是寒冬的真实写照。

每年的十月底,北方的风开始刺骨。富人家的屋子密不透风,炭火旺得人脸通红;而穷人家,墙缝里钻进风,屋顶还常常漏雪,夜晚的寒意刺得骨头生疼。

穷人们早早地开始“备战冬天”。破旧的棉衣洗不起,只能把旧报纸、麻袋和稻草塞进去;鞋破了,用布条缠住脚底,再垫几层稻草。孩子冻得手脚发红,母亲只能用热水泡一泡,再裹回袖口。

夜里,屋子里点着昏黄的油灯,窗户糊着薄纸。风一吹,烛火摇曳,人蜷缩在角落里,抱着砖头取暖。这是穷人最日常的生存方式:能活着,就已经算幸运。

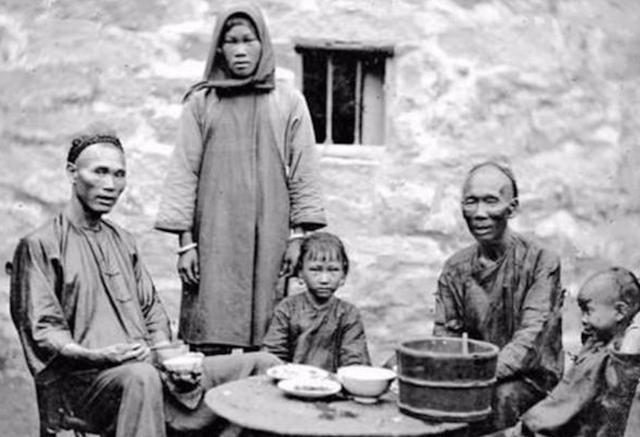

二、一碗粥的温度,能抵御一整夜的寒腊月天,街头巷尾的善堂、寺庙会搭起粥棚。天还没亮,巷口就排起长龙,人们裹着破棉袄、戴着裂口帽子,手里拿着旧碗,呼出的白气在空气中凝结成雾。

那碗粥是什么?是生命,是希望,是温暖的象征。粥是善人捐的,火是寺庙的香火,碗是大家凑来的。很多穷人一天唯一的热食就在这里完成。

老北京的一位老人回忆:“冬天最冷的那几年,街角的粥棚,是我们全家唯一能热乎的地方。喝一口,就觉得心里暖和,像冬天里冒出了一丝太阳。”

粥不仅填饱了肚子,也撑住了脆弱的意志。那一碗热粥,常常能救一条命,也温暖了无数家庭的冬夜。

三、邻里互助:人情的火,比炭火更温暖民国的穷人没有国家福利,但有浓厚的人情。街坊邻里互相帮衬,炭火灭了有人送炭,孩子衣物破了有人补衣。商号、教会、寺庙、善堂,各种施舍和捐赠构成了民间“社会保障网”。

商号在年末施舍棉衣,寺庙分发热粥,教会派面包、热汤,街坊之间互帮互助,这些微小的善举,成了穷人抵御严寒的依靠。

老工人常说:“穷归穷,可那时候,人帮人,心是热的。”这句话真实地刻画了民国寒冬里最温暖的力量:人心。

四、坚韧与智慧:冻不死的,是意志穷人没有退路,冬天来了,就咬牙熬过。男人清晨去码头搬运木材、煤炭,女人在家纺线、补衣、烧稻草,孩子则帮忙捡柴火、看人施粥。屋漏风寒的夜晚,他们蜷缩在炭火旁、砖头旁,抱着彼此取暖。

流浪者在天桥下打地铺,脚下垫着麻袋,有时冻得起不来,旁人也只能叹息:“又走了一个。”但更多的人顽强地活着,靠一口气、靠热粥、靠邻里间的人情支撑过漫长的寒冬。

腊月过后,春风吹来,雪化为泥,孩子们赤脚奔跑,院子里晾着洗净的棉被,人们终于露出笑容,因为他们又活过了一年。

五、社会温度:粥棚与善行的故事民国时期,城市的善堂和寺庙是穷人最坚实的依靠。每天清晨,志愿者挑着大锅,冒着寒风熬粥,分发给需要的人。商号的老板在街头偷偷放几袋炭火、米面;邻里互相赠送破衣,互借炭火和木柴。

这些微小的温暖,不仅救命,也延续了人性的善良。没有电暖气、没有政府补贴,这份温暖比任何取暖器都有效。它像火一样,在寒冬里燃烧,照亮底层百姓的生活。

六、结语:最冷的冬天,最暖的人心如今,我们在暖气屋里喝咖啡、看窗外雪景,很难想象当年穷人如何与寒冬搏斗。没有棉衣,没有暖气,也没有政策保护,他们却依靠砖火、热粥、邻里互助和坚韧的意志活了下来。

那碗粥、一团火、一声“来我家烤会儿火”,是民国穷人最真实的冬天,也是最朴素的人间温暖。

北风再冷,也吹不灭他们顽强的生命;雪再厚,也压不垮他们的意志。

在最寒冷的年代,最温暖的,从来不是火,而是人心。

如果你家里还有老人讲过那个年代的故事,欢迎在评论区分享,让更多人知道,寒冬里也有人心的温度。

评论列表