读《水浒传》时,我们常听说北宋有“八十万禁军”,连林冲这样的好汉也是禁军教头,听起来这支军队应该所向披靡。然而,到了1126年,金兵挥师南下,一路势如破竹,直捣汴京,酿成“靖康之耻”,徽、钦二帝被俘,那支传说中的“八十万禁军”却仿佛人间蒸发。

所谓的“八十万”本身就有水分,即便曾经存在过这样规模的军队,也早已被北宋朝廷自己“折腾”得失去了战斗力。最终,他们或散落各地,或战死沙场,或临阵脱逃,根本没能形成有效的抵抗力量来阻挡金军。

首先要明确,“八十万禁军”并非一成不变的实数,也非人人皆能上阵。北宋立国之初,禁军确实是精锐之师。赵匡胤正是依靠禁军发动“陈桥兵变”而黄袍加身,当时禁军总数约二十余万,皆选自各地精壮,战斗力极强。

然而到了北宋末年,尤其是宋徽宗时期,“八十万禁军”更多只是纸面上的数字。原因何在?朝廷与军队系统中的腐败盛行,军官普遍“吃空饷”——名册上列着一百个兵,实际在营可能只有一半,另一半的军饷尽入军官私囊。更有甚者,为凑足人数,地方将流民、地痞、老弱也拉入禁军充数。这些人连兵器都握不牢,遑论与金兵铁骑对抗。

据史料记载,宋徽宗时期,汴京禁军名义上有十余万,实则能战者不足一万。即便全国禁军总数勉强达到四五十万,扣除空额、老弱病残,真正可投入战场的,恐怕连十万都不到,与“八十万”之数相去甚远。

北宋有一大痼疾:因惧将领拥兵自重(赵匡胤便是凭军权上位),朝廷有意将禁军分散驻扎,避免集中于一地。这一策略在金兵南下时酿成恶果,禁军无法迅速集结形成合力。

他们主要分散在以下三处:

边防线被“消耗”

北宋长期在北部防御辽国(辽亡后转为防金),西部应对西夏,因此大量禁军驻守于太原、中山等边境重镇。然而这些部队平日应对小规模冲突尚可,一旦遭遇金军主力骑兵,便难以支撑。金军首次南下,太原守军苦战半年,最终粮尽援绝,全军覆没;其他边镇禁军或溃散或南逃,根本无力回援汴京。

内地“救火队”

北宋末年农民起义频繁,如方腊起义震动东南,宋江等人也在地方起事。朝廷屡次从禁军中抽调兵力镇压,连年征战导致兵员损耗严重。等到金兵南下,这些分散在地方的禁军被调回时,汴京已被合围。

京城禁军“混日子”

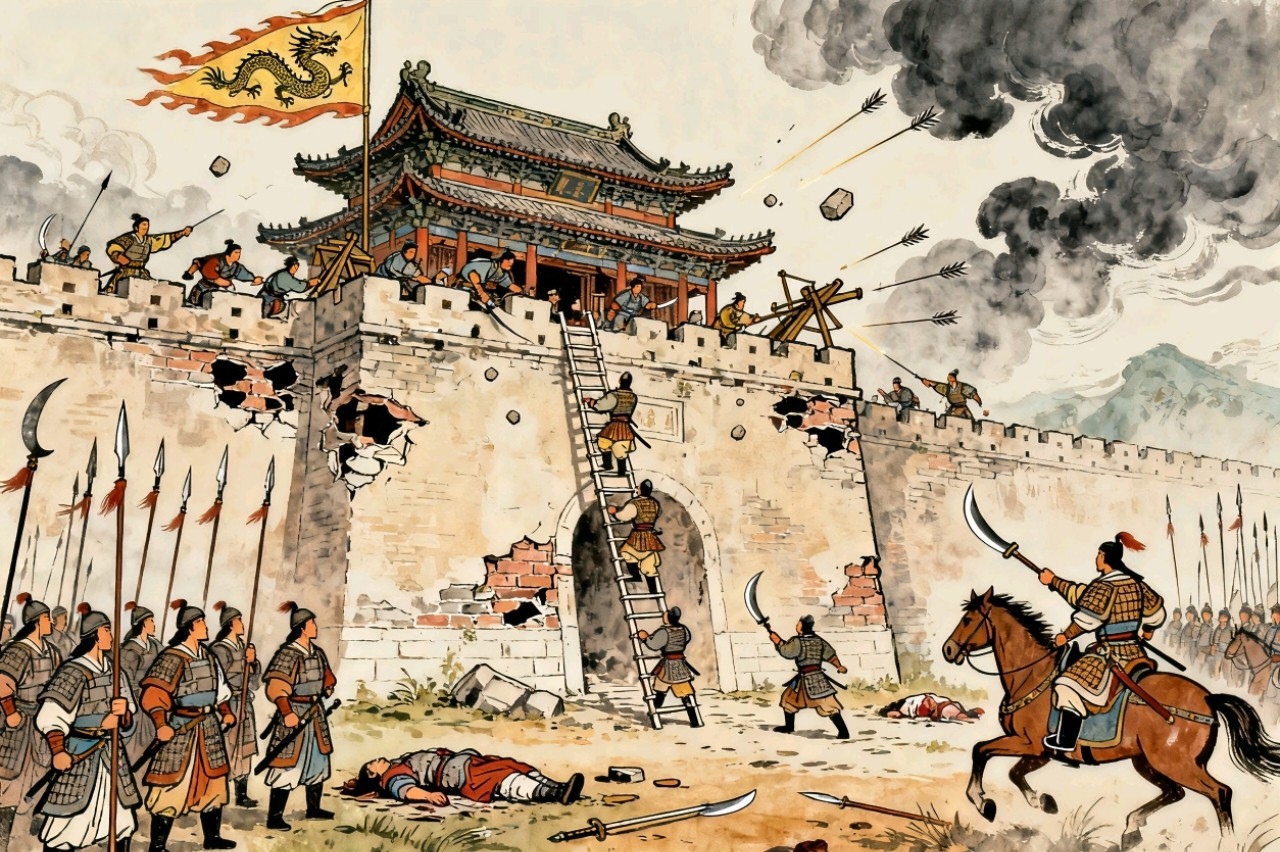

留守京师的禁军本应最为精锐,却沦为腐败最大的牺牲品。当时主持军务的高俅等权臣不抓训练,反驱使禁军充当劳役,为官员修建府邸、耕种庄园、搬运私货,甚至令士兵街头摆摊。长期如此,军士不习战阵,武器锈蚀,纪律涣散。待金兵兵临城下,宋徽宗仓促命禁军守城,这些士兵有的连城墙都难以攀爬,有的则直接溃逃,何谈御敌?

即便有小股禁军集结抗金,也往往因缺乏训练与指挥,迅速溃败,结局无非是战死、投降或逃亡。

例如金兵第一次南下(1126年初),仅数万金军便长驱直入。宋徽宗惊惶禅位,宋钦宗遣宦官梁方平率禁军驻守黄河渡口。不料梁方平毫无统兵能力,未待金军至,己先遁逃。禁军见主将逃跑,顿时大乱,有人溺毙黄河,有人被追杀,黄河天堑顷刻失守。

汴京保卫战中,城内禁军加上临时征募的百姓,总数不过数万。金军攻城时,禁军士兵惊慌至弓弩难张,甚至误伤己方。后金人假意议和,诱使宋军缴械,禁军彻底丧失反抗之力。待金军二次南下破城,残余禁军或遭屠戮,或被掳为奴,部分南逃者后来融入南宋“岳家军”“韩家军”等部队,但那已是后话。

金兵南下时,北宋的“八十万禁军”并非瞬间蒸发,而是早在常年累月的腐败、分散管理与制度僵化中,被掏空了战斗力。他们有的埋骨边关,有的消耗于内乱,有的困于京城杂役,有的溃于沙场,那看似庞大的数字,不过是一个一触即破的空壳。

军队的强大,绝不取决于纸面上的数量,而源于严明的纪律、扎实的训练与英明的指挥。若朝廷腐朽、制度失灵,纵有百万大军,亦难逃倾覆之命运——这或许是北宋禁军留给后世最深刻的教训。

评论列表