本科毕业三个多月了,研究生开学也有个把月了。

工作的同学已经在职场小有成就,读研的同学也在分享学术成果。

记得本科时大家拼命卷绩点,现在却发现绩点并没有在我们毕业后的生活中起到大作用,尤其是对直接就业的同学来说。

所以,大学里真正拉开差距的,从不是绩点,而是这三种差距。

01-认知的差异

走的每一步路都是由认知决定的。

大学有很高的自由度,让我们有多样的选择。

有同学觉得不听课老师也不会理,干脆就不学;有同学觉得成绩重要,拼命卷绩点;有同学会觉得课本脱离实践,上课也没用,直接去实习等等。

只要符合自己的大学四年目标,那每种选择就都无对错。

只想毕业,那考前突击,考试及格就行;想读研,就要认真听课,卷绩点;想就业,实习确实比理论课有效。

但如果对自己的大学目标认知不清,那再努力也不会觉得满意。

所以,上大学最好尽早全面搜集信息,认清每条路要努力的方向,提升自己的认知,少走冤枉路。

02-实践能力的差距

大学相比高中更侧重实践。

高中的时候只需要学好课本知识,考试能答对题目就万事大吉。但在大学,评价体系变得多元。

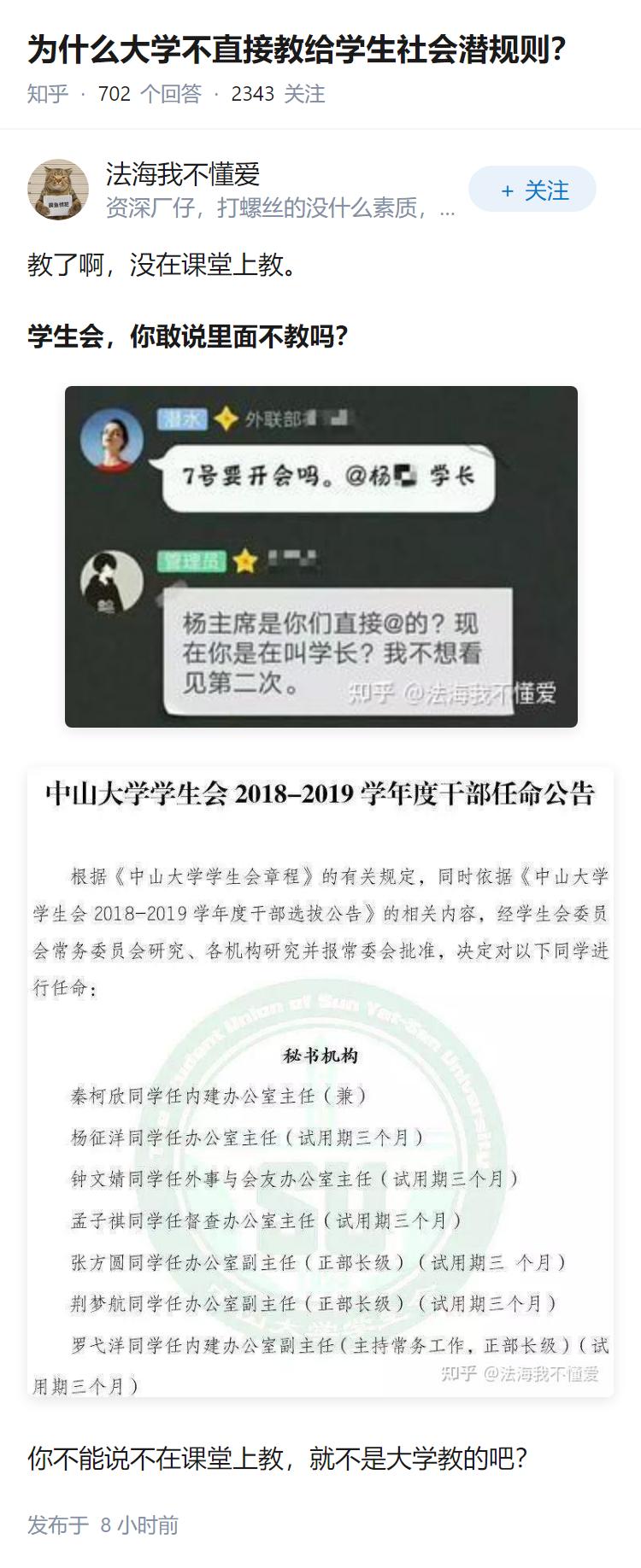

不仅要会考试,有高绩点,还要参加各种活动、竞赛、担任学生职务工作等等才能在综测中排名靠前。

这些都需要实践能力,要主动去合作、敢推销自己。如果再和高中一样只限于课本,那就只能混个毕业。

而且大三大四时找实习、找工作更考验实践能力。

有同学家里有关系,可以随便进对口的公司,但多数同学家里都没有铁关系,找实习、工作都要靠自己。

记得我找第一份实习,是在大二暑假,投简历就投了快一个月,当时期末周、考试、实习面试轮番拷打。

每天都很焦虑,希望能有个对口公司收留我,再经历反复面试、反复修改简历,被多个HR刷kpi后,终于找到对口的实习工作。

那时一个室友也想找暑假实习,被拒绝几次后就放弃了,说那些公司都不要没有经验的。

当时我也是第一次实习工作,但在校时我参加了记者社团,有写新闻稿的经历,那时也做自媒体,有小红书账号运营的经历。这些经历都让公司觉得我可以做好一个“实习生”。

也就是说,公司既使招实习生也想找有经验的,能直接上手工作的,减少培养的成本。

所以,在校期间最好做一些实践工作,像学生工作、专业作品集等等,都可以在找第一份实习时加分。

有了第一份实习经历,再找第二份第三份时就会轻松一些。

03-身体素质的差距

身体是革命的本钱。

大学生熬夜真的非常普遍,本科时我室友凌晨两三点睡,到了研究生,室友还是在凌晨才睡。

虽然这些都只是个人的生活习惯,没有对错。但最好还是有个健康规律的生活习惯。

尤其是在学业压力大的时候,有同学熬夜,第二天依旧精力满满,但有些同学就会影响到第二天的精神状态。

如果觉得自己需要早睡,就不要跟风熬夜。

最好每天都能运动一会儿,会觉得这一天很充实。

04-写在最后

大学四年转瞬即逝,即使读了研,留给“找自己”的时间也不多。

绩点在某些方面(保研/奖学金)确实重要,但永远不是大学的唯一。

找准自己的目标,才能弯道超车。共勉。