借着天光散步,夏天傍晚七点还能实现,冬天刚过五点就得打开室内灯,这是生活里最直观的感受。其实这不是太阳的作息变了,因为地球在公转时的一个小姿态,造就了昼夜长短的四季差异。

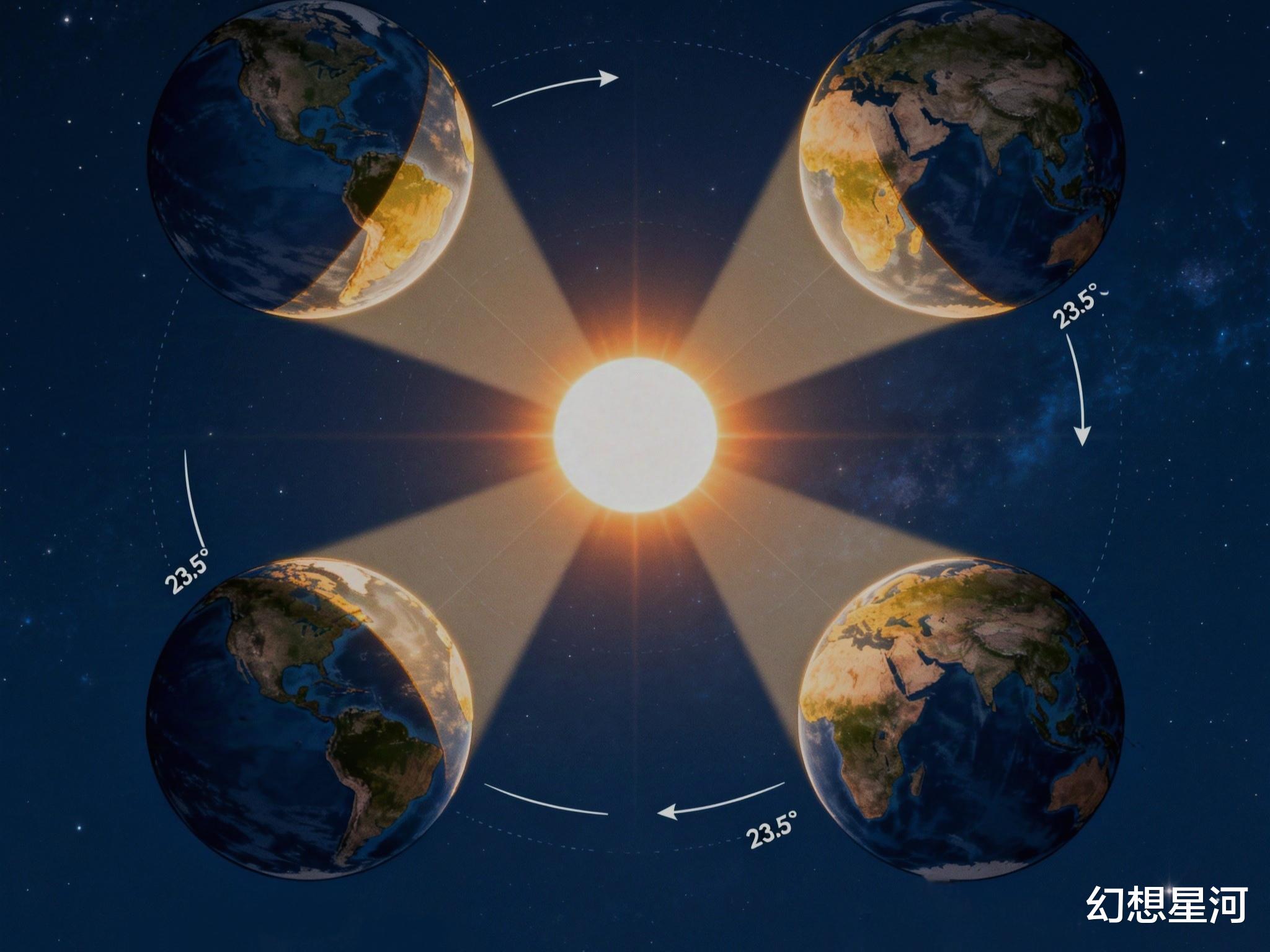

公转轨道平面,地球的自转轴并未垂直,地球绕太阳公转的轨道是一个椭圆。一个固定的倾斜:黄赤交角,是这个固定倾斜角度的专业名称,它不是地球刻意为之,却是影响四季和昼夜长短的关键。正是这个倾斜,让地球在公转过程中,不同地区接收到的太阳照射时间和角度不断变化,我们才会感受到白天时长的明显波动。

每年6月下旬前后,北半球会迎来夏至。这时候地球的位置刚好让北半球朝着太阳的方向倾斜,北回归线,太阳的直射点落在其上。太阳升起的方向偏向东北,比其他季节更早跃出地平线,落下的方向偏向西北,迟迟不肯沉入天际。它在天空中划过的轨迹变得漫长,白天的时间自然被拉长,黑夜则被压缩。北京夏至这天的白天能达到15小时左右,夜晚只有9小时。越往北走,这种差异越明显,24小时都是白天的极昼现象,在北极圈内甚至会出现,太阳始终挂在地平线上。

很多人会误以为夏天白天长是因为地球离太阳更近,其实这是误解。昼夜长短,与地球公转轨道的近日点和远日点没有直接关系,距离差异带来的太阳辐射变化,远不如倾斜角度的影响显著。真正决定白天长短的,是太阳照射到所在半球的时间,倾斜角度让北半球在夏至时获得了更长的日照时长。

到了12月下旬的冬至,情况完全反转。此时北半球背离太阳倾斜,南回归线,太阳的直射点移到了那里。东南方向,太阳从那里缓缓升起,在天空中划过的轨迹变得短促,下午早早地从西南方向落下。9小时左右,是北京冬至日的白天时长,比夏至整整短了6小时。北极圈内则会进入极夜,一整天都见不到太阳的踪影,只有无尽的黑夜。

赤道地区是个特例,全年几乎没有变化,赤道地区的昼夜长短每天都是12小时白天、12小时黑夜。因为赤道位于地球的中间位置,太阳全年的直射点都在赤道附近移动,倾斜角度带来的影响被降到最低。明显的春夏秋冬,赤道地区没有,只有雨季和旱季的交替,生活在那里的人,永远不用担心白天太短不够用,也不会有夏天那种漫长黄昏的体验。

我觉得,地球的这个23.5度倾斜特别。如果没有这个倾斜,全球各地的昼夜时长会终年不变,四季也不会如此分明。我们可能永远体会不到夏夜的晚风伴着落日余晖的惬意,也感受不到冬日里早早归家、围坐取暖的温馨。很多节奏感,是这种自然的变化带给生活的。

昼夜长短,人们的生活习惯其实也在跟着调整。户外活动的时间自然增多,因为夏天白天长,公园、操场里总能看到运动的身影,早早回家,大家在冬天白天短时更愿意,享受居家的舒适时光。人与自然相处的智慧,不就是这种顺应自然的生活节奏吗?