一首诗,一段历史,一个小故事

满庭诗境飘红叶,绕砌琴声滴暗泉。

门外晚晴秋色老,万条寒玉一溪烟。

雍陶《韦处士郊居》

雍陶,字国钧,中晚唐诗人,公元834年中进士,曾任侍御史、国子毛诗博士、简州刺史等职。

在诗坛,与白居易、王建、贾岛、姚合、章孝标等友善,互有酬唱。

公元829年,雍陶在故里成都,适逢南诏寇边,宰相杜元颖镇西川,其人文雅自高,完全不懂用兵,遭遇大败,任南诏肆意掠夺财富和女子。

雍陶有诗《哀蜀人为南蛮俘虏五章》,其中一首为《初出成都闻哭声》:

但见城池还汉将,岂知佳丽属蛮兵。

锦江南度遥闻哭,尽是离家别国声。

据《唐才子传》记载,雍陶少家贫,性孤傲,自比谢脁,待人傲慢。任简州刺史时,有仰慕者冯道明前来拜谒,对门仆说,与雍陶是旧交。

会面时,雍陶见与此人并不相识,遂怒。

而冯道明却说,“您的诗文我全都会诵,虽天涯却咫尺,怎能说不识?”

说完,冯道明就诵起雍陶的诗,雍陶尤为开心,临别时以厚礼相赠。

出任雅州刺史时,当地有“情尽桥”,为分手道别之地。一次送客,雍陶经过此桥,觉得名字不好,遂改成“折柳桥”,并赋诗一首:

从来只有情难尽,何事名为情尽桥。

自此改名为折柳,任他离恨一条条。

晚年致仕后,雍陶闲居庐山,傲视而卒。

我们今天讲的这首诗,是雍陶拜访韦处士时所作,然韦处士不在,诗人便赏起景色。

处士为“隐士”的雅称,从诗题中可知,韦处士居所在郊外,人物事迹不可考。

诗文大意可解为:

红叶在秋风中飘落,铺满整个庭院,仿佛置身于诗境之中。漫步在台阶之上,隐约听见叮叮咚咚的琴声,走近一看,原来隐蔽处有一道飞泉,水流潺潺;

已是暮晚时分,门外秋色萧索,在夕阳下更显寒凉,竹林之中有一条小溪,沉沉的暮烟正在缓缓升起。

整首诗意境清幽,寒烟暮色,秋叶飘零,台阶的尽头泉水飞溅,似古老的琴声,不绝于耳。沉醉其中,仿佛能让人忘却世间烦恼,不舍离去。

离开时,已经是暮晚时分,秋意寒凉,树木在霞光下,更显萧条,而远处的竹林之中,一条小溪蜿蜒曲折,雾气渐起,氤氲迷离。

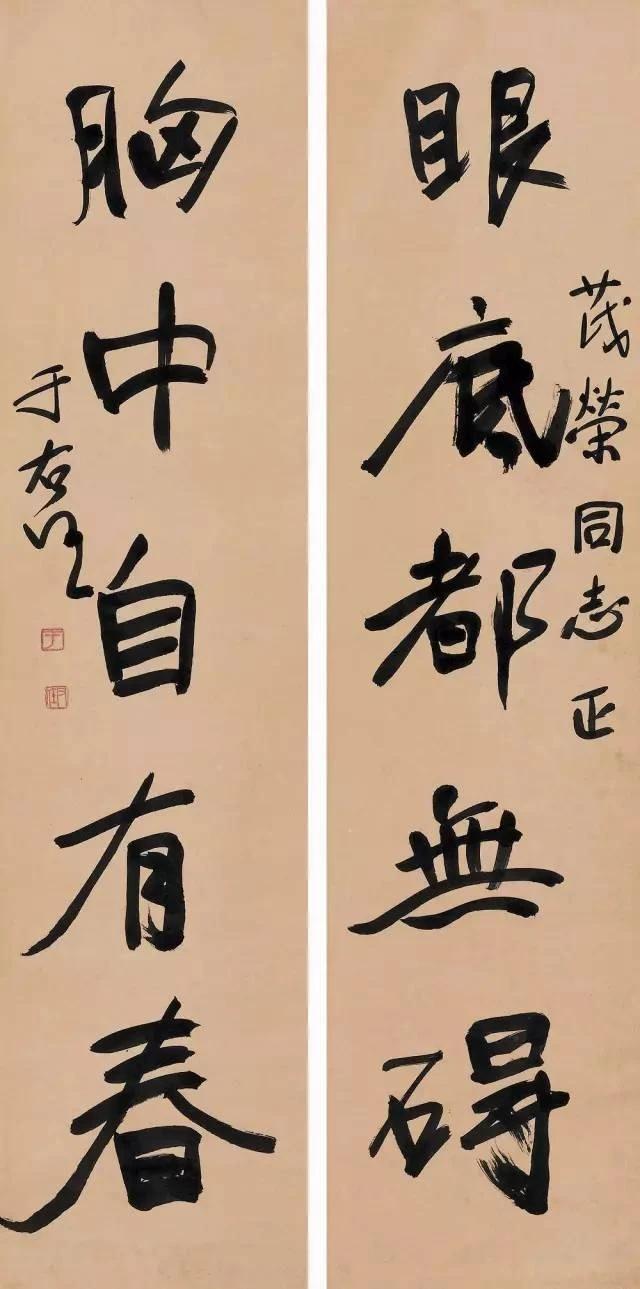

寻一方净土,筑一座庐舍,过清简的生活,何尝不是一种洒脱。放下世俗中,那些忧烦,晨钟暮鼓,春去秋来,捧一卷诗书,煮一盏清茶。

在竹林中听溪水流淌,看光线在其中跳跃,有风吹过,万竿斜。循着小溪漫步,豁然开朗,不正是王维笔下的:行到水穷处,坐看云起时。

一世繁华,终免不了凋零,如这铺满庭院的红叶。何不饮上一壶,微醺,爬上山坡,看薄云之下的远山,或高吟,或沉默。

怎样都好。

雍陶在他的诗中写:一路缘溪花覆水,不妨闲看不妨行。

大概就是这样一种境地。

炊烟已经升起,扶摇直上,入了云霄,更上穹顶。孤舍之中,一碟精致的菜肴,一碗鲜香的菌汤,以及自己耕种的米饭,这难道不是最美的人间烟火吗?

喧嚣吵闹的街市,人来人往,每个人脸上都有一种似曾相识的茫然,好像永远都是心事重重,急着奔向人生下一站。

也许停下来,感受一下生命的律动,许多事也就释怀了。