在物资匮乏的计划经济年代,粮票是比钞票更 “硬” 的通货。它诞生于 1955 年,是国家为统筹粮食分配、保障全民温饱推出的定量供应凭证。小到米面粮油,大到外出出差、探亲,都离不开粮票的 “加持”。

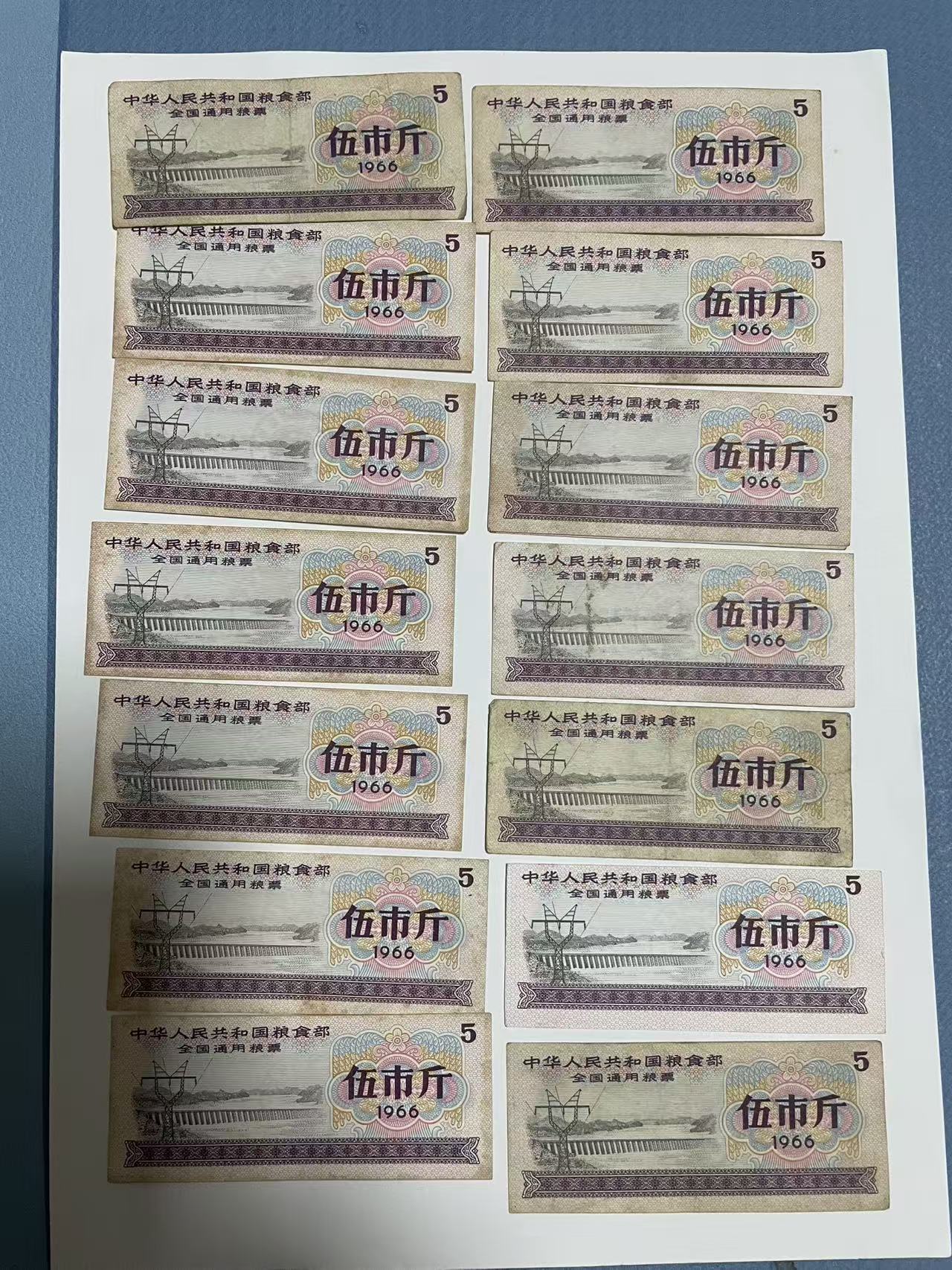

以用户收藏的1966 年全国通用伍市斤粮票为例,它由中华人民共和国粮食部发行,在全国范围内通用。那时,城镇居民凭粮票到指定粮店买粮,农民则靠工分和粮票配额生存,粮票的 “分量”,就是一家人的生存底气。这种 “凭票供应” 的模式,持续了近 40 年,深刻烙印在几代人的生活里。

二、方寸之间:粮票的种类与时代设计美学(一)种类:从全国通用到地方特色粮票家族堪称 “庞大”:有全国通用粮票(如用户收藏的 1966 年版),通行全国;有地方粮票,仅限某一省份或城市使用;还有军用粮票“特种粮票” 等细分品类。不同地域的粮票,也藏着地域特色 —— 比如上海粮票常有外滩建筑元素,陕西粮票会融入兵马俑纹样。

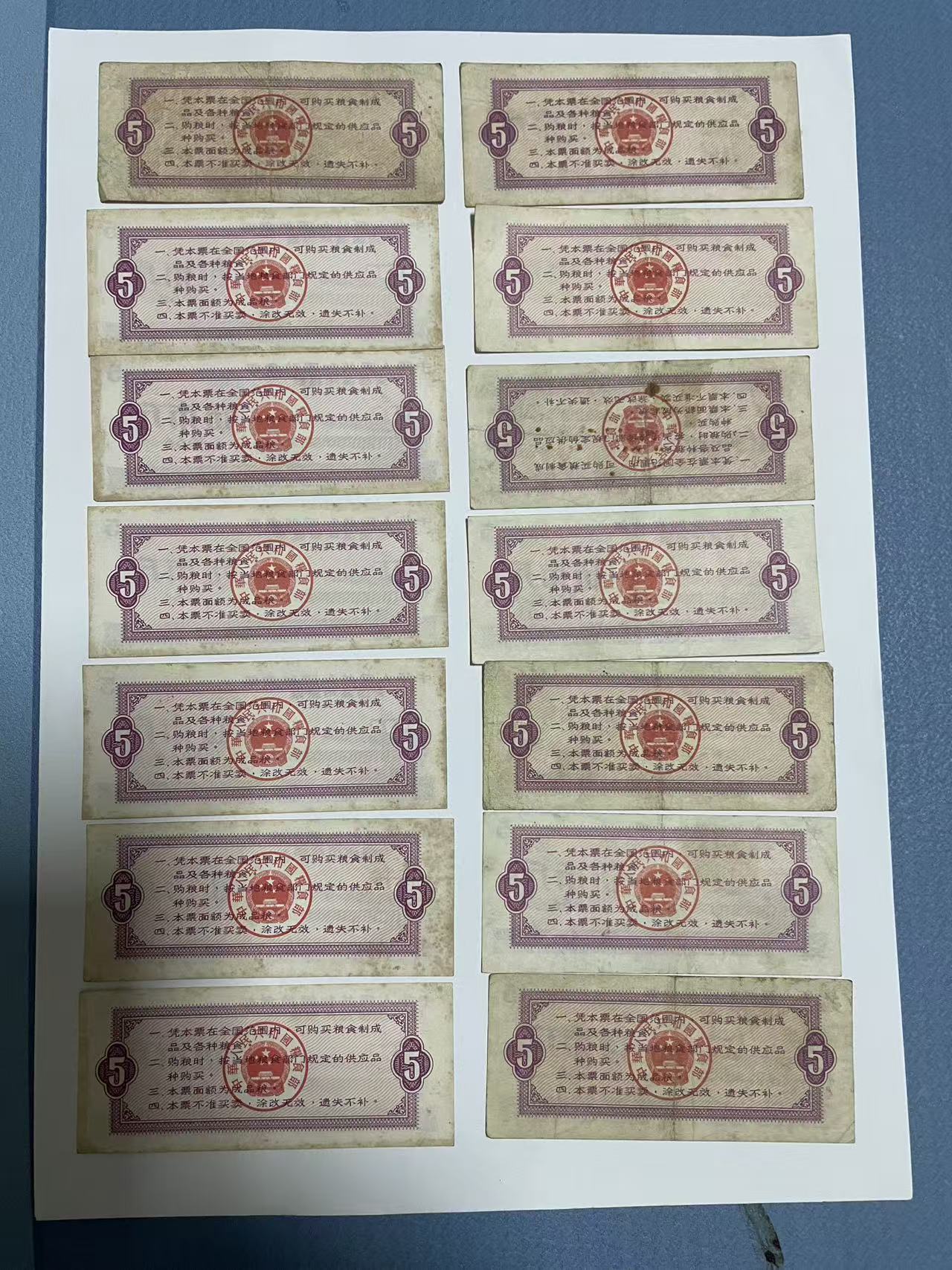

(二)设计:票面里的时代画卷粮票的图案,是一部浓缩的时代史。早期粮票多以农业生产、工业建设为主题,像 1966 年伍市斤粮票,正面的水利工程图案,呼应着当时 “农业学大寨”“兴修水利” 的时代口号;背面的使用说明,字字严谨,透着计划经济的规整感。

这些设计并非 “随意为之”,而是由专业美术工作者操刀,把国家政策、社会风貌浓缩在方寸票面上,让粮票成了兼具实用与艺术价值的 “微型宣传画”。

随着计划经济落幕,粮票于 1993 年正式退出历史舞台,却在收藏市场 “重获新生”。普通粮票市价从几元到几十元不等,而稀缺品种堪称 “票中黄金”—— 如 1955 年首发版全国通用粮票、某些错版粮票,成交价可达数万元。

用户收藏的 1966 年伍市斤粮票,因存世量较大,单张市价约在几十元,但如果是成套、品相极佳的版本,收藏价值会显著提升。粮票收藏的核心逻辑是 **“稀缺性 + 品相 + 历史意义”**,年代越早、存世越少、票面越完整,价值越高。

(二)收藏门道:新手入门看这三点辨真伪:重点看票面印刷工艺(老粮票多为胶印,色泽自然)、纸质(年代久远的粮票纸质泛黄发脆)、编号(部分稀缺粮票有独特编号规则)。

看品相:票面无折痕、无污渍、印章清晰的 “全品” 粮票,收藏价值远高于有破损、褪色的版本。

抓特色:优先关注 “首版票”“错版票”“成套票”,比如全国通用粮票的 1966 年版是收藏市场的 “热门选手”,因其发行时间长、流通广,兼具历史代表性与市场认可度。

粮票的退场,标志着中国从 “票证经济” 迈入 “市场经济”,但它留下的文化印记从未消失。

它是历史的见证者—— 从凭票限购到物资丰裕,粮票记录了中国从温饱不足到全面小康的跨越;它是文化的载体—— 票面的图案、文字,成了研究新中国社会风貌、设计美学的一手资料;它更是情感的纽带—— 对经历过票证时代的人来说,粮票是青春记忆的 “时光胶囊”,每张票的背后,都可能藏着 “攒粮票换探亲机会”“拿粮票贴补家用” 的温情故事。

如今,粮票不再是生活必需,却以收藏品的身份,持续讲述着一个时代的奋斗与变迁。当我们凝视 1966 年伍市斤粮票上的水利图案,仿佛能看到当年中国人在田野间、工厂里为温饱与发展拼搏的身影 —— 这,或许就是粮票收藏最动人的价值:让历史可触,让记忆可感。