咱们这代家长谁没听过:“再不睡鬼来抓你”“不吃饭叫医生打针”?现在竟不自觉地用在孩子身上。我表姐有次被孩子磨得没辙,脱口而出:“再哭就把你送福利院!”结果孩子连夜发高烧,梦里都在抽泣:“妈妈别扔我...”

心理学家说得明白: 威胁式沟通会触发孩子的“生存危机”。他们真会相信爸妈不要自己,那种恐惧比挨打还难受。长期被威胁的孩子,要么变成“小怂包”看人脸色,要么成了“小刺猬”动不动攻击人。

前天在超市看到一个看着像三四岁的娃想买奥特曼,妈妈猛地甩开手吼:“再不走就让坏人抓你走!”孩子吓得小脸煞白,死死揪住货架发抖。我心头一颤——这哪是教育,分明在娃心里扎刀子啊!

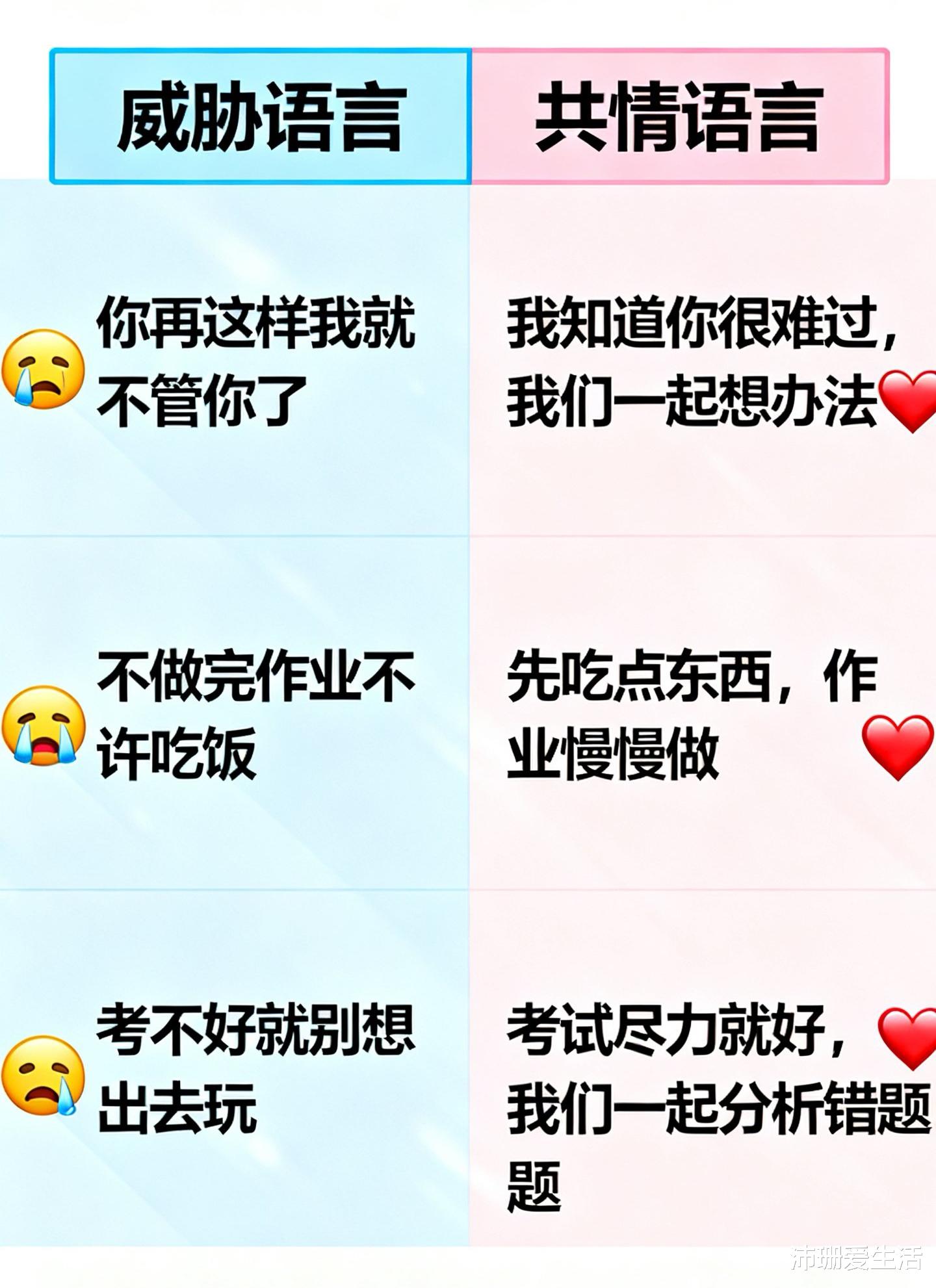

这些“毒句子”您说过几句?

• “数到三还不起来,妈妈自己走了!”(孩子内心:我要被抛弃了)

•“再玩手机眼睛瞎掉!”(孩子验证发现没瞎,从此不信你的话)

•“考不及格看我怎么收拾你!”(成绩没提上去,亲子关系先崩了)

这些话说多了,孩子要么战战兢兢如履薄冰,要么破罐破摔“反正你要骂我”。

其实啊,换个说法,效果天差地别

上个月参加亲子讲座,老师分享的方法让我豁然开朗:

把“威胁”变“约定”

原来:“再不收玩具全扔垃圾桶!”

现在:“玩具宝宝想回自己家哦,我们比赛5分钟送它们回家?”

把“恐吓”变“共情”

原来:“再抢妹妹东西看我不打你!”

现在:“妈妈知道你也喜欢这个玩具,但妹妹先拿到的。咱们轮流玩,你先玩小汽车好吗?”

把“命令”变“选择”

原来:“立刻写作业!不然别想看电视!”

现在:“你想先攻克数学小怪兽,还是先收拾语文小精灵?完成任意一个就能看一集动画片。”

我家实践三个月,孩子变化惊人!以前早上叫娃起床像打仗,现在闹钟一响我就说:“穿这件超人卫衣还是恐龙T恤?超人要率先冲到卫生间哦!”孩子咕噜就爬起来选衣服。

最让我触动的是,有次我感冒咳嗽,四岁的儿子竟然踮脚端来水杯:“妈妈选,是喝魔法药水(温水)还是超人果汁(蜂蜜水)?”你看,我们怎么对孩子,孩子就怎么反馈世界。

为什么我们总忍不住威胁孩子?

跟几位妈妈聊过,发现大家普遍焦虑:

· 时间紧:上班要迟到,只能放狠话

· 没招数:除了威胁不知还有什么方法

· 沿袭老路:自己就这样被管教大的

但咱们得想明白: 教育不是让孩子害怕,而是让孩子理解。就像种花,你天天晃悠着要拔掉它,它能长好吗?

不妨试试这些替代工具,亲测有效

1. 游戏化魔法:把收拾玩具变成“送小精灵回家”,把刷牙变成“牙齿大扫除”

2. 有限选择:给孩子2-3个可选方案,既保住底线又给自主权

3. 预告时钟:“再过10分钟要出门啦”比“马上走”更管用

4. 榜样力量:指着绘本说“你看巧虎怎么收拾书包的?”

说到底,教育本质是关系建设。 当孩子相信无论怎样爸妈都爱他,他才敢犯错、敢尝试、敢成长。那些用威胁换来的“听话”,就像用胶带粘住的树枝,看似整齐,却永远长不出自己的形状。

下次想脱口而出“不要你了”时,蹲下来看看孩子清澈的眼睛——那里映照的,才是我们真正想守护的世界。

评论列表