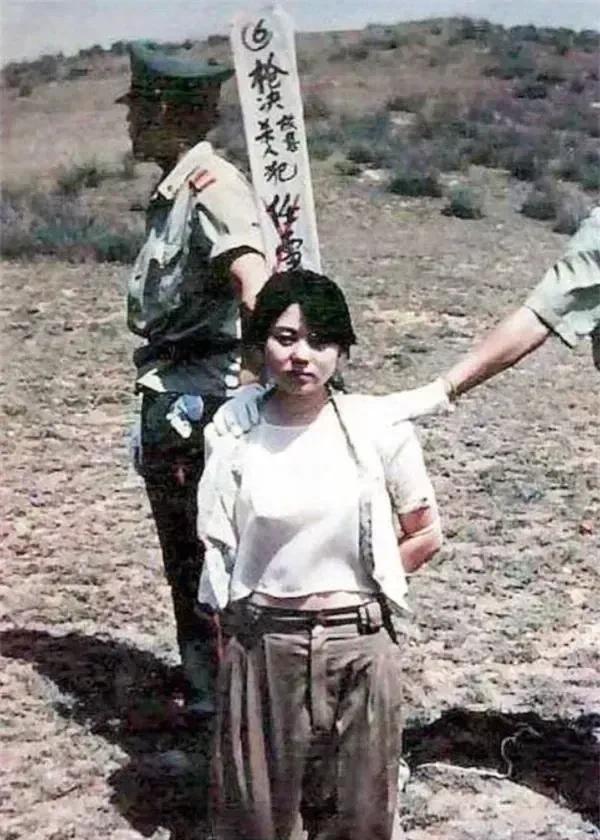

2015年12月11日,上海某监狱内,31岁的林森浩面对赶来送行的父亲,强装平静地说出那句“爸爸,没事的”。话音刚落,这位昔日的复旦医学高材生,便在法槌的最终裁决下走向刑场。一句轻描淡写的安慰,背后是两个家庭的破碎,更是一场关于教育与人性的沉痛反思。

谁能想到,这个曾凭借优异成绩考入复旦大学医学院的天之骄子,会因琐事向室友黄洋投毒。2013年4月,林森浩将实验室的N-二甲基亚硝胺注入饮水机,导致黄洋抢救无效死亡。从案发被抓到一审死刑,再到终审维持原判,两年多时间里,那个曾承载着家庭全部希望的“别人家的孩子”,彻底沦为阶下囚。

法庭上,林森浩曾坦言“一时冲动”,但这四个字怎能弥补生命的重量?他出身普通家庭,父亲含辛茹苦供他读书,盼着他出人头地。可多年的知识灌输,却没能教会他控制情绪、尊重生命。当学业的光环褪去,暴露的是心理教育的缺失,是共情能力的匮乏。

临刑前与父亲的最后相见,林森浩的安慰更像一种无力的救赎。他或许终于明白,自己的一时糊涂,让父亲白发人送黑发人,让黄洋的父母痛失独子。两个原本幸福的家庭,被一场意气之争彻底摧毁,这样的悲剧令人扼腕。

这场案件早已超越了普通的刑事案件,它撕开了“唯分数论”教育的短板——我们培养出了高智商的人才,却未必能塑造出健全的人格。当竞争压力不断叠加,当心理疏导成为奢侈品,一些年轻人便在偏执与冲动中迷失了方向。

林森浩的死刑,是法律的公正裁决,更是对所有家庭和教育者的警示。知识固然重要,但教会孩子敬畏生命、懂得包容、学会沟通,才是人生最珍贵的课程。愿这样的悲剧不再重演,愿每个孩子都能在健全的教育中,成长为既懂知识又有温度的人。