随着神舟二十一号安全回到地球,把月壤变成真正“砖头”的愿望,已经经历了一年的太空环境测试。这批总重不过100克的样品,背后代表的却是中国航天多年的不懈努力,以及中国航天想在月球真正“建房”的雄心。

而五十多年前,美国阿波罗计划带回了381.7千克月壤和岩石,是中国的百倍以上。可为什么今天对月壤水、玻璃纤维、月壤砖等重大成果的关注,几乎都来自中国?大量的美国月壤,似乎像被扔进深海一样,悄无声息。

其实这是两种时代、两种战略导向的根本差异。

阿波罗时代,美国的目标从来不是研究月球,更不是建设月球,而是用一个足够震撼的国家工程击败苏联,把国力展示写进太空。月壤是结果,但它不是目的。1969年的美国并没有智能制造,没有3D打印,不可能想象“把月壤烧成砖”这种工程体系。那时的月壤样品更多是地质学家的“礼物”,用于研究月球起源、火山活动、岩石类型,是科学意义上的宝藏,却远未进入工程体系。当时的世界根本不存在“就地资源利用”的概念,也没有人相信月亮会在几十年后成为新一代能源基地、空间港、深空加油站。

所以,大量阿波罗月壤被用于地质研究、被全球实验室分发、被用于国际合作,也被密封保存,成为样本库的一部分。它当然起了作用,只是作用止步于20世纪的科学认知框架。而今天的问题在于,美国在终止阿波罗计划、沉寂几十年之后,错过了月球向工程科技时代转型的关键窗口。月壤再多,没有新的技术路线,也难以重新焕发生命力。

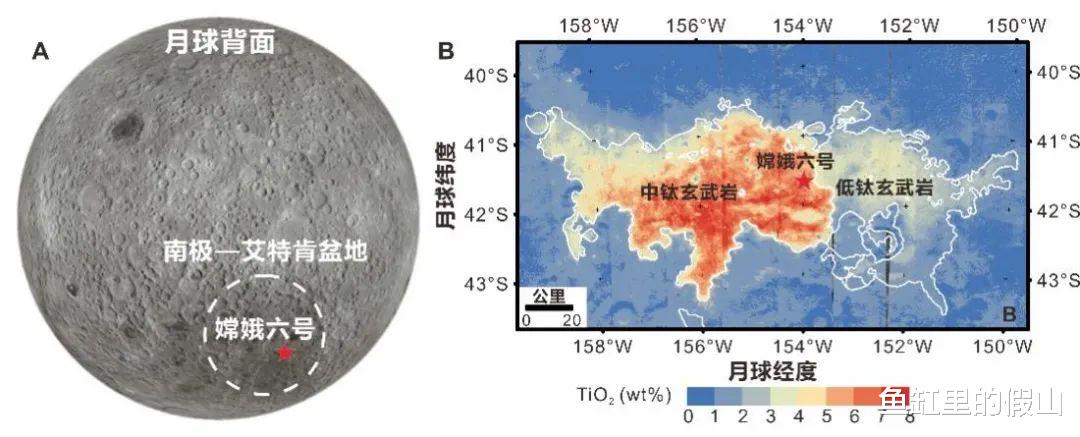

反观中国,月壤虽少,却几乎颗粒必用,而且用得极其精准。嫦娥五号带回1731克,嫦娥六号带回约1935克,把总量推至3666.3克。这些月壤不是“摆进博物馆”,而是被定义为未来月球建设的起点。过去几年,我们从中提取出了“月球水”,发现了嫦娥石,分析了玻璃纤维,研究月壤颗粒结构、热学特性、烧结温度、熔融路径,从材料科学、生物安全、微观结构、环境适应性等角度建立起真正面向未来的“地外建造基础数据库”。

因此,月壤砖不是实验室里烧一块砖那么简单,而是贯穿从材料配方、加热路径、压制方法、工程应用、热循环稳定性,到辐射损伤模型的全链路验证。毕竟如果未来我们在月球建穹顶、盖防护墙、造着陆基座,这种材料就需要承受微陨石、结构自重和温度循环带来的多重负荷。

而为什么美国没有更大的进展?不是科学家不努力,而是时代方向发生了转变。阿波罗时代的主题是登上去,21世纪的主题是留下来。中国的月壤被用在最先进的行星工程体系上,而美国的382千克样品则被锁定在旧的科学范式内。直到今天,美国的新阿尔忒弥斯计划才开始重新重视月壤的工程转化,但时间上已经落后了半个世纪。

今天的中国月壤研究更像是一场体系化的科技攻坚战,是在有限样品基础上,把材料学、工程学、航天器设计、AI模拟、极端环境力学全部打通,瞄准的是“如何在月球上建家园”。这不是“得到多少样品”的比赛,而是“谁能让样品发挥最大价值”的较量。月壤的意义正在从科学样本转向未来资源,而中国正是抓住了这个时代转折点,因此我们能看到从月壤砖到月壤玻璃、从水检测到太阳风俘获效应的一系列跨代成果。

所以,美国之所以给我们感觉月壤没起作用,是因为技术路线停了几十年,中国之所以研究结果频出,是因为“每一克都要用出最大价值”。当时代的科技路线从探索转向建设,真正的分水岭不是样品数量,而是国家战略眼光和科研系统的连续性。阿波罗时代标志着人类第一次踏上月球,而嫦娥时代可能标志着人类第一次准备在月球上真正扎根。381千克和3666克的差距并不能说明谁更强,能说明的是,新时代的竞争,已经从“谁先上去”,转向“谁能留下来”。

中国正走在后一条路上,而且越走越稳。