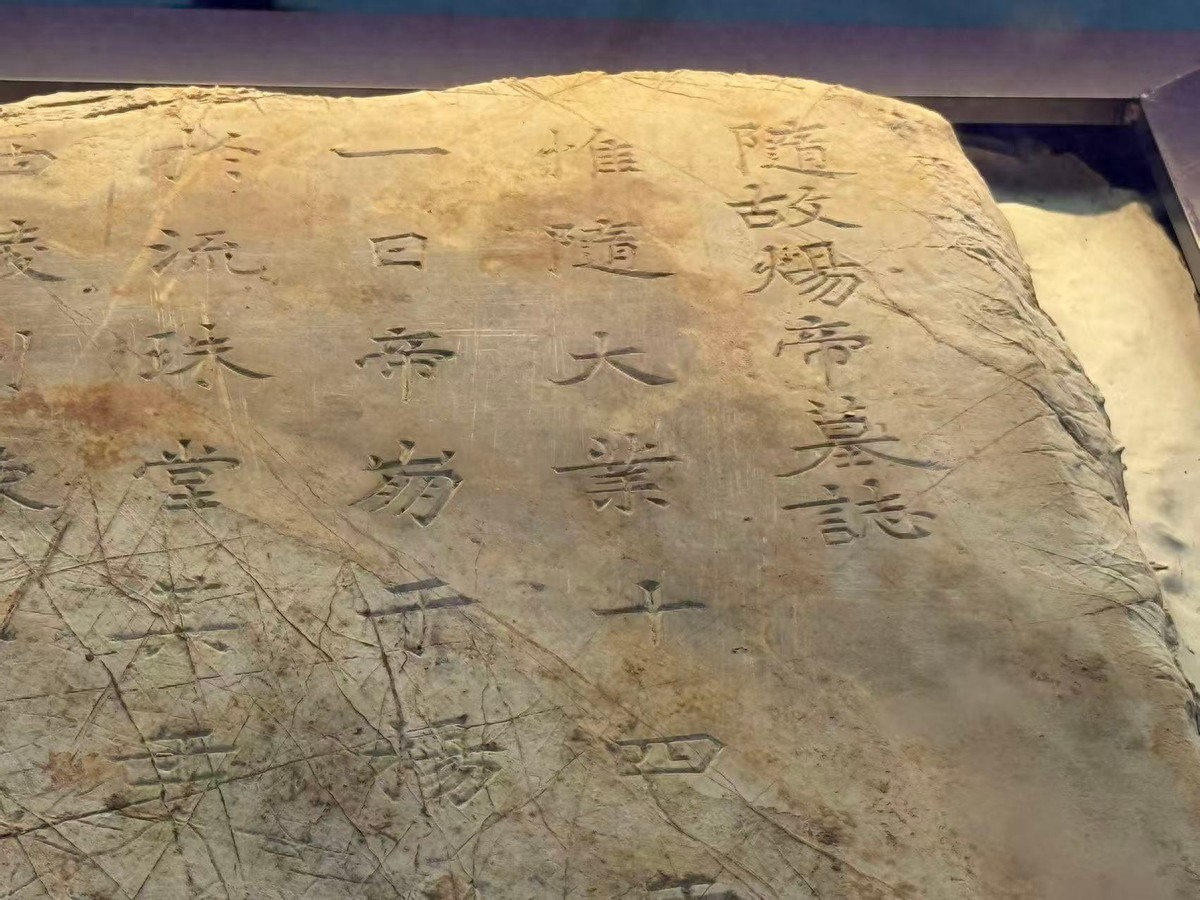

隋开皇二十年,晋王杨广战胜大哥杨勇,被隋文帝封为太子,一举斩获皇位继承权。自古废太子罕有好下场,杨勇自然也无法例外。2013年,扬州曹庄,一处房地产施工现场发现了古墓两座,项目经理杨勇不敢怠慢,赶紧通知文物保护部门。考古工作者从西侧墓室中,出土墓志铭一份,上面赫然写着“随故炀帝墓志”,其他字迹还包括:“惟随大业十四年太岁······一日帝崩於扬州江都县······扵流珠堂其年八月······西陵荆棘芜······永异苍悟······贞观元年······朔······葬炀······礼也、方······”。历史惊人的巧合呀!杨广与杨勇的缘分跨越千年,此前,许多人以为隋炀帝陵在扬州槐泗,现在真墓重现天日,令人唏嘘不已。

其实,在漫长的岁月中,曹操墓、杨广墓的具体位置,刚开始都不是历史之谜。李世民亲征高句丽途中,还曾前往魏武帝高陵祭拜。只是随着战乱、地貌的变化,原有的地面建筑荡然无存,标识也不复存在,后人已经无法得知确切的墓址。加上时间的流逝,两人的历史评价越来越低,尤其曹操,简直是狡诈、奸臣的代名词,七十二疑冢之说甚嚣尘上,几乎家喻户晓。直到十几年前,他们的墓地依次被发现,但舆论还是有些震惊的。

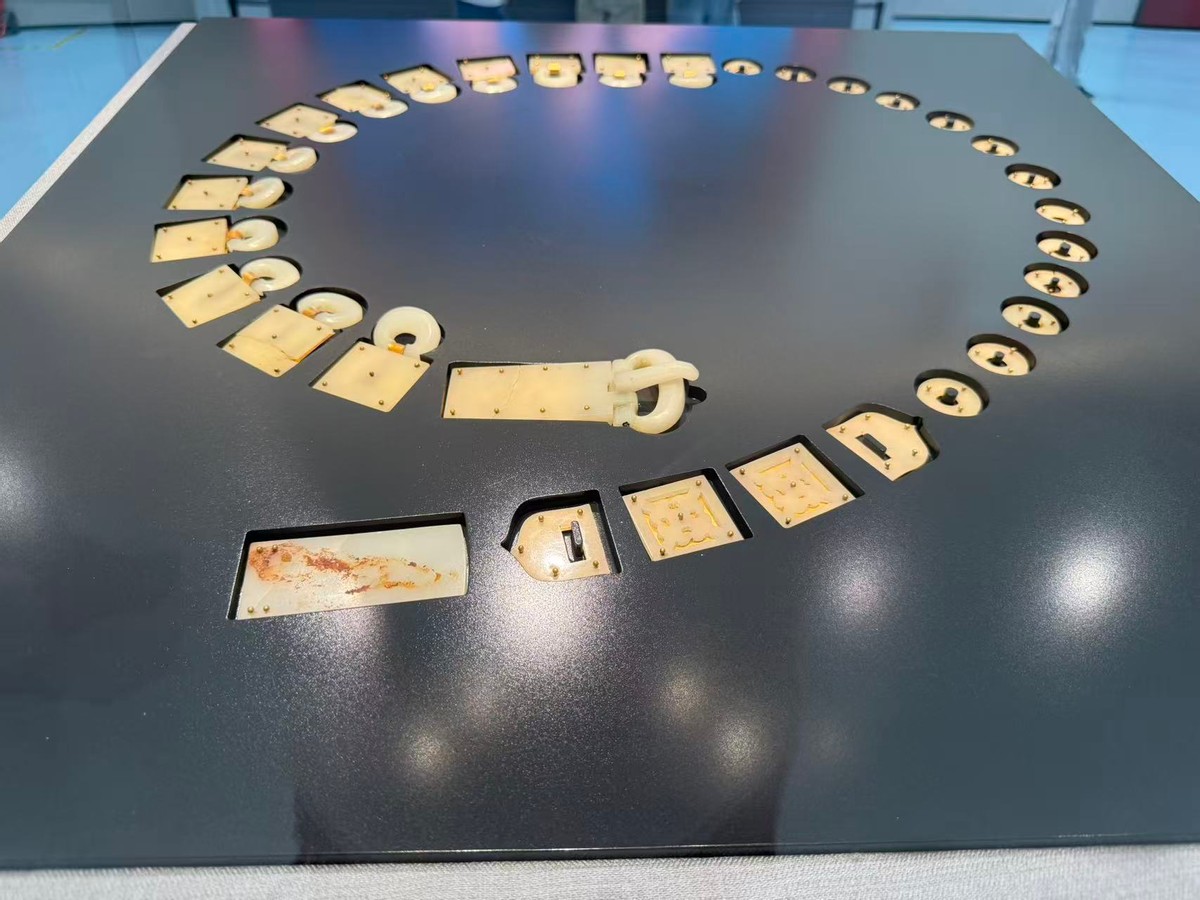

如今隋炀帝陵建成了博物馆,墓葬以及出土文物都获得了妥善保护,门票30大洋,每天游客络绎不绝,都想一睹隋炀帝最终的葬身之地。其中有一件展品是杨广的牙齿,根据鉴定结果,该牙齿属于五十岁左右的男性,这与隋炀帝驾崩年龄完全吻合。遥想当年,它嚼过多少山珍海味,现在只能孤零零地陈列在博物馆里。文物中有一件精美的十三环蹀躞金玉带,对此,《旧唐书》有明确记载,隋代“百官常服,同于匹庶,皆着黄袍入殿省。天子朝服亦如之,惟带加十三环以为差异”,区别就在最后一句,只有天子才配使用十三环的腰带,其他人用就是僭越,此墓葬出土十三环蹀躞金玉,更进一步说明是帝王的墓葬。

可能你不会想到,曹庄的隋炀帝陵,至少是杨广的第三个墓葬了。大业十四年江都宫变时,“萧后与宫人撤漆床板为小棺,与赵王杲同殡于西院流珠堂”,萧皇后和宫女用床板制成了简易棺材,把杨广和一同遇难的赵王杨杲葬在了江都宫西院流珠堂,当时突逢变故,后事只能草草了结。宇文化及等人北上后,江都太守陈稜“求得炀帝之柩,取宇文化及所留辇辂鼓吹,粗备天子仪卫,改葬于江都宫西吴公台下,其王公以下,皆列瘗于帝茔之侧”。将杨广灵柩改葬到了吴公台下,当时一起被杀的隋朝宗室、外戚、大臣也都埋在了陵墓旁。武德年间,唐高祖李渊曾下旨改葬杨广,但大概率没有得到执行,当时唐朝对扬州的控制还不是很稳固。墓志铭写的贞观元年,应该就是杨广第三次安葬的时间,也是最后一次,由唐太宗李世民决策。

唐朝统治者为什么对杨广的丧事这么上心?想要给他体面的、舒适的魂归之处。首先李唐皇室与杨隋皇室本身就有亲戚关系,杨广和李渊的母亲都是独孤信的女儿,两人为姨表兄弟,祖上又都是西魏、北周时期的重臣,同朝为官,出于亲情关系、故旧关系,自然要好好处理杨广的后事。其次是收买人心,隋朝毕竟统治过中国三十多年,许多人都在隋朝官府担任过要职,高规格改葬杨广,体现出大唐的仁慈、宽容,能够使人们对新朝更加认可、忠诚。李渊太原起兵后,曾与隋朝军队交战,他的第五子李智云受到牵连,被刑部尚书阴世师杀害,年仅十四岁,双方可以说还有血海深仇,即便如此,李唐王朝仍然愿意以礼改葬隋炀帝,因为这样做更有价值。在政治利益面前,家仇、亲情都必须让位。

“君王忍把平陈业,只博雷塘数亩田”,杨广登基后,改元“大业”,说明也是想有一番作为的君主。可惜好大喜功、奢靡无度,战略执行上急功近利、急于求成,繁重的徭役、频繁的战事激化了社会矛盾,人民纷纷揭竿而起,山东、江南的前朝残余势力以及帝国高层的野心家们趁势而动,终于将杨广的统治彻底摧毁,极度内卷的大业终成泡影。

眼见局势难以挽回,隋炀帝来到江都,整日醉生梦死、荒淫无度,对亡国早有预期,他对萧皇后说:“外间大有人图侬,然侬不失为长城公,卿不失为沈后,且共乐饮耳!”即使政权垮台了,也能做个陈叔宝,享有荣华富贵。后来又照着镜子说:“好头颈,谁当斫之?”这么好的头颅,谁来砍呀!“贵贱苦乐,更迭为之,亦复何伤!”人生观还挺豁达,经历过大起大落的人就是不一样。

在杨广心目中,扬州才是他的第一故乡,绝非大兴城或者洛阳。平陈时,他担任东路军名义总指挥,顺利攻克建康,结束了南北乱世。后来又在此担任十年扬州总管,熟悉这里的风土人情、一草一木。大业年间,杨广三次巡幸江都,在人生最失意、最绝望的时刻,他选择扬州作为归宿,可见感情之深。然而,同行的士兵、官员多为关中人,他们对扬州无感,并不愿意跟随杨广偏安江南,随着粮草即将耗尽,终于酿成兵变,隋炀帝也因此罹难。

贞观二十二年,杨广遗孀萧氏去世,李世民“诏复其位号,谥曰愍;使三品护葬,备卤簿仪卫,送至江都,与炀帝合葬”,隋炀帝陵东侧也的确发现了萧皇后陵,出土有精美的凤冠,也算有个不错的结局了。“炀帝陵边草木深,汴河流水空归海”,隋二世而亡,宛如流星划过历史的夜空;杨广身死国破,空余孤坟,引发后人不断思考。贞观年间,李世民常常把杨广挂在嘴边,将其视为反面教材,贞观之治建立在吸取隋朝灭亡的教训之上。

“炀帝行宫汴水滨,数枝残柳不胜春。晚来风起花如雪,飞入宫墙不见人。”刘禹锡路过汴河畔为杨广建造的行宫,已经荒芜不堪,宫墙外飞花如雪,墙内却寂寥无声,对比强烈,繁华终归是过眼云烟。