看古装剧时,我们常能见到这样的场景:犯人被押至刑场,刽子手手起刀落,人头落地,围观百姓一片惊呼。

但很少有人注意到,人头落地后,故事其实还没结束。

第一种:枭首示众(最常见、最具威慑力)最常见也最具威慑力的处理方式,当属 “枭首示众”。

中国古代统治者深谙 “杀鸡儆猴” 之道,将被斩首的罪犯头颅公开陈列,以达到震慑潜在犯罪分子的目的。

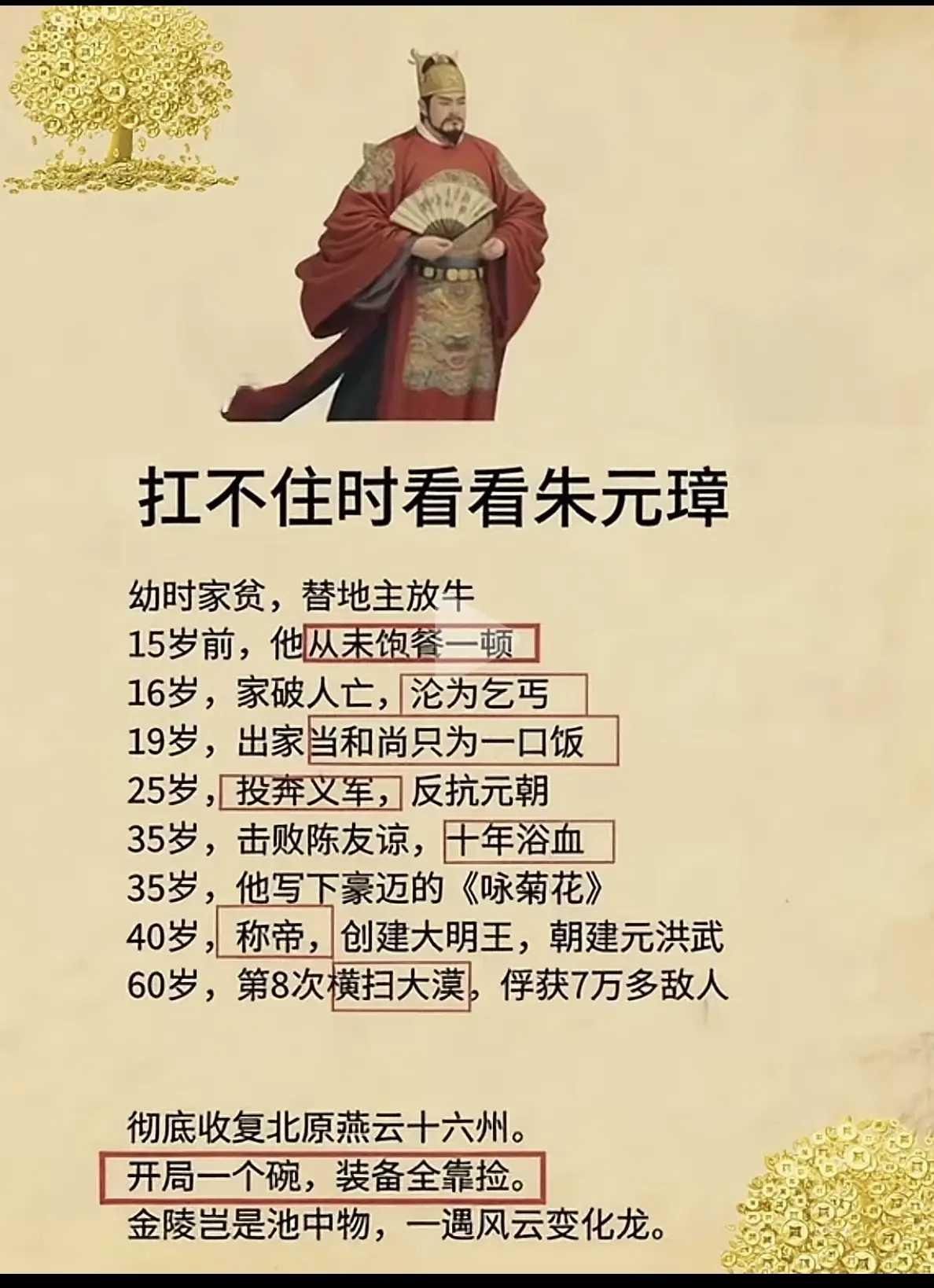

比如秦朝时,商鞅推行变法,为了树立法律的威严,对违法者常采用枭首示众的刑罚;到了明朝,朱元璋对贪官污吏恨之入骨,若官员贪腐数额巨大,被斩首后,人头常会被挂在府衙门口或城门口,警示其他官员 “莫伸手,伸手必被捉”。

第二种:归还家属,保留全尸安葬(罕见的体面)并非所有犯人的人头都会被肆意处置,有些身份特殊或被冤杀的犯人,在特定情况下,人头会被归还给家属,让其能 “全尸” 安葬,保留最后的体面。

这种情况大多发生在官员、贵族或有冤情的人身上。比如明末清初,文人金圣叹因 “哭庙案” 被判处斩首,他才华横溢,在文人圈中声望很高,斩首后,有同情他的官员暗中帮忙,将他的人头送还给了家人。家人悲痛万分,将人头与身体缝合后,按照儒家礼仪安葬。

还有一些被错判的犯人,后来沉冤得雪,朝廷也会下令将其人头找回,与尸身合葬,以弥补之前的过错。不过,这种 “体面” 在古代非常罕见,只有少数幸运儿才能享受到,绝大多数普通犯人都没有这样的待遇。

第三种:用于祭祀或泄愤(最残忍)要是碰上十恶不赦的罪犯,或是跟统治者结下死仇的人,他们被斩首后的人头,结局可能会特别残忍 —— 要么用来祭祀,要么被拿来泄愤。

就说安史之乱那时候,安禄山被自己儿子安庆绪派人杀了,人头砍下来之后,直接送到了唐肃宗待的灵武。唐肃宗为了告慰那些战死的将士和受苦的百姓,特意下令把安禄山的人头挂在城楼上示众,后来还拿去祭祀太庙,就是要发泄朝廷和百姓对他的恨。

第四种:进入医学领域,用于研究(小众、隐秘)

还有些死刑犯的人头,会悄悄进入医学领域。古代医学水平毕竟有限,但确实有医生或者学者,会用这些人头做研究。像南宋的法医学家宋慈,他在《洗冤集录》里就写得很详细,说怎么通过观察尸体 —— 连头颅都算在内 —— 来判断死因,比如看头颅伤口的形状能推断凶器,看颅骨的状态能知道年龄之类的。

但这种用途特别小众,也就少数专门搞医学或者法医学的人会这么干,而且大多是偷偷进行的。毕竟古代人都信 “身体发肤,受之父母”,随便处置尸体 —— 哪怕是头颅 —— 都会被当成大逆不道的事。

第五种:无人管,弃于乱葬岗(普通犯人的常见结局)

至于大多数身份低微、罪名也不重的普通犯人,他们的人头结局基本就是 “没人管”。被斩首之后,刽子手或者衙役会把人头跟尸身一起扔去乱葬岗,要么就让它自己烂掉,要么就被野狗、乌鸦叼走啃了。

不知道大家看完这些,心里有没有什么想法?你们还知道哪些古代刑罚的冷知识吗?欢迎在评论区留言聊聊,咱们一起扒一扒那些少有人知的历史细节!

评论列表