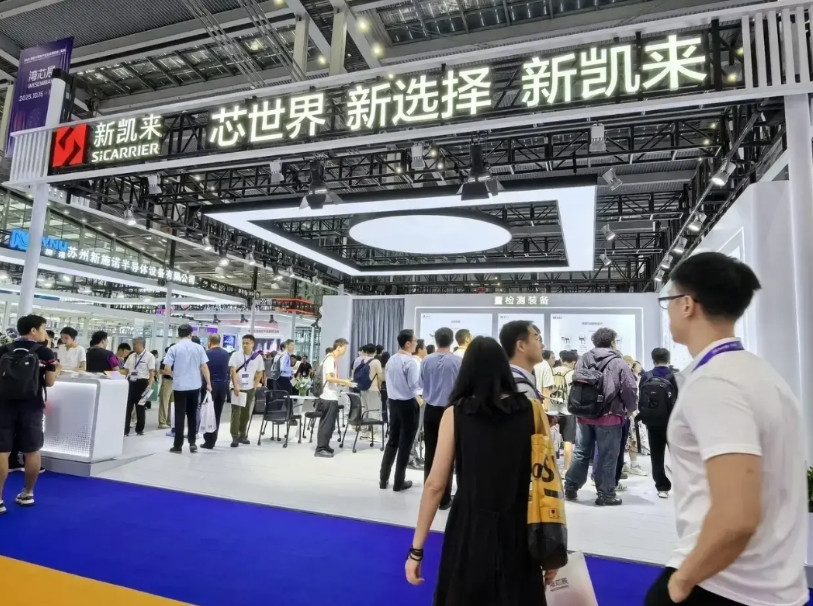

新凯来的横空出世,是中国半导体设备领域一次具有战略意义的突破。

一、成立背景:政策驱动与技术突围的双重使命

1. 战略定位:半导体设备的「国家队」

新凯来成立于2021年8月,由深圳国资委通过深圳市重大产业投资集团全资控股。其核心使命是突破光刻机、刻蚀机等「卡脖子」技术,承载着国产替代的国家战略。公司总部位于深圳龙岗区宝龙科技城,占地20万平方米,集研发、生产、办公于一体,体现了地方政府对半导体设备国产化的高强度投入 。

2. 技术基因:华为系团队的「二次创业」

新凯来核心团队源自华为2012实验室「星光工程部」,继承了华为在研发效率和技术攻坚上的基因。2019年美国对华为实施芯片禁令后,该部门被剥离并重组为新凯来,目标是构建自主可控的半导体设备生态。这种「华为技术+国资资源」的组合,成为其快速崛起的关键。

3. 政策赋能:深圳模式的「产业加速器」

深圳通过「千亿级半导体产业基金」为新凯来提供超10亿元资金支持,并出台《半导体设备国产化20%目标》政策,直接拉动其订单量同比增长50%。此外,国家第三代半导体创新中心为其提供SiC/GaN测试平台,加速技术验证 。

二、发展过程:从实验室到量产的「三级跳」

1. 技术路线选择:绕开EUV,专攻DUV+SAQP

新凯来放弃直接挑战ASML的EUV光刻机,转而采用「深紫外光刻(DUV)+自对准四重成像(SAQP)」工艺,通过多次图形转移实现7nm/5nm制程突破。该路线的优势在于:DUV设备成熟度高、研发成本低,且能快速对接国内28nm-7nm产线需求 。同时,公司已启动EUV光源预研(13.5nm等离子体光源),为长期技术迭代储备能力。

2. 产品矩阵构建:从单点突破到全链条覆盖

- 2025年SEMICON China展会:发布「名山」系列设备,覆盖外延沉积(EPI)、原子层沉积(ALD)、刻蚀、薄膜沉积(PVD/CVD)等前道关键环节,形成「设备矩阵」 。其中,阿里山ALD设备实现5nm原子级沉积,武夷山刻蚀机支持7nm以下制程,价格较国际同类低30%。

- 2025年湾芯展:新增发布「丹霞山」量检测设备、「峨眉山」扩散设备等,设备型号超40款,覆盖前道全环节。量检测设备缺陷识别精度达0.15μm,X射线量测精度突破5nm。

3. 量产节奏:2026年成为关键节点

新凯来明确「2026年实现DUV光刻批量产」的目标,当前已进入与中芯国际、华虹半导体的产线验证阶段。中芯国际28nm产线验证数据显示,SAQP工艺良率达85%,预计2025年下半年小规模调试,2026年正式量产 。

三、技术突破:从「跟跑」到「并跑」的关键跨越

1. 核心设备性能对标国际巨头

- 刻蚀设备:武夷山系列搭载自研静电卡盘专利,表面电荷释放速度提升40%,良率显著提升 。

- 沉积设备:阿里山ALD设备膜厚精度达0.1Å,性能对标ASM和东京电子,已进入中芯国际28nm产线 。

- 外延设备:峨眉山系列支持300mm晶圆外延生长,膜厚均匀性达±1.5%,缺陷密度降至10⁴/cm²以下,性能逼近德国Aixtron的G5+ 。

2. 工艺创新:SAQP工艺的「中国方案」

通过「干式DUV原型机+SAQP四次曝光」组合,新凯来在无需EUV的情况下实现5nm制程突破。该工艺已导入中芯国际中试线,预计2025年完成5nm风险试产。其技术路线被行业称为「最务实的国产替代路径」,既能快速解决产能问题,又为EUV研发争取时间 。

3. 供应链自主化:从「部件替代」到「系统重构」

新凯来核心零部件国产化率超90%,覆盖精密光学、真空管路、电子特气等关键领域。例如:

- 新莱应材:提供超高纯洁净管路系统,产品洁净度达SEMI F47标准,2025年获数亿级订单 。

- 奥普光电:通过合资公司长光集智参与光刻机曝光系统研发,纳米级物镜技术已用于原型机 。

- 南大光电:ArF光刻胶适配SAQP工艺,2024年通过中芯国际28nm产线验证并量产 。

四、产业链影响:从「单点突破」到「生态重构」

1. 国产替代加速:设备与材料的双重受益

- 设备环节:2025年国产设备市占率预计提升至30%,新凯来在ALD、PVD领域市占率已达10%,直接挑战应用材料和东京电子 。

- 材料环节:南大光电ArF光刻胶、江丰电子5nm靶材、路维光电28nm掩膜版等国产材料随新凯来设备量产进入放量期。例如,南大光电光刻胶业务收入2024年同比增170% 。

2. 产能释放预期:百亿订单背后的产业红利

新凯来当前手握超百亿订单,覆盖中芯国际、长江存储等头部晶圆厂,2025年目标营收45亿元,2026年预计增至75亿元,2028年冲刺169亿元。其供应链企业如至纯科技(湿法清洗设备)、利和兴(精密结构件)等订单量同比增长超50%,部分企业业绩弹性达2-3倍 。

3. 产业协同效应:「设备-材料-工艺」闭环形成

新凯来与华为、中芯国际形成「联合定义技术路线」的合作模式:下游客户提出工艺需求,新凯来针对性开发设备,再导入产线验证。例如,为长江存储定制的CVD设备(长白山系列)优化气体利用率30%,单片成本降低15%。这种「需求驱动」模式大幅缩短研发周期,同时为上游供应商提供明确的技术标准 。

五、未来预期:机遇与挑战并存的「攻坚期」

1. 技术迭代风险:量产进度与良率爬坡的「大考」

DUV+SAQP工艺虽成熟度较高,但7nm制程良率爬坡难度大。若2026年量产推迟,将直接影响产业链订单释放 。此外,EUV光源预研仍处早期阶段,3nm以下制程突破需依赖长期技术积累。

2. 国际供应链波动:高端零部件的「卡脖子」隐忧

部分高端零部件(如精密轴承、特种电机)仍依赖进口,若国际环境变动导致供应受限,可能拖慢设备生产节奏。例如,新凯来光刻机光学模组中约20%的精密镜片需从德国进口 。

3. 市场竞争加剧:国内同行与国际巨头的「双重挤压」

上海微电子等国内厂商也在推进DUV设备研发,可能引发价格竞争 。同时,ASML、应用材料等国际巨头正通过技术封锁和专利壁垒巩固优势,例如ASML已在SAQP工艺领域布局超500项专利。

4. 长期战略价值:从「国产替代」到「全球竞争」

新凯来的「中国速度」和定制化能力(订单交付周期仅6-8个月,比国际巨头快50%)已成为其全球竞争的「隐形武器」。若2026年DUV设备量产成功,预计2030年可抢占全球15%的半导体设备市场份额,带动上下游产值超千亿元 。

结语

新凯来的崛起不仅是技术突破的象征,更是中国半导体产业链从「制造追赶」到「创新引领」的缩影。其「DUV+SAQP」的务实路线、「国家队」的生态协同优势,以及对国产供应链的拉动效应,使其成为半导体自主可控赛道的核心观测标的。尽管面临技术验证、供应链自主化等挑战,但其明确的量产时间表和政策支持,为国产替代注入了强心剂。未来三年,新凯来能否兑现「2026年量产DUV光刻机」的承诺,将成为判断中国半导体设备产业能否突破「最后一公里」的关键。

评论列表