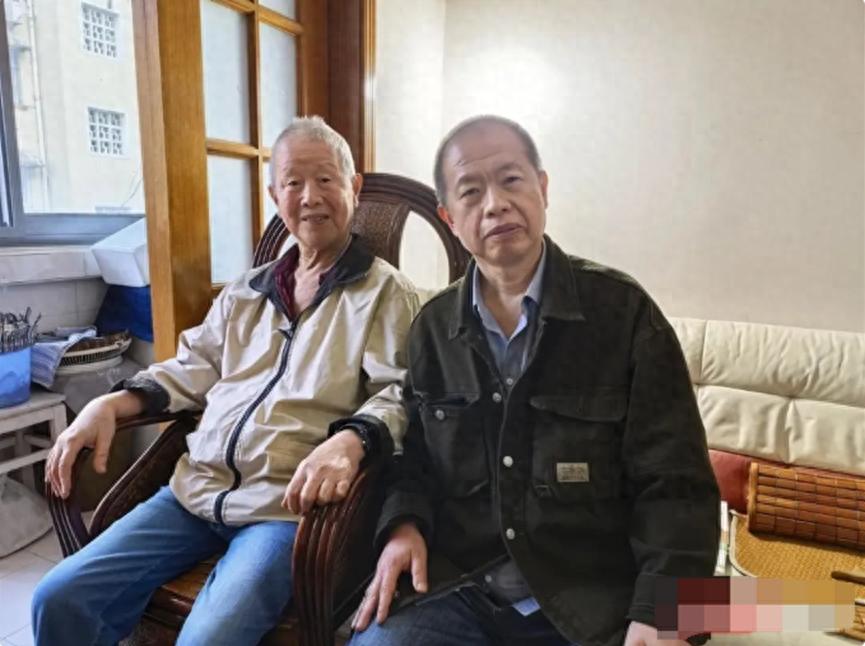

上海徐汇有栋老房子,63岁的廖占峰和他94岁的老爸就住这儿。

房子不大,60平不到,但收拾得干干净净,干干净净的屋子陪了他们四十多年。

老妈走了13年了,现在只有父子俩一起过。廖占峰没孩子,老爸还把他当小孩照顾。他在老年人网站上,总记下和老爸的日常的点点滴滴。

重阳节那天,记者去看了父子俩生活的地方。

傍晚,夕阳从树叶缝里照射进阳台,真耀眼。廖占峰慢慢说生活的往事,话说到一半停住,眼睛盯着厨房里做饭的老爸。

这场景,就是他们十多年陪伴里最普通的一刻,日常的陪伴就这么简单。

廖占峰凌晨4点就醒,从自己住小房间里出来。轻手轻脚走进客厅,烧两壶水,一壶灌暖瓶,一壶晾凉喝。

洗漱完,做做伸展运动,动动身子。老爸5点半起床,洗漱好就开始做早饭,新的一天就这么开始。

一日三餐,全是老爸的活儿,不让别人插手。老爸是福州人,爱做鱼丸,自己买鱼、剁碎、捏成型,花上几个小时。

鱼丸里没有放肉,老爸觉得放肉太油,不健康。厨房里,碗碟、调料瓶摆得整整齐齐,一点油渍都没有,整齐得很。

早饭后,老爸一个人去买菜。小区有菜场,他有时多走点路,去对面菜场,菜多又便宜。买完菜,在附近遛遛弯,碰见老邻居就聊上几句。别的老人爱下棋、跳舞,他生活简单,买完菜散完步就回家,准备做午饭。

“老爸这么大岁数一个人出门,不担心吗?”“他不让我陪。”廖占峰语气平静的说到。老爸脾气倔,自己能做的事绝不让人帮,他尊重尊重老爸的选择。

午觉过后,廖占峰在家写书法、玩电脑、和朋友聊天。老爸呢,看看书,最近读《中国现代小说史》和王小鹰的《长街行》。晚上,廖占峰听音乐,老爸看电视。9点半,准时睡觉,作息时间非常固定。

他们有各自的兴趣爱好。“除了吃饭在一起,其他都是各干各的,”廖占峰说,“相对独立。”

独立不是疏远。有时父子俩会一起散步,老爸看书看电视有想法,就找儿子一起探讨。

当然也不是一直都是和谐的,曾经为网购退款的事,节俭的老爸还和儿子吵过。

一个屋檐下,日子重复着过,感情在相处里加深。吃饭聊天、买菜回家的脚步声、穿衣冷暖的唠叨……爱藏在细节里。父子俩互相陪伴,一年又一年,陪伴就是这么简单。

老房子是80年代建的。老爸老妈以前在飞机制造厂当管理,厂里就周日休息。老妈工作太拼,累到胃出血送医院。

后来因为老妈贡献大,一家人分到这房子。那时廖占峰和弟弟还年轻,弟弟读书好,去了美国大学工作,后来在那边定居了。

廖占峰记得,自己年轻时候生过比较严重的病。好在爸妈没有放弃为他治疗,十多年细心照顾,他慢慢好起来。住院那些日子,工作再忙,爸妈每周都去看他。

爸妈的付出,换来他的陪伴。老妈去世后,他和老爸按她意思,把骨灰撒进大海。

秋天傍晚有点凉,老爸就穿件薄外套,胸口还敞着。老爸主意大,家里事他说了算,九十多岁照样做主。廖占峰负责跑腿办事。在老爸眼里,63岁的儿子还是孩子。

"我去医院次数比他多,"廖占峰说。老爸身体硬朗,很少去医院。住四楼没电梯,爬楼不费劲。老爸戴的运动手表,每天走六千多步,如果去公园能上万步。

老爸有高血压,不会用医院的仪器,所以每次都是廖占峰陪着去。去年坐高铁去北方走亲戚,也是他陪着。除了买菜做饭,打扫卫生、领东西这些力气活,都是廖占峰干。

这份相互的守护,成了父子命运的循环。曾经被爸妈救回来的儿子,现在成了老爸的依靠。

“生命里大部分时间,都是和老爸一起过的。当然也有分开时候。老爸去福州那次,我在月台送他,汽笛响,火车慢慢开动,老爸在车厢里赶紧站起来向我挥手……”在老年网站上,廖占峰这样写着。

老爸确实老了。

今年六月,弟弟从美国回上海看他们。还是老爸下厨。灶台底下那大瓶自酿米酒,老爸往台上搬时明显吃力。

廖占峰和弟弟看着紧张,可老爸非要自己搬上去。老爷子说了,这瓶喝完就不再继续酿了。他也说过,做饭有时候会觉得累。现在爬楼梯也比以前慢了。

廖占峰说,老爸有个好朋友住在加拿大,有女儿陪着。原本他俩经常视频,一个月能聊上一两次。可最近老朋友身体不太好,半年没有视频了。

"走一步看一步吧。"问起以后怎么办,廖占峰说还没想太多。他没结婚,没孩子。弟弟在北京有房,以后退休回国也不会一起生活。老爸跟他说过,要是过几年自己不能照顾自己了,希望和他一起去养老院。

去养老院这件事,父子俩都很慎重。能在家里住最好,去养老院是实在没办法的办法。廖占峰觉得,好的养老院太贵,他们住不起;便宜的条件又太差,根本没法住。

要是真要去,估计得把房子卖了。他希望养老条件能变好,养老院环境、医疗都能更好点。

傍晚了,上海的夕阳正好。阳光照进老爸房间的白墙上,亮堂堂的。木桌上父子合影在反光,发着光。

电视上方挂着廖占峰的书法,那首"旧苑荒台杨柳新"。旁边是老妈的照片。厨房里,微波炉在响,老爸站在旁边活动着身体等着。廖占峰时不时看过去,看一眼,继续讲着他和老爸的故事。

大家都来聊聊,对这个故事有什么看法?

声明:取材网络,谨慎甄别!