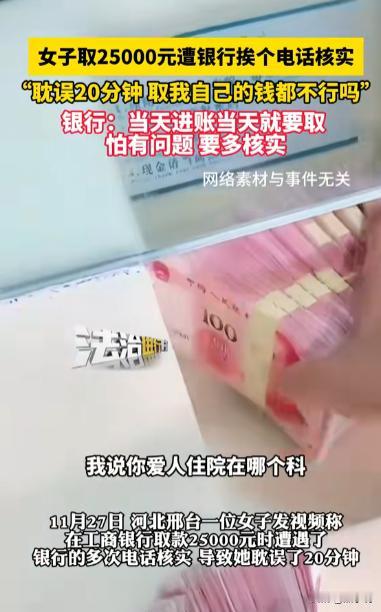

河北邢台,女子到银行要取25000元现金,银行问干什么用,女子说丈夫住院用。银行查看账户后,说女子账户有异常,需要核实。女子焦急等待20分钟,银行打了一堆电话,然后还跟女子要求需要提供丈夫住院的科室。女子暴怒:我取我自己银行卡里的钱,凭什么核实我丈夫在哪个科室?银行表示:为了账户安全考虑。 (信源:2024-11-29深圳新闻网) ——一场取款风波引发的信任危机 2024年11月末,河北邢台。 王女士焦急地站在银行柜台前,感觉每一秒都像一年那么长。 丈夫突发疾病住院,急需手术费,她揣着刚借来的25000元现金,只想尽快取出来送到医院。 可没想到,这笔救命钱,竟然被卡在了银行的流程里。 王女士的爱人,平日里身体硬朗,却突然病倒,被医生告知需要立即手术。 突然的变故让王女士一下子懵了。 东拼西凑,终于从亲朋好友那里借到了25000元,足够支付手术费用。 她火急火燎地赶到银行,以为取钱不过几分钟的事情,却没想到,一场意想不到的“拉锯战”就此展开。 银行柜员告知,由于这笔钱是当天存入的,按照银行的风险防控规定,需要核实交易来源和金额的合法性。 王女士心里一紧,本能地感到有点不对劲。 她解释这笔钱是借来的,用于丈夫的手术费用,但柜员依旧不为所动,表示必须走完流程。 时间一分一秒地过去,柜员的电话一个接一个,王女士的焦虑也越来越强烈。 20分钟过去了,柜员突然问:“您爱人在哪个医院哪个科室住院?” 王女士一下就生气了:“我取自己的钱,凭什么要跟你说这些?” 银行的解释是“为了账户安全考虑”,然而,在王女士看来,这更像是一种不信任,一种对她人格的冒犯。 在丈夫生命垂危的时刻,银行的“好意”在她看来更像是一种刁难。 从银行的角度来看,他们的做法也有他们的道理。 当前金融诈骗猖獗,银行作为资金流通的重要环节,必须加强风险防控。 大额现金交易,更是监管的重点。 银行柜员必须按章办事,严格执行各项规定,否则一旦出现问题,后果不堪设想。 当天存入,当天取出,这种操作模式确实容易被银行的风控系统盯上。 再加上王女士的账户常年不活跃,突然出现一笔大额交易,更是加剧了银行的警惕。 他们需要确认这笔钱的来源是否合法,用途是否正当,以避免成为洗钱或其他非法活动的帮凶。 然而,银行在执行风控措施的过程中,是否考虑过客户的感受? 对于焦急等待的妻子来说,这20分钟的核实时间真是漫长难熬。 更何况,银行对个人信息的过度盘问,也确实容易让人感到隐私被侵犯。 王女士的遭遇并非个例。 在网络上,类似的吐槽比比皆是。 有人因为取款金额稍大,就被银行工作人员反复盘问;有人因为取款用途解释不清,就被怀疑参与非法活动;甚至有人因为频繁取款,就被银行冻结账户。 这些事件的背后,反映出的是个人隐私权与银行风控措施之间日益尖锐的矛盾。 一方面,人们希望自己的财产安全得到保障;另一方面,人们也希望自己的隐私得到尊重。 如何在两者之间找到平衡点,是摆在银行和监管机构面前的一道难题。 王女士的愤怒,不仅仅是因为取款被延误,更是因为她的隐私被窥探,她的尊严被践踏。 在那个时刻,她不仅需要银行的安全保障,更需要别人的理解和尊重。 《民法典》规定,每个人都有权保护自己的隐私。 任何人都不能通过窥探、干扰、泄露或公开等手段侵犯别人的隐私。 银行询问王女士取款用途,无可厚非,但进一步追问丈夫住院的科室,则涉嫌过度收集个人信息,侵犯了王女士的隐私权。 商业银行在处理个人储蓄存款时,要确保客户自愿存款,随时可以取款,存款还会产生利息,并且银行会严格保密客户的信息。 王女士取款金额在规定范围内,银行没有理由拒绝。 法律的边界在哪里? 银行的义务是什么? 客户的权利又是什么? 这些问题需要在实际中慢慢摸索和改进。 科技的进步,给解决这个问题带来了新方法。 更精准的风险识别技术,可以帮助银行更有效地识别高风险交易,减少对普通客户的打扰。 数据脱敏技术,可以保护客户的隐私信息不被滥用。 更重要的是,银行需要转变服务理念,从“以风险为中心”转向“以客户为中心”。 加强员工培训,提升服务质量,用更人性化的方式与客户沟通,才能赢得客户的信任。