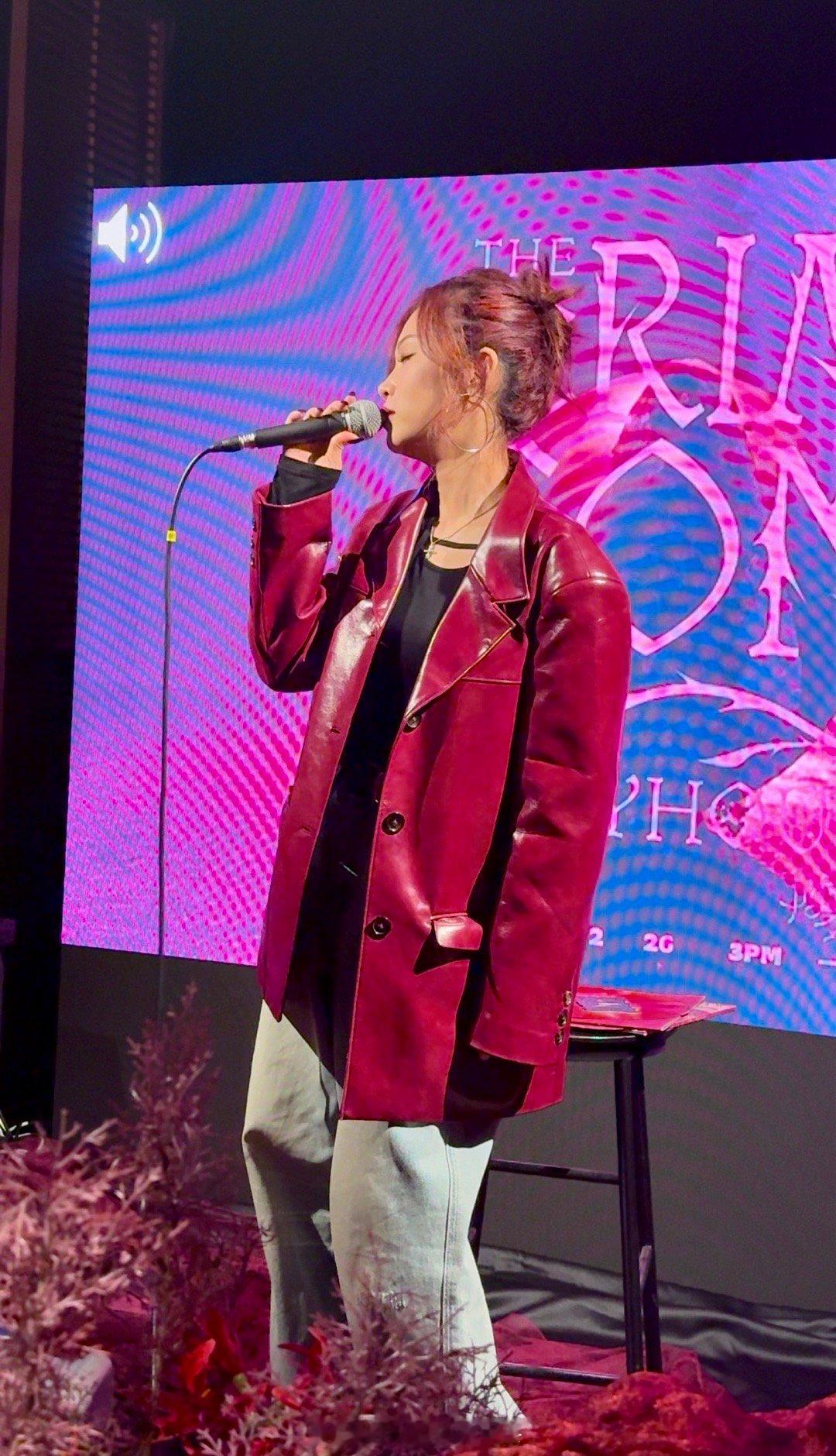

今天去A26参加了陈婧霏二专《猩红》 陈婧霏第二张全创作专辑猩红 分享会。

这次现场同样是「猩红」概念的又一落地,它有着明确的指向性,源起于专辑,有婧霏身为创作者对这一阶段的统领,而整个活动的内容都是对这一张专辑和这一阶段陈婧霏音乐的服务汇总。

它有一部分是我很熟悉的陈婧霏,不管是当时她一专前我和她做过的专访聊过的很多东西——她也在现场回答我的问题时戳到了那次是她的第一个音乐访问,还是为专辑宣传以来在播客和社交平台分享过的东西……在碎片化的时代,人常常会被卷于各种纷乱的信息流当中,重复是必然,创作者时常需要不断去重复解说关于音乐、关于创作、关于专辑的众多,重复亦可以是一种表达的加深,能通过不同媒介和场合让更多人通过表达认识到《猩红》这张专辑的缘起和创作者意图。

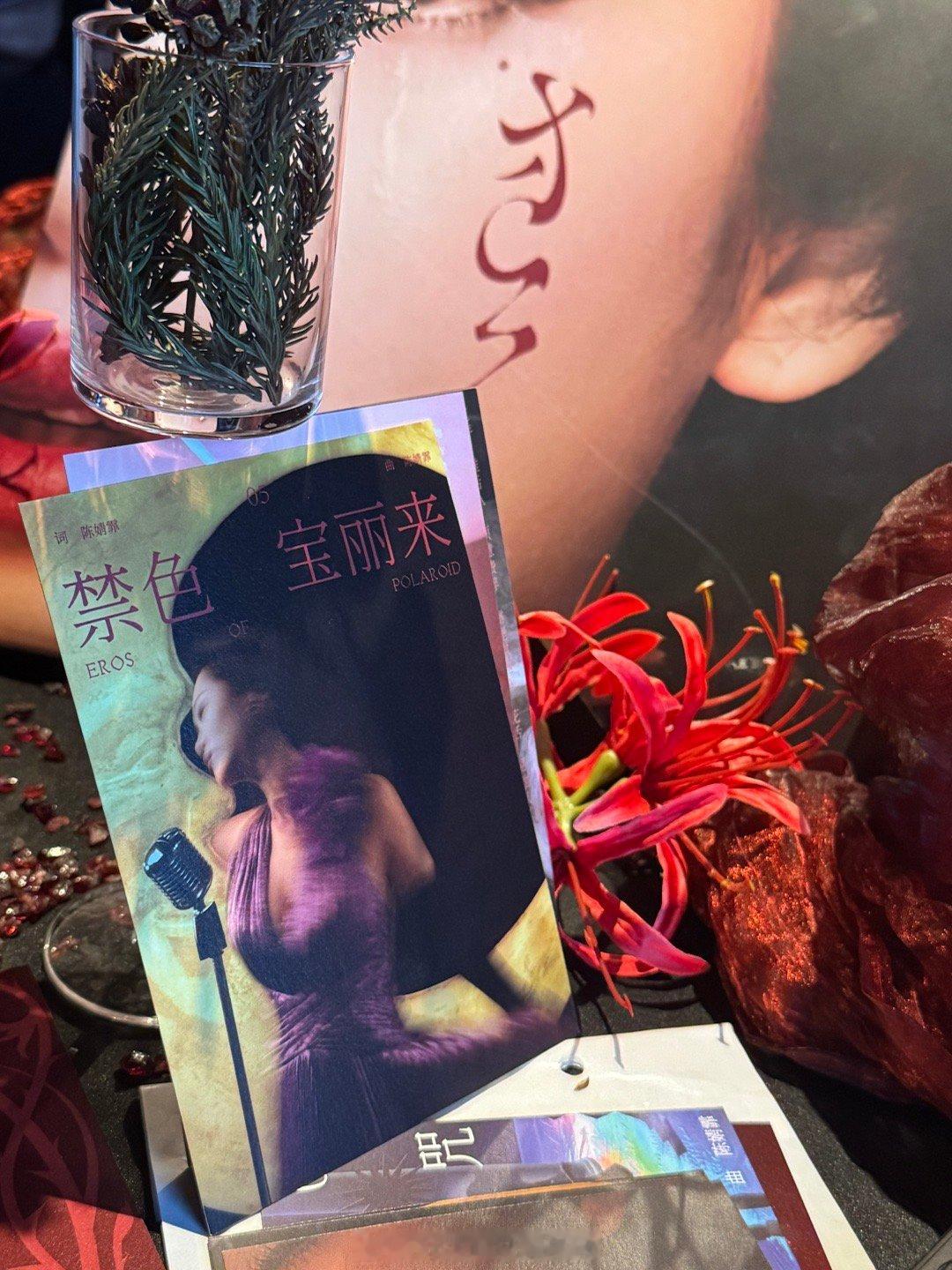

但又有一部分是我陌生的、不断变化也在不断清晰认识自己的、新鲜的陈婧霏。现场首度公开的专辑自传体概念短片、陈婧霏的全专公开分享、现场关于黑胶的展示和介绍,以及这次特别布置的被各种猩红色装满的现场,都是这次限定「猩红剧场」的全部内容。

和二专的全词曲创作一样,陈婧霏有着很少创作者可以独自完成的对作品的绝对主导,这和许多歌手依赖制作人或者企划A&R的作品不同,唱片工业包装出的歌手个性有一定程度上是不真实和加工的,而陈婧霏的作品里都有着浓烈而清晰的陈婧霏个人印迹,听到歌词、Melody亦或者她的声音响起,你就知道这是她的唱作作品。自然,陈婧霏也把分享会变成了一幕回望自我与内心、联结与成长、探索与变化的独角戏,如脱口秀般现场解构着解构《猩红》,也解构身为形容词的「陈婧霏」在这个阶段所呈现的向前。

记得在第一时间听完《猩红》,我曾一度不知道该如何推介这张专辑。一方面,它让我继续看到陈婧霏身上涌现出来的蓬勃创作欲,万事万物都可以成为创作的切口,这张专辑的整体性和音乐性都还要更强,陈婧霏的美学风格也逐步建立起来。但另一方面,这种审美极致化的作品并不是那种好消化的大众流行作品,它是有门槛的,对于自认还不够了解全面《猩红》的我而言,也担心我视角的主观狭隘不一定能很好拆解,而《猩红》是需要由内向外剖开解码的。

现场的分享都有很多类似的「解码」,不仅仅是大量同第一张专辑完成的互文和呼应,在歌曲与歌曲、曲风与曲风、歌名与填词等都存在着对应关系,还有一种对自我的解码,我很喜欢陈婧霏在现场分享用的「觉醒」,她也在经历和感受中清楚看清了现在的自己。

回顾上一张《陈婧霏》,它抛出来的“我是谁”命题是片场化的表演形式,集合了逃避现实和构筑理想乌托邦幻梦的自我找寻,当时还是新人的陈婧霏是用斑斓的色彩描绘的这场可以只是飘荡的自在旅行。这是没有太多边际和界限的,意象的选择也充满着一种朦胧和诗意的情怀。

但第二张专辑《猩红》不同,这是一张他态度的音乐作品,有它浓烈的可视化和独创性。色彩是视像的重要组成,视觉影像延伸到创作和演唱中,而陈婧霏的创作习惯也是先有的画面,画面成为了这张极致化的重要推动。

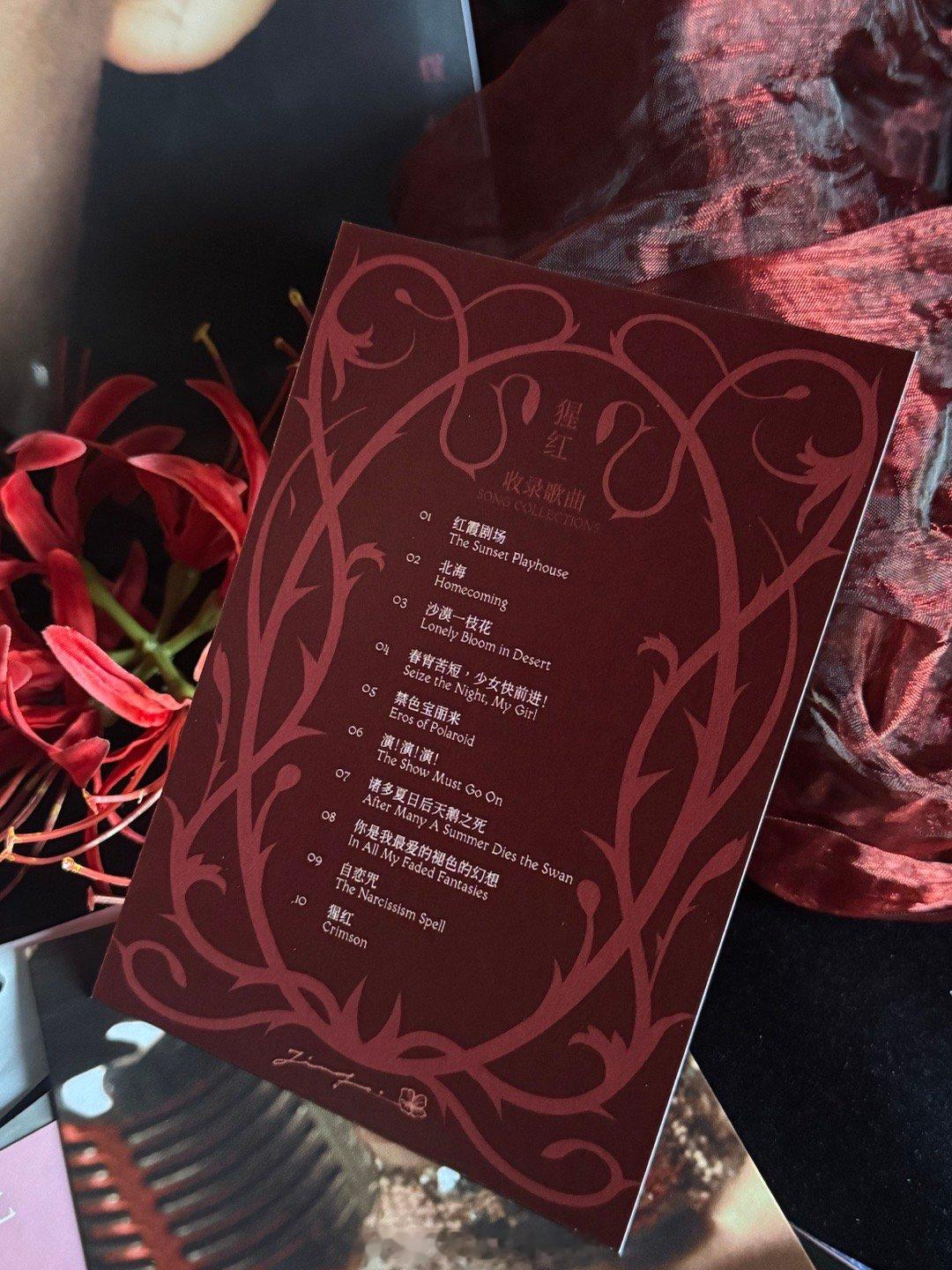

其中,众多的角色是《猩红》的重要组成,对角色的解锁细分到了具体的每一首歌,它们都有各自对“猩红”意象的补充,在曲风上也更多元和分化,它内在的自我架构也更深邃,有了电影感,甚至是悬疑感。陈婧霏在音乐作品中构造出的众多分身好比游戏通关解锁不同身份的过程,陈婧霏的光影宇宙也有了一个她自己的「瞬息全宇宙」。

同样的,还有她向内的更深钻寻,陈婧霏的创作有很多对在更深的黑暗与本我中找到答案,从日常中提取出作品素材需要的文学性。听这张专辑,也能听到她的挣扎与解脱,在控制与被控制中找到的平衡,在空间和想象中坦诚地交出自己,书写出形容词『陈婧霏』的可能。 你好音乐人

推荐歌曲:禁色宝丽来,自恋咒,诸多夏日后天鹅之死,北海,沙漠一枝花,猩红