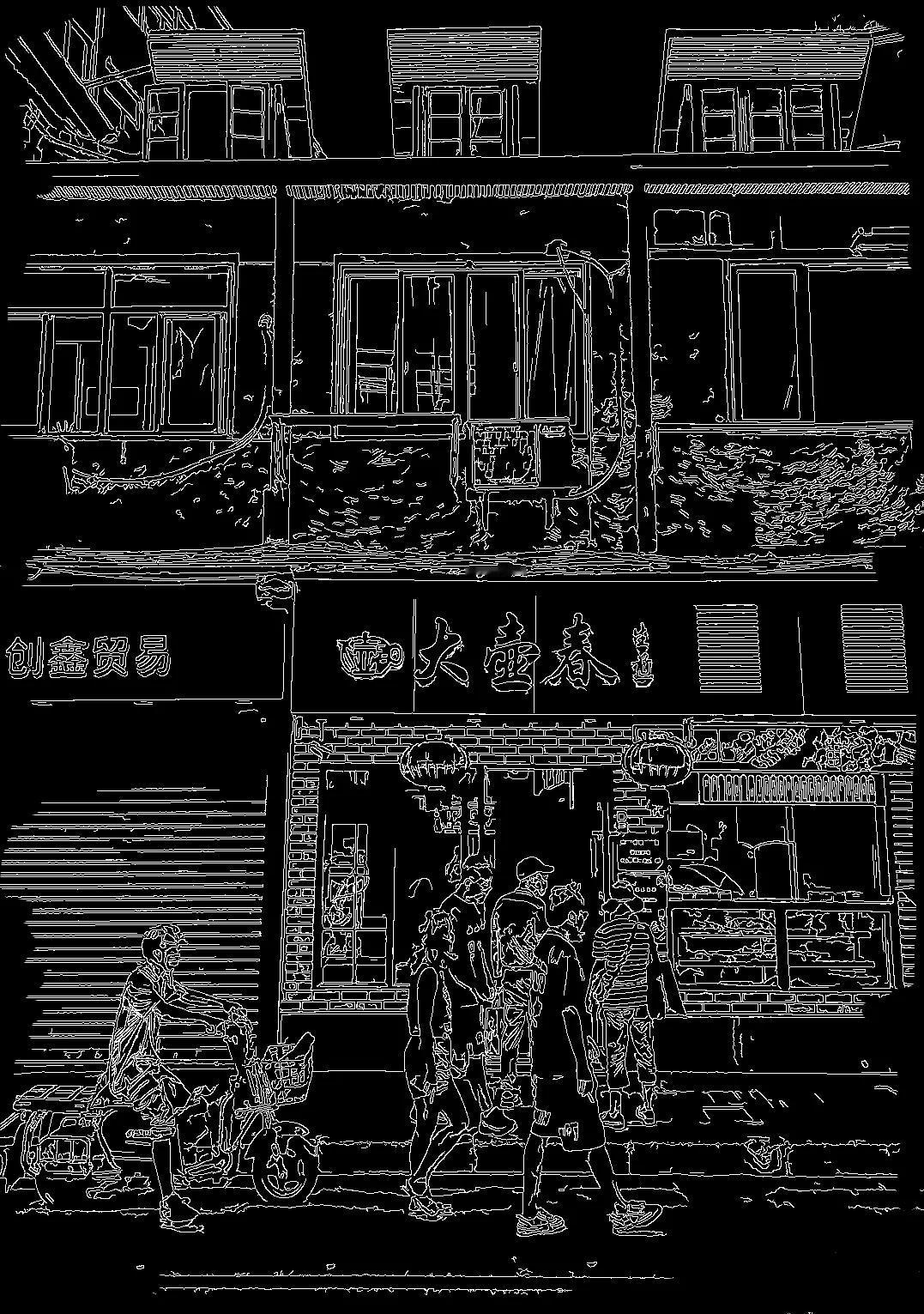

上海的清晨,是从四川北路飘来的一缕面香开始的。天还未大亮,街角的梧桐树影婆娑,路灯的光晕下,大壶春的玻璃橱窗已透出暖黄的灯光。白瓷盘上码着圆润的生煎,褶子朝上,像一朵朵含苞的莲,静待油锅的热烈唤醒。这是老上海的晨曲,是烟火与时光共舞的序章。 大壶春的师傅总说:“生煎的魂,在面里。”半发酵的面团醒在凌晨三点的案板上,师傅的手掌一揉一按,剂子便成了掌心大小的圆片。25克面皮裹着25克肉馅,不多不少,褶子必得捏出12道,这是1932年传下的规矩。油锅一热,生煎头朝下码进铁锅,水汽与油脂在高温中碰撞,噼啪作响如旧时弄堂的雨檐声。八分钟后,焦黄的底壳凝成琥珀,撒一把芝麻与葱花,香气直窜进街巷的肺腑里。 如今的生煎江湖,多了动物造型的创意包、咖喱味的跨界联名,但大壶春的玻璃橱窗里,依旧只摆着鲜肉、虾仁、蟹粉三味。中央厨房每日配送前腿肉馅,老师傅的手工褶子不曾被机器取代。曾有年轻人提议学别家“加勺皮冻多些汁”,老师傅摆手:“阿拉是肉心帮,汤水多了,就不是大壶春了。” 窗外的四川北路,高楼渐次林立,网红咖啡馆的霓虹与老字号的招牌交相辉映。但晨光中的大壶春,仍像一块磁石,将996的上班族、晨练归来的爷叔、背着画板的学生,统统吸进这方油香氤氲的天地。咬破生煎的瞬间,焦脆与绵软在齿间交响,仿佛听见石库门里煤球炉的噼啪、听见外滩海关大楼的钟鸣、听见这座城市从弄堂走向世界的脚步声。 当第一缕阳光爬上“大壶春”的金字招牌,铁锅里的生煎已卖空三巡。师傅擦净案板,学徒扫起地上的芝麻屑,玻璃窗上的雾气渐渐散去。街角的梧桐树下,一位穿旗袍的阿姨拎着竹篮走过,篮中躺着最后两只生煎——那是留给孙儿的放学点心。 上海的烟火,藏在一只生煎的十二道褶子里,藏在百年未变的油锅温度里,更藏在晨光中匆匆相遇又别过的人影里。大壶春的早晨,是这座城市写给时光的情书,墨迹未干,香气长存。