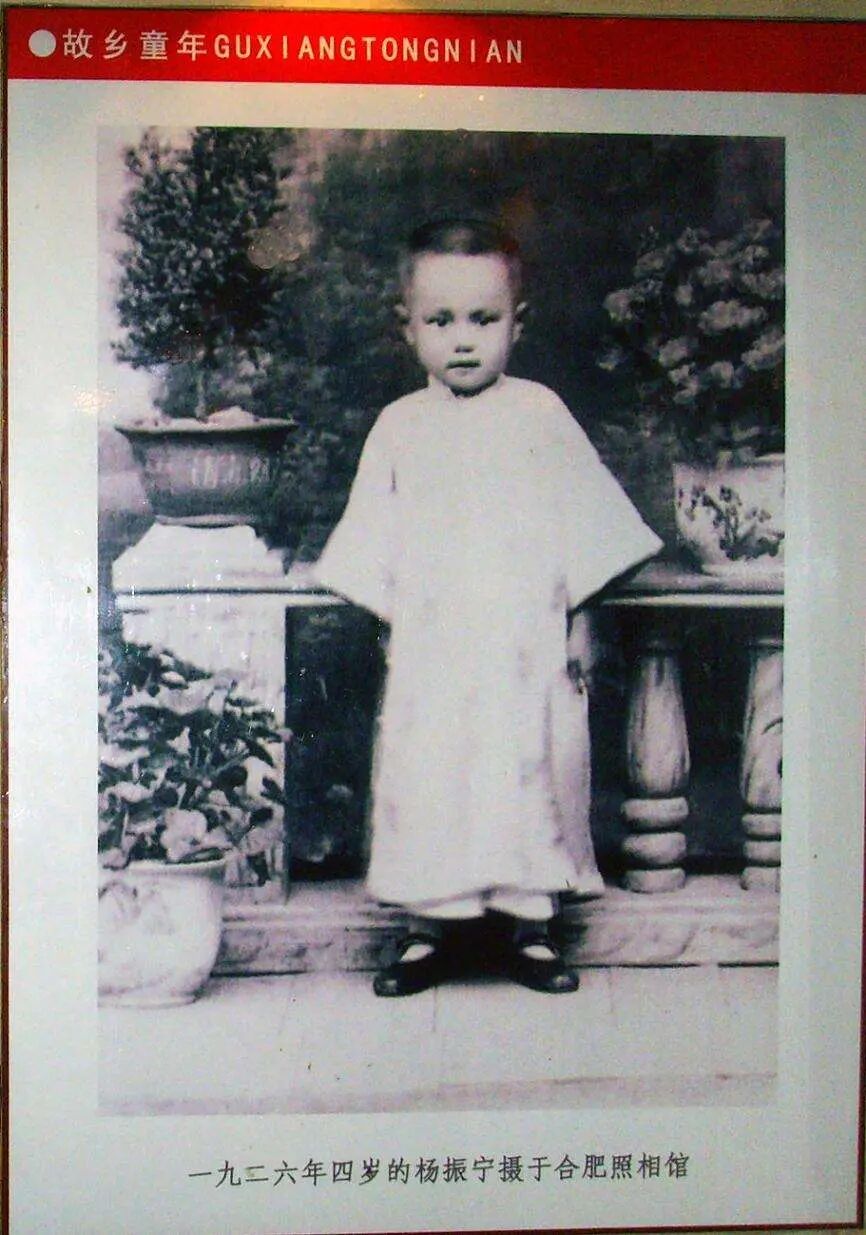

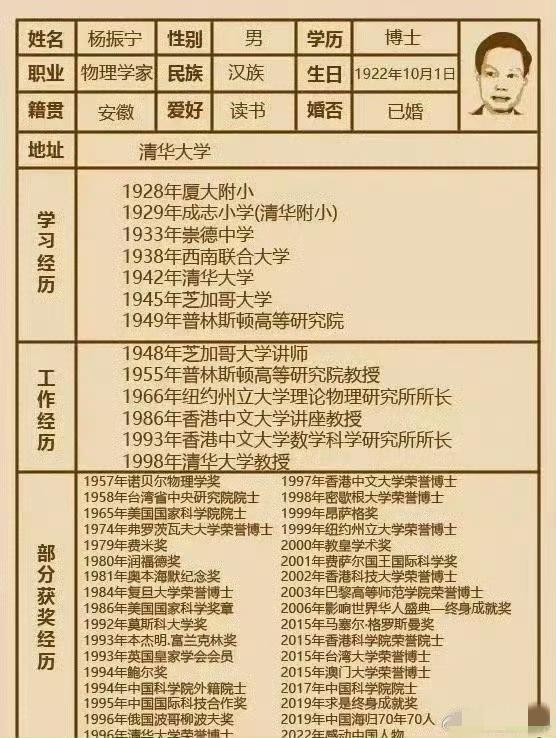

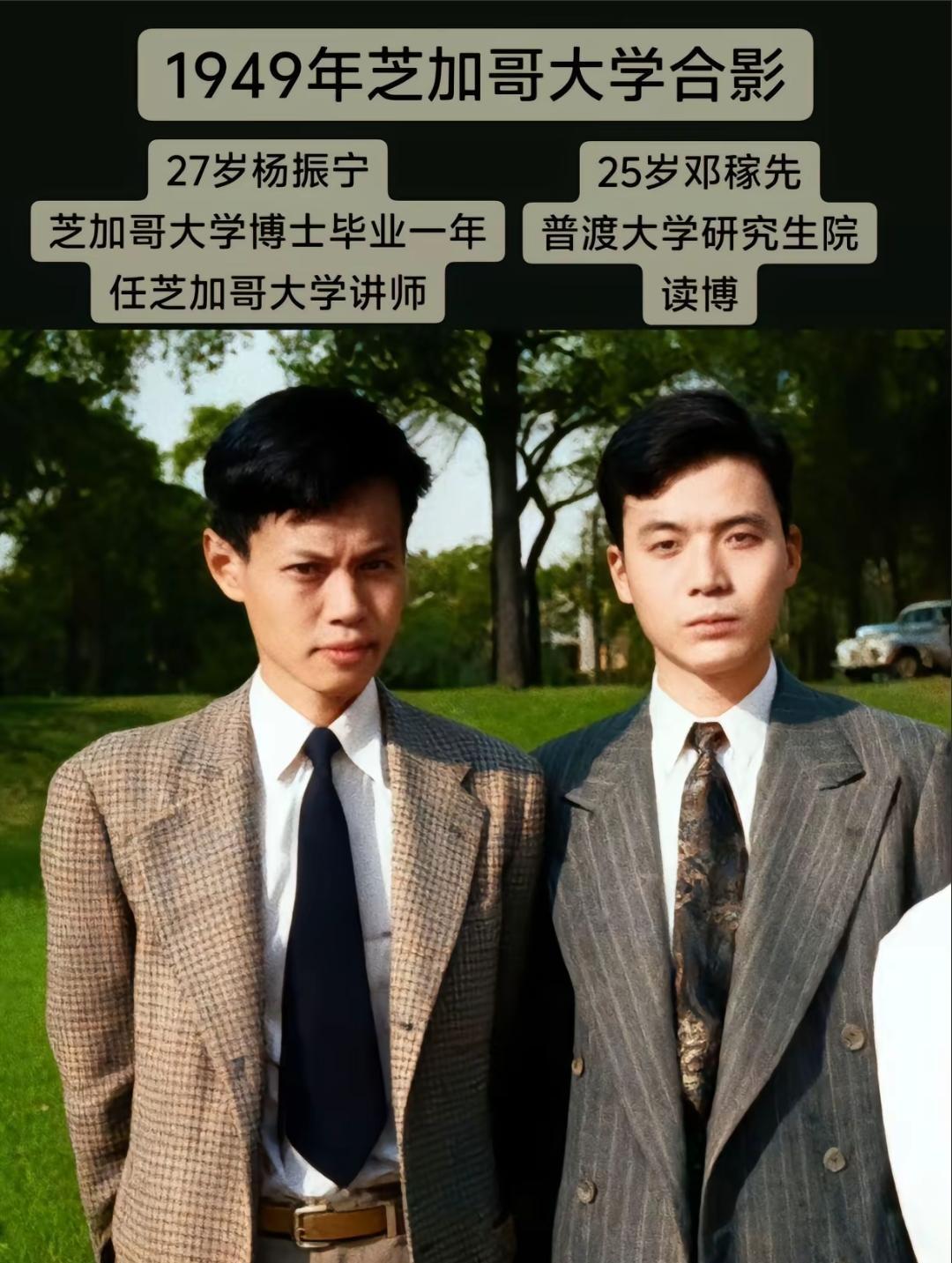

本文由杨振宁先生的二弟杨振平撰写,通过家庭生活的点滴,为我们展现了一个更为立体、真实的杨振宁。“异禀”初现的童年1922年,杨振宁出生于安徽合肥,名字中的“宁”字取自父亲当时工作的怀宁县。六岁时在厦门,他挑选的贝壳总是格外精致细小,父亲杨武之认为这显露出他不同于常人的观察力。杨振宁天生是个“左撇子”,虽在母亲要求下改用右手吃饭写字,但其他活动仍惯用左手。弟弟杨振平猜想,他日后异乎寻常的成就,或许正得益于左右脑的协同运用。父亲常与他谈论科学和历史,甚至提及诺贝尔奖。童年的杨振宁曾立志要拿此奖,当时父亲只当是童言无忌,未曾想二十年后竟一语成谶。清华园里的少年时光在清华园度过的少年时代充满冒险。他和小伙伴们最爱从气象台的高坡骑车冲下,疾驰过一座没有栏杆的小桥。回想起来,他自己也感叹那是“极危险的事”。他还曾载着年幼的弟弟在砖砌的窄沟里骑车,一次不慎摔倒,弟弟额头磕破。他赶紧带弟弟去医院处理好伤口,再用点心“贿赂”,哄他不要告诉父母。学业与家庭的点滴杨振宁天资过人,16岁就以同等学力考入西南联大,在两万多名考生中名列第二。家中有一面黑板,父子俩常在上面讨论数学,那些几何图形和奇怪符号(包括把数学术语“相交”戏称为“香蕉”),是弟弟妹妹们对高深学问最初的印象。他爱唱歌,走路、做功课时总爱大声唱,弟妹们因此学会了许多中外歌曲。一位朋友甚至通过“歌唱得很难听的那个人”来辨认他。他也爱给弟妹们“说书”,将《悲惨世界》等英文名著翻译并讲述给他们听,可惜常常一本书没讲完就又开了新坑,让听众们心痒难耐。与父亲的深厚情谊与观念碰撞杨振宁的书念得极好,父亲曾评价:“振宁是90分以上的学生。”他就像一盏明灯,给远在中国的家人带来无限的鼓舞与期望。1948年,弟弟杨振平赴美留学,当时刚博士毕业的杨振宁,立即从自己微薄的薪水中分出三分之一资助弟弟。他的朋友米尔斯也感叹:“富兰克(杨振宁的英文名)对我就像一个父亲。”然而,父子之间并非没有分歧。有时父母争吵,杨振宁会直言不讳地批评父亲“有失体统”;他对父亲一些举止粗俗的朋友也表示过不满,这些都曾引发父亲的怒火。未能实现的归国心愿与历史的选择1960年至1962年,父母到日内瓦与杨振宁团聚。父亲详细介绍了新中国的情况,希望争取已在物理学界成名的大哥回国效力。杨振宁虽然心怀报国之志,但考虑到当时的科研环境可能不利于他的学术持续发展,他认为留在美国,未来或许能对中国和中美科学交流做出更大贡献。父亲虽感矛盾,但最终未能说服他。从历史后见之明来看,这个决定影响了世界科学史的进程。杨振宁在60、70年代取得的杨-巴克斯特方程、规范场与纤维丛关系等里程碑式的工作,都发生在此之后。他不仅成为物理学界的泰斗,此后更为促进中国科学发展、提携后辈、为中国学者正名做出了巨大努力。他不仅是弟妹们敬爱的大哥,从某种意义上说,也是我们全体民族同胞的“大哥”,他的一生为中华儿女带来了无比的荣耀与光彩。