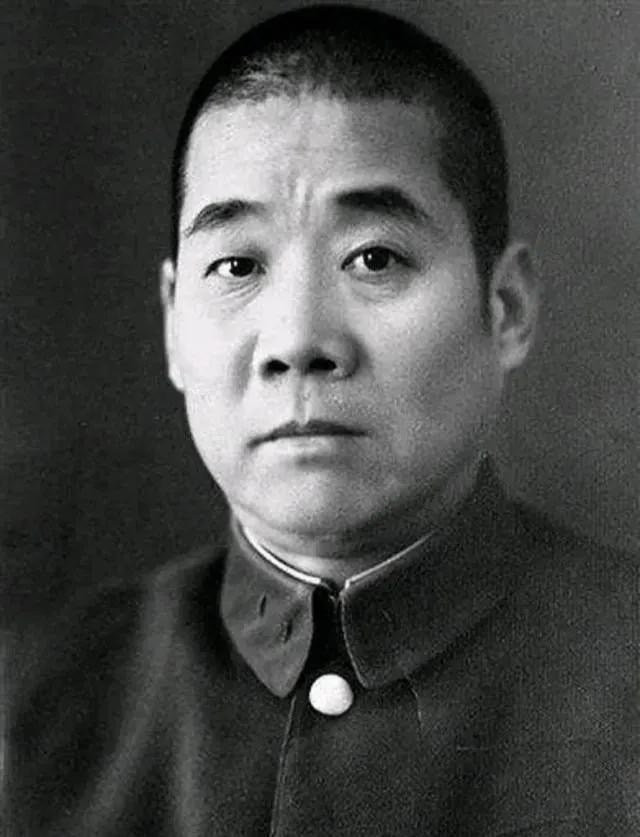

1946年,毛泽东收到一封奇怪的信:“我想来延安,光杆司令你要不要?” 毛泽东微微一愣,放下手中的笔,细细咀嚼着这短短一句话。 旁边的周恩来也凑过来看了眼,两人对视一笑,眼中却同时浮现出警觉与兴味。 发信人名叫王劲哉,毛泽东并非第一次听到这个名字。 王劲哉出身贫寒,从小便目睹百姓在战乱与苛政下挣扎求生,这让他自幼心中埋下了“改变一切”的火种。 不同于许多出身名门、手握资源的国军将领,王劲哉是靠着一把枪、一股狠劲,从最底层的大头兵一步步爬上来的。 作战时,他凶狠果决,对敌人绝不手软;而对待无辜百姓,却又总能展现出难得的怜悯和柔情。 他会把行军粮食分给流离失所的孩子,会在寒冬里用自己的斗篷盖在老妇人身上。 可另一方面,他对自己的士兵极其苛刻,犯错的轻则骨折,重则残废,军纪森严得令人胆寒。 蒋介石对此颇为头疼,曾多次派人劝说王劲哉收敛手段,但他根本不听,行事全凭自己的脾性和战场的直觉。 王劲哉打仗自有一套极其个人化的思路,常常不听中央指挥,擅自行动,虽然战功显赫,却让蒋介石越来越忌惮。 最终,在一次战役失利后,王劲哉的部队元气大伤,被迫撤退。 他没有选择继续依附国民党,而是在一片兵荒马乱之地自立门户,招兵买马,意图东山再起。 蒋介石察觉他的野心,立刻出手,将其势力一一剿灭,削弱得所剩无几。 王劲哉心知肚明,国民党再无他的位置,自己不过是那帮人眼中的一枚弃子,任劳任怨打了半辈子仗,到头来却要被一点点蚕食殆尽。 他不甘,他愤怒,但他也明白,凭一己之力无法与庞大的国民党机器抗衡。 于是,他做出了一个惊人的决定,给毛泽东发去电报,请求前往延安投靠。 毛泽东把电报拿在手中,眼神沉静而锐利,片刻后,他放声大笑起来,声音在窑洞中回荡。 “有趣,有趣!”他对周恩来道,“这是送上门来的‘向导’啊!” 王劲哉的老巢正是大别山一带,而大别山,自古便是兵家必争之地,山高林密,易守难攻。 若能有一个熟悉地形、懂得军情,又敢打敢拼的人指路,将来无论是防守还是南下,都是极大的助力。 周恩来也微微点头:“主席,这人的确可用。不过,他性情孤僻跋扈,恐怕不好驾驭。” 毛泽东眯起眼睛,露出一丝意味深长的笑容:“越是这样的人,越要善加利用。得让他明白,真正能实现他‘改变天下’理想的,不是蒋介石那一伙,而是咱们共产党。” 当天晚上,毛泽东亲自起草了回电,大意是:王司令若有志改造国家,延安自当张开双臂欢迎,共谋大业,不负天下苍生。 几日后,一队人马秘密穿越封锁线,风尘仆仆地赶往延安。 队伍中最显眼的,自然是那个高大魁梧、面带风霜之色的王劲哉。 他身边已经没有多少旧部,行李也极为简陋,但那双深邃的眼睛里,却燃烧着不灭的野火。 到达延安那天,王劲哉没有带任何表面上的仪式,他穿着一身洗得发白的旧军服,径直走向等候多时的毛泽东。 毛泽东从座位上起身,亲自迎了出去,笑着伸出手:“王司令,欢迎你回到人民的队伍里!” 王劲哉怔了一下,随即重重握住毛泽东的手,声音低沉而有力:“从今往后,王劲哉这一条命,就是您的了!” 延安的阳光洒在他们握紧的双手上,仿佛为这场别开生面的“归队”赋予了一层庄严的光辉。 随后几个月里,毛泽东安排王劲哉在大别山地区秘密活动,整编当地武装力量。 他熟悉山川地形,且深得百姓信任,极大地加快了大别山根据地的建设步伐。 对于王劲哉,中央也采取了特殊政策——既给他充分的自由度,又在关键时刻予以正确引导,使其逐渐从孤傲的个人英雄转变为坚信集体力量的战士。 1947年春,随着全国局势进一步恶化,大别山成为了人民解放军南征北战的重要后方。 而这一切的铺垫,正是从那封看似无厘头、实则充满深意的电报开始的。 历史没有辜负王劲哉,他用自己的方式,终于走上了真正为天下苍生搏击的道路。 而毛主席,也以他一贯的远见卓识,将这柄桀骜不驯的双刃剑,锻造成了劈开旧世界的一道锋刃。 信息来源:百度百科——王劲哉