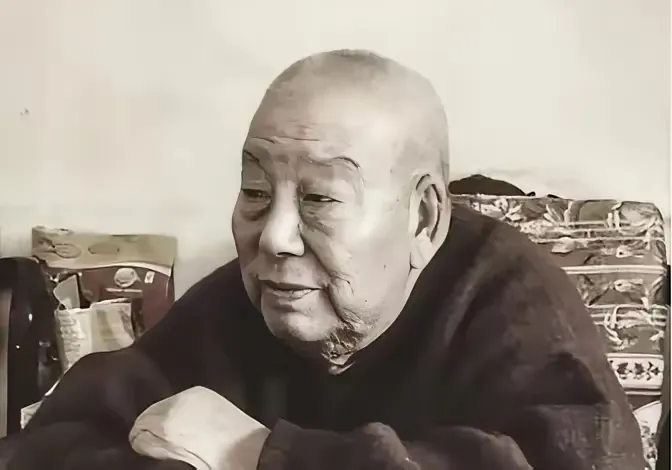

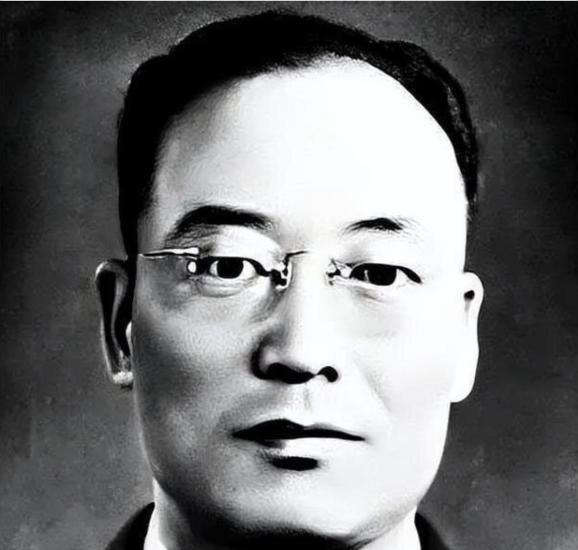

1953年,抗美援朝战争结束后,有人询问五星上将麦克阿瑟:"哪个中国人让你印象最深刻",麦克阿瑟脱口而出:"高守余!" 高守余,1928年出生在山东省昌乐县一个普通的小村庄。那时候的中国,正被战乱撕得四分五裂。日本侵华战争爆发时,他才9岁,亲眼看着家园被毁,乡亲们流离失所。1945年抗战胜利,短暂的和平还没暖热身子,国共内战又来了。1948年,昌乐解放,21岁的高守余在1949年新中国成立后,带着满腔热血参了军,想为这个刚站起来的国家出一份力。 1952年,高守余跟着部队上了朝鲜战场。那是抗美援朝战争的关键一年,10月,上甘岭战役打响。这场仗,被称为朝鲜战场上最硬的一块骨头。志愿军对阵以美军为主的联合国军,拼的是命,守的是国。高守余所在的第15军47师升阳1连,被派去守537.7高地。这地方是个要命的咽喉,谁拿下它,谁就能扳回局面。 美军也明白这点,下了血本。重炮、飞机、坦克全上,轰得山头跟筛子似的。高守余他们守在坑道里,靠着简陋的装备硬扛。炮弹一轮轮砸下来,阵地被炸得没法看,连队的人越来越少,弹药也快见底。到了10月6日,守军只剩12个人还能动,美军又冲上来,情况糟得不能再糟。 这时候,高守余站了出来。他主动请战,带着剩下的几个战友死守阵地。他们没啥花哨招数,就是靠地形跟敌人耗。你从正面来,我就侧面打;你换方向,我再调整。虽然武器差一大截,但他们拼着一口气,硬是把敌人一次次顶回去。 到了10月7日,战斗到了最惨烈的地步。战友一个个倒下,最后只剩高守余一个人。他身上带着伤,手里的子弹早打光了,可他没退。他掏出刺刀,跟冲上来的敌人干上了。整整18个小时,他一个人守着阵地,挡住敌人6次进攻,干掉了90多个敌兵,直到援军赶到,他才倒下去。 这事在战场上传开了,连美军都傻了眼。一个普通士兵,咋能这么拼?麦克阿瑟,联合国军的总指挥,管着这场仗。他见识过志愿军的硬气,但高守余这号人物,还是让他心里留了个印。1953年战争结束,有人问他哪个中国人印象深,他张口就说:“高守余!”这不是随便说说,能让对手记住名字,那得是真有本事。 高守余没死在战场上,后来回了国。他没把自己当英雄,回了山东老家,继续干活过日子。他的故事被写进书里,成了上甘岭战役的一个标志。537.7高地的死守,不光是他一个人的功劳,更是志愿军那股不服输劲头的写照。 说起高守余,就得说说上甘岭那场仗。1952年10月14日开始,43天,志愿军跟联合国军打了无数个来回。美军扔了190多万发炮弹,500多颗炸弹,想把这块地轰平。可志愿军愣是没让步,靠着人扛肩背,把粮食弹药运上去。高守余只是其中一个缩影,那场仗里,像他这样的人多得数不过来。 麦克阿瑟为啥记住高守余?不是因为他一个人扭转战局,而是他代表了志愿军那种豁出去的精神。美军有飞机大炮,志愿军有啥?破枪、手榴弹,外加一身胆子。可就是这股胆子,让麦克阿瑟头疼。他后来回忆朝鲜战场,说对手的意志是他最忌惮的,高守余的名字,大概就是这意志的一个记号。 高守余的事迹,不是孤立的。抗美援朝里,志愿军打了多少硬仗?从长津湖到铁原,再到上甘岭,每一仗都是拿命换来的。高守余守537.7高地,靠的是自己不怕死,可背后是整个部队的支撑。没有后方送来的援军,他也撑不到最后。 再说回高守余这个人。他不是啥大人物,没上过学堂,也没啥背景,就是个山东庄稼汉出身。可战争来了,他站出来了。18小时,90多个敌人,这数字听着玄乎,但那是真刀真枪拼出来的。他后来回乡,没到处吹嘘,也没想着捞啥好处,就跟普通人一样过日子。这份低调,反倒让人觉得他更真。