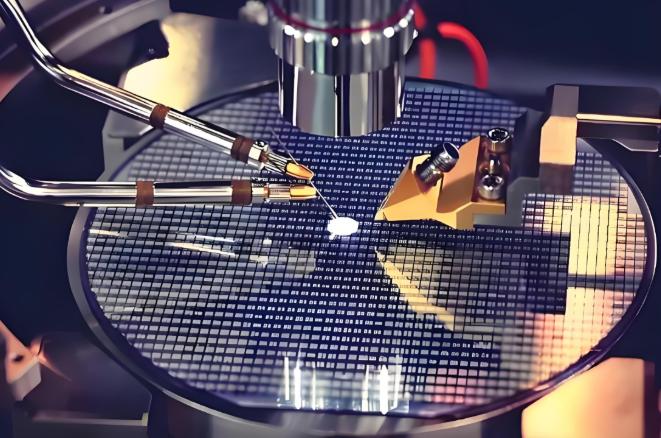

为什么最好的光刻机来自荷兰,而不是芯片大国美国? 站在2025年的今天,当我们提起全球芯片产业的关键设备,几乎所有人都会想到荷兰ASML公司的光刻机。这家公司如今占据全球光刻机市场85%的份额,成为不折不扣的行业霸主。然而,翻开历史的扉页,ASML的诞生与成长却充满了意外与曲折。 让我们回到40年前。当时的芯片行业正处于快速发展期,从第一代计算机的18000个真空管,到60年代芯片上集成几百个晶体管,科学家们已经意识到,只要持续缩小晶体管体积,计算能力就将呈指数级增长。而这一预言,正是后来被称为"摩尔定律"的技术进步轨迹。 在这场微缩技术的角逐中,光刻机成为了关键装备。然而,谁能想到,今天统治这一领域的公司,起源于一次无奈的妥协? 1980年前后,荷兰企业家阿瑟·德尔·普拉多创办的ASM公司虽然在芯片设备领域已经小有成就,年营收达到3700万美元,但他清楚,如果想要在行业站稳脚跟,必须涉足光刻机领域。可研发一台全新光刻机至少需要5000万美元的投入,远超公司财力。 同一时期,另一家荷兰公司飞利浦也萌生了研发光刻机的想法。起初,他们根本没把普拉多的小公司放在眼里,而是试图与美国当时的光刻机巨头Perkin-Elmer合作。这家美国公司在70年代末控制了全球九成以上的光刻机市场。但由于飞利浦决策层摇摆不定,多次洽谈都未能达成合作。 无奈之下,飞利浦转向了ASM。据说,两家公司的合作谈判用时不到15分钟就敲定了。按照协议,双方各出资210万美元成立新公司,其中飞利浦的投入包括30万现金和价值180万的光刻机零部件,以及45名技术人员。就这样,ASML诞生了——不是源于远见卓识的战略规划,而是双方妥协下的产物。 接下来的几年里,这家新公司唯一的"成就"就是疯狂烧钱,前期投资高达3500万美元。更糟糕的是,生产出来的光刻机几乎无人问津,唯一的买家还是飞利浦自己的部门。眼看无利可图,普拉多选择了退出,而飞利浦接手了股份和债务。 飞利浦随后派出贾特·斯密特接管ASML。这位60年代曾在飞利浦工作过的老将,此时接手这个亏损子公司的决定被周围人认为是"彻底疯了"。没有人能预见到,正是这个"疯狂"的决定,最终开启了ASML从绝境中崛起的传奇,并重新定义了全球半导体设备行业的竞争格局。 接手濒临倒闭的ASML后,贾特·斯密特面临着一个几乎不可能完成的任务。公司产品无人问津,技术问题层出不穷,资金紧张到了极点。但与所有人的悲观预期相反,斯密特看到了其他人忽视的机会。 在走访客户和参加展销会的过程中,斯密特得到的反馈几乎一致:没有公司愿意购买ASML的产品。原因很简单,光刻机精密复杂,一旦安装使用,企业希望故障率保持在最低水平,而这需要完善的售后服务体系。其他光刻机公司已经售出数百台设备,建立起成熟的销售网络,而ASML的销量为零,自然没有企业愿意冒险成为第一个客户。 面对这一困境,斯密特没有退缩。经过技术团队评估,他认为公司至少还需要1亿美元的投入才能转危为安。这个数字足以让飞利浦的决策层望而却步。但斯密特直接将这一报价提交给了董事会,将选择简化为两个:要么拿钱,要么让ASML倒闭。最终,飞利浦选择了前者。 这个关键决策为ASML未来的成功奠定了基础。到了90年代,ASML开始在国际市场崭露头角,先是击败了日本企业,然后逐步建立起全球市场优势。而这种成功的关键,不仅在于技术突破,更在于ASML构建的全球化供应体系。 与封闭式发展不同,ASML采取了开放合作的战略。他们与德国蔡司公司合作获取顶级光学镜头,与美国公司合作开发光源技术,将全球最顶尖的技术集于一身。如今,ASML拥有超过5000家供应商,其中荷兰本土仅有1600家,其余分布在亚洲和北美地区。这种全球化协作模式,让ASML能够分散研发成本,同时获取最先进的技术和元器件。 更令人惊讶的是,ASML还成功将客户转变为股东。英特尔、三星、台积电等芯片制造巨头不仅是ASML的主要客户,还是其重要股东。这种独特的商业模式确保了产品与市场需求的紧密结合,也为ASML赢得了稳定的资金来源和市场支持。 与ASML的成功形成鲜明对比的是美国光刻机公司的衰落。曾经占据全球九成市场的Perkin-Elmer,最终在竞争中落败。日本的尼康和佳能虽然在低端光刻机市场保持一定份额,但在高端市场上远不如ASML。