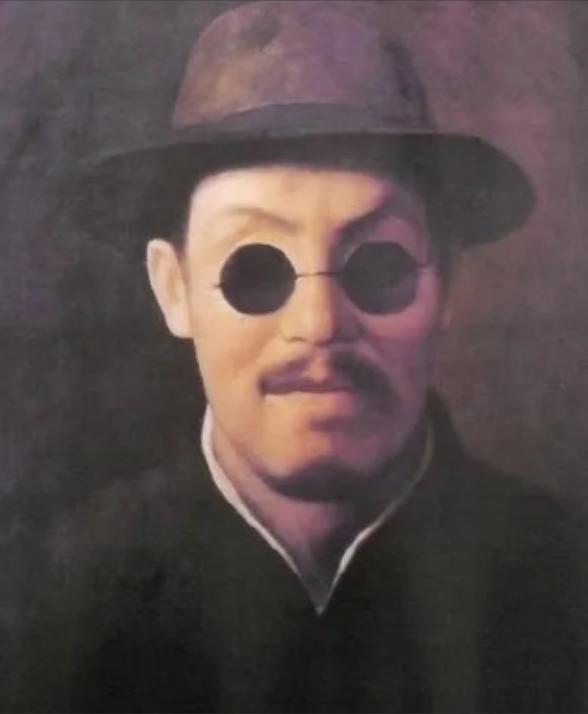

1949年,著名二胡演奏家储师竹正在上课,突然叫停学生的训练:“这是什么曲子,谁写的?”学生老实回答:“这是无锡街头一个瞎子艺人瞎拉的。”没想到,这件事竟然拯救了一首世界名曲。 那个瞎子,名叫阿炳,提到这个名字,人们总会联想到二胡、瞎眼和破衣烂衫,但很少有人知道,他的身世凄凉得令人唏嘘。 阿炳出生于无锡,其父华清和是位道士,也是一位略通音律的文化人。 阿炳的母亲出身卑微,社会地位低下,自小便受到邻里歧视。 母亲早逝,阿炳从小在街头巷尾游荡,经常被同龄人欺负。 父亲见他无所依靠,心生怜悯,便将他带入自己所在的道观抚养。 在清冷寂寥的道观里,阿炳的命运悄然改变,父亲教他识字、诵经,更重要的是教他演奏:三弦、琵琶、笛子、二胡,阿炳样样能上手,而且天赋极高,悟性极强。 很快,他便以一手“道观乐工”的技艺,走上了人生的第一个高峰。 生活稍微有了些起色后,阿炳开始频繁出入风月场所,沉迷声色。 或许是童年苦楚太深,他把青年时期所有的渴望都投射在了纸醉金迷的夜晚。 日子久了,他感染了梅毒,因病致盲,失明后,阿炳的命运如断弦之琴,一落千丈。 从道观乐工变成街头艺人,从风月场所的座上宾沦为桥洞下的盲汉,阿炳失去了光明,也失去了演出的资格。 没人再愿请他登台演奏,他只能靠一把二胡、一根拐杖,在无锡的街头四处漂泊。 他常坐在二泉旁的一棵老槐树下,靠拉曲卖艺为生。 运气好时,有上流人家赏他几个钢镚,能吃顿饱饭。 运气不好,就挨饿、受冻、被狗咬。,坊邻里对他颇有怜悯,有时送他点热饭剩菜。 他后来还搭伙成了家,对方是位寡妇,日子虽苦,却也有了一点人间烟火的温度。 就在这被命运弃绝的灰暗岁月里,阿炳用手中二胡谱写出了《二泉映月》。 曲如其名,清冷如泉,忧伤如月。 没有人知道这首曲子确切的创作时间,但所有听过它的人,都能听出一种超越时代的悲凉与力量。 乐曲一开头,便是低沉的吟唱,如寒夜里老人喃喃低语。 接着,主旋律如水波荡漾,时而舒缓如水,时而急促如泣。 整首曲子没有一句歌词,却句句有情,仿佛是阿炳用二胡说出的“我这一生”的心声。 《二泉映月》不是为了舞台而作,也不是为了谁的掌声而奏,它只属于一个人,一个身处泥泞却依然仰望明月的阿炳。 正是这一年,1949年,储师竹追到了无锡,在街头,他终于找到了阿炳,看到了那位穿着破布、蓬头垢面,却抱着二胡如同抱着灵魂的人。 储师竹听他演奏,泪湿眼眶,他立刻决定,要为这个人录音、记谱,把这首曲子带进更大的世界。 当时设备简陋,录音条件极差,但储师竹还是坚持将阿炳的演奏录了下来,并请人将其整理成谱。 整个录音过程中,阿炳一边拉,一边流泪——他不知道,这段声音将成为他留给世界最宝贵的遗产。 几年后,《二泉映月》逐渐在全国流传开来,被越来越多的演奏家改编演绎,并最终走向国际舞台。 联合国教科文组织曾高度评价这首作品,称其为“人类音乐文化中的瑰宝”。 阿炳的一生是悲剧的,却也是伟大的。 他没有高堂广厦,没有弟子满门,甚至直到死去时,仍是无锡街头一个无名的盲人。 但他却用一把二胡,一段旋律,向世界证明了:真正的艺术,不需要舞台,它可以诞生在最黑暗的角落。 如今,《二泉映月》已成为中国民族音乐的象征,被世界各地的音乐人演奏。 而无锡惠山的那口泉,也因为这段旋律,而被赋予了“魂泉”之名。 信息来源:[1]游暐之.从有我之境至无我之境——由阿炳的塑造看王宏伟歌剧表演艺术追求[J].歌剧,2024(9):70-79