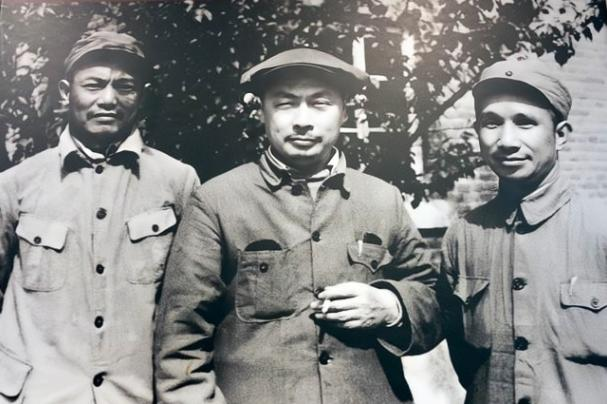

1942年,侦察队长凌少农,私下向日本人购买布料,对方说:“你看起来像军人?”凌少农回道:“没错,我就是新四军!”原以为,凌少农会被日本人出卖,没想到顺利完成交易。 1942年,华中地区的冬天格外寒冷。冷风如刀,割在人脸上犹如刮骨,山林之间积雪未融,寒意沁骨。 新四军某部驻扎在苏北山区,战事吃紧,敌人频繁扫荡,后勤供给严重不足。 缺粮、缺药、缺衣,尤其是御寒的棉衣和棉被,更是稀缺得可怜。 许多战士只能裹着破旧军装苦熬,夜晚冻得睡不着觉。 就在这风雪交加的节骨眼上,侦察队长凌少农接到了一项特殊的任务,想办法筹措一批布料回来,哪怕只够做几件棉衣也好。 凌少农是三十出头,个子不高,眼神机警,为人沉稳果敢。 他知道,这不是普通的“后勤任务”,而是一项必须成功的“生命任务”,因为很多战士已经开始冻伤,再不解决问题,将有无数人倒在寒风中,甚至连战斗力都维持不住。 可在敌占区,哪里还有多余的布料?走私受限,老百姓自己也都在裹破衣服熬日子。 凌少农琢磨再三,决定孤身带着一点粮食出门。 他不是为了投机,而是准备孤注一掷:冒险和驻地附近的日伪据点接触,看能否“以物易物”。 那是个灰蒙蒙的上午,他化装成普通商贩,驮着几袋粮食,步行几十里路,来到了一个小镇边缘的集市。 镇子虽小,却是日军控制下的重要节点,来往有不少“黑市”交易,只要胆子够大、嘴巴够严,小本生意往往还能做成。 凌少农找到一家据说有货的杂货铺,老板是个中年日本人,戴着圆框眼镜,皮肤发黄,脸上有种常年在外的疲惫。 他站在柜台后,目光锐利地扫了凌少农一眼,然后用生硬的汉语问道:“你要什么?” 凌少农低声说:“听说你这儿有布,我想换些。” 老板眯起眼睛看他,嘴角勾起冷笑:“用什么换?” 凌少农将身后口袋揭开一角,露出一把小米,还有几块压紧的玉米饼。 老板眼睛亮了一下,却又很快沉下脸:“这些……不是平常百姓弄得到的。你,看起来像军人。” 这话一出,空气顿时凝固,凌少农一愣,随即咧嘴一笑,说:“没错,我就是新四军。” 这一句话,仿佛雷声般在寂静中炸响。 老板眼神猛地一凛,整个人警觉了起来,似乎下一秒就要招来宪兵。 但凌少农接着镇定地说:“我就活跃一下气氛,你看我身上这几袋粮食,哪里来的?就是跟新四军换的!各取所需。” 老板盯着他看了很久,似乎在判断这话的真假,凌少农知道,这一局不能露出丝毫破绽。 他甚至主动将粮食递过去一小把,让对方亲手摸摸、闻闻,这粮确实是细粮,在当时的乱世中算得上是珍品了。 沉默片刻后,老板松了口气,微微点头:“你不是八路就好。你说得对,各取所需。” 话音刚落,他便吩咐店伙计从后面取出几匹藏在油纸包中的粗布,凌少农不动声色地接过来,仔细检查,确认是可用的棉布,虽然粗糙,但足够御寒。 他将粮食一并推过去,生怕对方反悔。 “你知道吗?”老板突然说,“刚才你说你是新四军的时候,我吓了一跳。” 凌少农笑了:“人是铁,饭是钢。我们都一样,靠这个熬下去。” 交易完成,他谢过老板,转身就走。直到离开小镇很远,他才长出一口气。 这批布被他带回部队后,立即分发给了前线战士,缝成了几件棉袄和被褥。 虽然不多,却及时地解了燃眉之急。 几个病号因此保住了性命,一些战士也能夜里睡个囫囵觉。 没有人知道这布是从哪里来的,只知道凌股长“凭空”弄回来一批“救命料”。 事后,有人问凌少农:“你就不怕他出卖你?” 他只是淡淡地一笑:“怕有什么用?我们打仗,是为救人,不是怕死。再说了,人有时候只要敢讲一句实话,就能胜过一百句谎。” “最重要的是,无商不奸,他的眼里只有钱,所以我才敢赌他不会严查我。” 参考资料: 英雄父辈 | 38军老前辈凌少农将军生平简介,太行英雄