清代末年,许多凤子龙孙王爷贝勒因为吃喝嫖赌不善经营,或者卷入政治斗争等因素,总之家产都被败了个七七八八~这些人不事生产,根本没有赚钱的办法,只能不断地变卖家产来维持生活。卖到实在没得可卖的时候,有的王爷甚至去拉起了黄包车,比如最后一代克勤郡王宴森,就被人戏称为“车王”,他最后埋在门头沟冯村一带的,当地也因此而得名“车王坟”。

有点黑色幽默了。

虽然王爷拉车听起来已经很魔幻,但归根结底也是靠自己劳动吃饭,算得上堂堂正正了。但是大多数的贵族后代,并没有这份骨气和志气。他们在卖光祖产后,就把手伸向了一个你想不到的地方:

祖坟

有清一代,一共有240多位王爷,这些人死后一般都葬在北京郊外或者河北附近,北京许多教区的地名都是“X王坟”,就是这样得来的。每个王爷坟占地相当大,有地上的房屋,周围还有妻妾子孙的墓。墓葬周围有祭田,还种了许多树木。随着时间推移,这些树木也逐渐长成了参天大树。

在不肖子孙看来,这不就是祖宗给我留下的保险吗?

最开始,他们倒也没那么大胆子,只是砍伐祖坟边上的古树卖钱。树木卖完之后,他们就开始卖祖坟附近的祭田,后来干脆就卖掉棺材之外的坟地,反正就越是一圈一圈的往里缩小...

终于到了缩无可缩的地步,咋办呢?这些王爷后代难道去盗自己家的祖坟?那倒不是,盗墓多费劲啊,人家光明正大的挖!而且人家给这个糟心事起了个好听的名字,叫做“起灵”。

“起灵”顾名思义,是请起已经安息的先人,为啥要请起呢?一般是为了迁葬,或者修葺坟茔。但是这帮王爷的后代“起灵”,为的却是钱。

“起灵”之后,他们一般会先卖掉砖石瓦片房梁等建筑材料,因为王爷坟墓一般都非常气派,地上建筑很多都用琉璃瓦,一般也会立碑,所以这些建筑材料是很值钱,至少量管够。

这些建筑材料都卖完了,自然就要卖先人的随葬品了。比如郑亲王济尔哈朗、乾隆第十二子仪亲王永璇、康熙皇帝第十二子允祹家族墓园,先后都被后代“起灵”,甚至寿材和骨灰罐(早期满族为火葬),都被后人作价卖了...

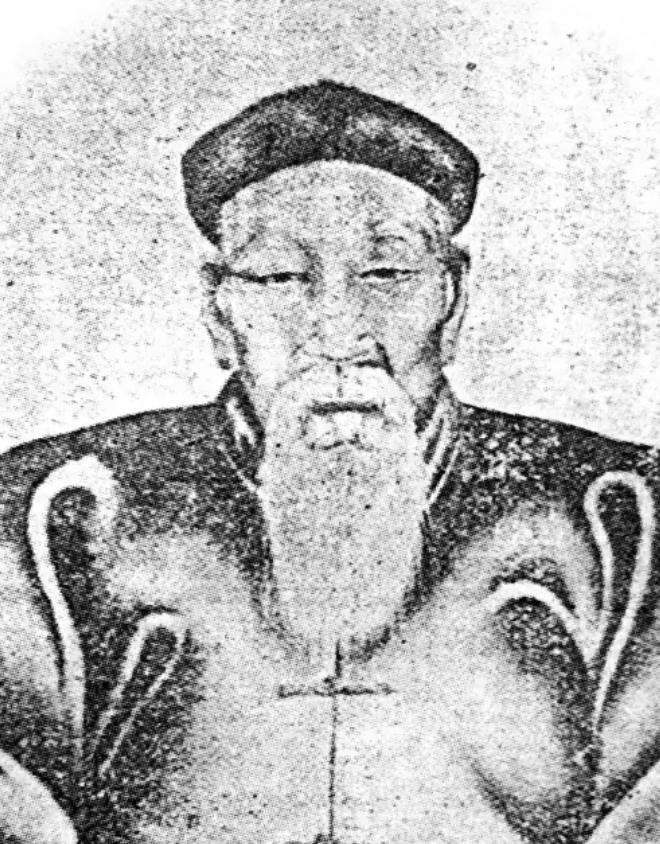

有一些王爷后人,无权无势,知道自己一旦“起灵”,这些宝物是留不住的,所以还会找官员来帮忙警戒。自然了,这些官员也不是白帮忙,肯定是要钱的。比如辅国公毓森“起灵”的时候,请了蓟县县长负责保卫。起出来的随葬品,县长拿走四成作为“安保”费用,而毓森本人也没有拿到六成,各种管事的官吏又七七八八拿走了一半,相当于他只得了三成。

当然了,民国盗墓到处都是,很多后人也觉得,与其让盗墓贼挖,不如老子自己来,“起灵”一次之后,大家都知道这里没有油水了,反而不来了。比乾隆皇帝第四子履郡王的后人镇国公毓均就是这个想法,当然他也知道自己的斤两,“起灵”的时候也请来了小汤山警察分驻所的警察警戒。自然了,随葬珠宝也要分人家的~~

每个王爷的坟地都有看护坟墓的“章京”,品级高于县令,所以河北一带有“当县官的还没有看坟的权大”一说。有一位负责看守康熙帝第五子恒亲王坟地的章京李庆锡,十分忠于职守,即便已经民国了,也没人发工资了,但是他依然守护者恒亲王墓。有一次,一伙盗墓贼包围了李庆锡家的大院,李家发动了所有男丁进行殊死抵抗,决不让盗墓贼得逞。虽然几个小时后,盗墓贼败退,但李庆锡的侄儿不幸牺牲。

李庆锡没有悲痛多久,就发现:

这伙盗墓贼的向导,居然是恒亲王后人...

自己豁出全家性命,到底保卫了个啥?