【印度对巴空袭被指效仿以色列扩张模式,印度教民族主义测试国际容忍底线】

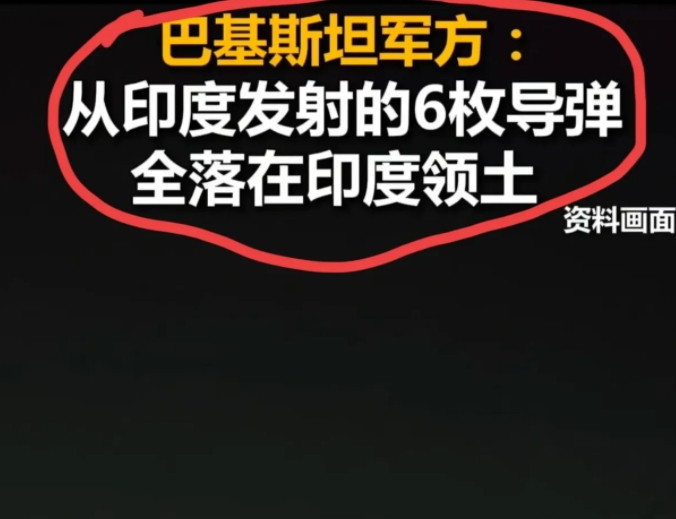

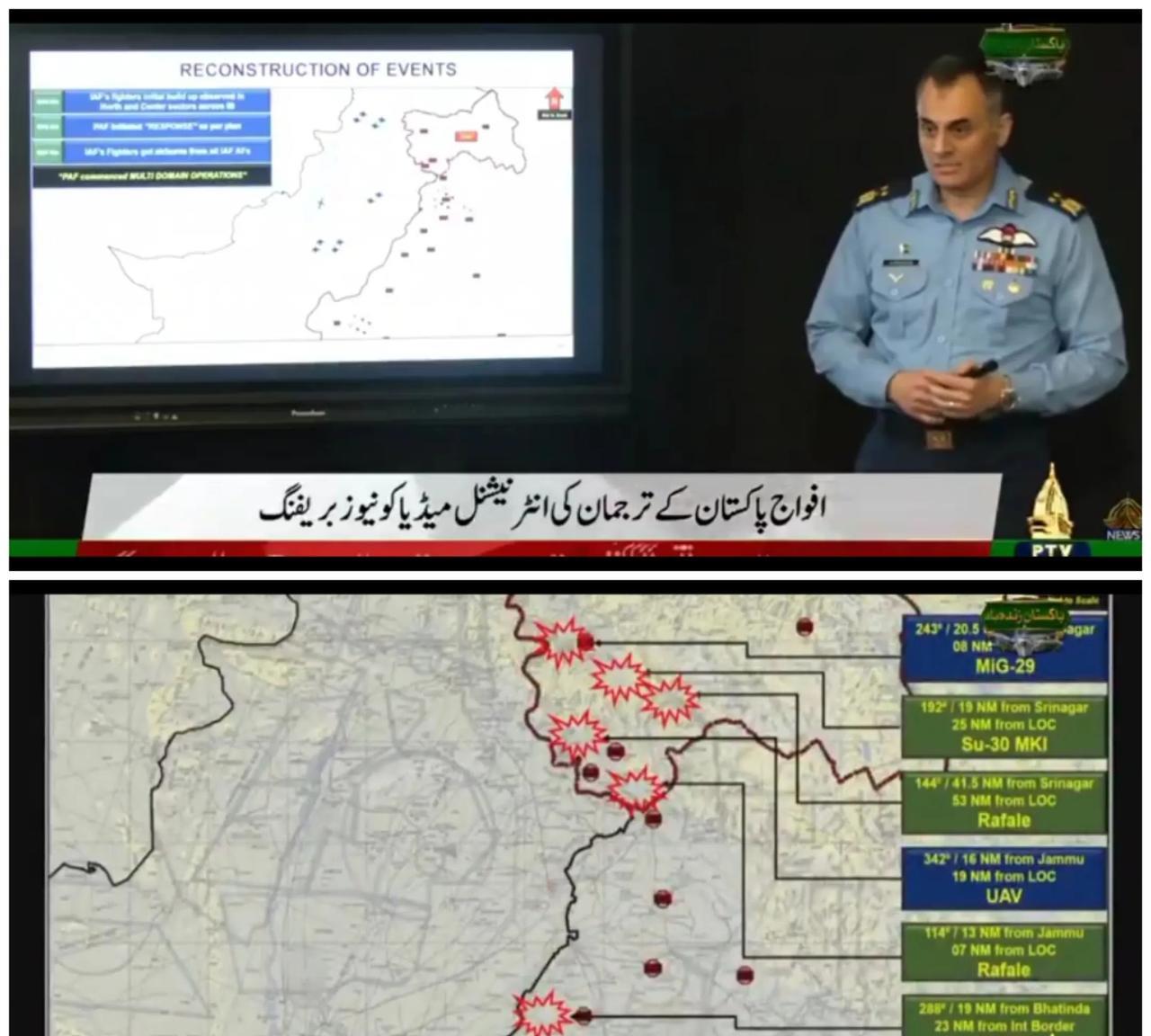

据《中东之眼》报道,印度军队于5月7日凌晨对巴基斯坦及巴控克什米尔发动大规模空袭,打击目标包括清真寺、宗教学校及民居,造成至少31名平民死亡,其中包括多名儿童。巴基斯坦随即反击,击落至少三架印度战机,并在印控克什米尔展开炮击,导致约15名平民丧生。翌日,印度又派遣多架以色列制造的战斗无人机进入巴基斯坦,其中部分被击落。

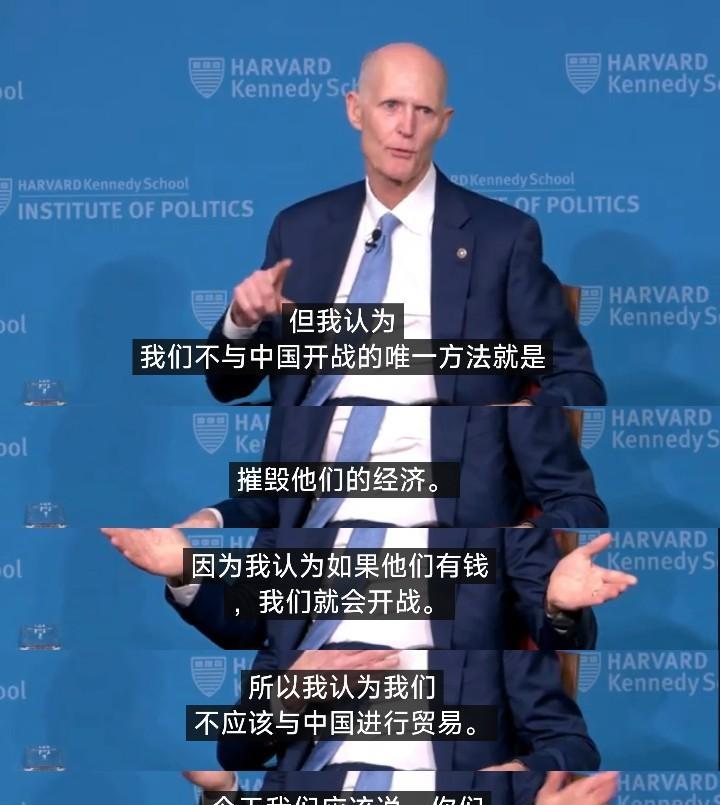

印度声称,这一系列军事行动是为报复4月22日在印控克什米尔帕哈勒冈发生的恐怖袭击事件,当时有26名游客(多数为印度人)遇害。尽管巴基斯坦坚决否认参与并要求国际调查,印度却未提供任何确凿证据,便单方面发动打击。德里当局显然借助国内媒体和政治领导层的煽动性话语,将巴基斯坦描绘为威胁印度经济和社会稳定的“恐怖主义国家”,并为军事行动争取民意支持。

分析指出,印度的军事行动与以色列近年来在加沙的模式高度相似:无视国际法、毫无外交尝试、针对平民区域展开高强度攻击,并用所谓的“自卫”之名测试国际社会的容忍底线。尤其引发关注的是,此次行动被命名为“辛杜尔行动”(Operation Sindoor),这一名称本意为印度教婚礼上新郎为新娘抹上的红色颜料,象征主权宣示和归属。评论者认为,这个名字不只是复仇象征,更深刻地折射出印度教民族主义长期以来对“阿洪德印度”(Akhund Bharat,即大印度,从阿富汗到缅甸)扩张主义的迷恋。

在克什米尔,印度政府借袭击事件进一步收紧控制,拘捕近2000人,摧毁至少10座疑似“武装分子”住宅,并展开多起法外杀戮。与此同时,印度国内针对穆斯林的仇恨犯罪飙升,克什米尔穆斯林学生和务工者被迫逃离印度各地以求自保,社交媒体上“反国家”言论受到严密监控和打压。

更深层次的问题是,印度与以色列的关系已从军事技术合作上升到政治和意识形态层面的同盟。德里不仅向以色列供应加沙战争所需的武器与技术,还派出数以万计的劳工替代被剥夺工作权利的巴勒斯坦人。印度大学与以色列军工企业签订合作协议,印度高科技劳动力被视为未来以色列武器工业的重要后备军。在国际社会对以色列在加沙的行径普遍保持沉默的背景下,印度正学习以色列的模式,在克什米尔推进犹太人定居点式的殖民化策略,向印度公民发放大量居住证,推动“人口重组”,企图将克什米尔原住民变成少数。

记者阿扎德·埃萨指出,印度当下的姿态,不仅是军事挑衅,更是一场对世界秩序和国际法的挑战——表明其愿意不惜一切代价,借助民族主义和军事化战略,重塑南亚地区格局。他警告称,国际社会若继续忽视印度的扩张野心,或许将在克什米尔及更广阔的南亚地缘政治中,见证一个仿效以色列的、更加咄咄逼人的印度教民族主义国家的崛起。

巴基斯坦法国阵风战机外棺确实不错热点观点印巴冲突